Cité-jardin - Définition

La Cité-jardin est un concept inventé par Ebenezer Howard à la fin du XIXe siècle.

Son concept est mis en application par Unwin dans la réalisation des villes de Letchworth, Hampstead et Welwyn, à proximité de Londres.

Le concept initial

La cité-jardin de Howard est définie par les principaux points suivants :

- - une maîtrise publique du foncier (ce dernier appartient à la municipalité afin d'éviter la spéculation financière sur la terre.)

- - la présence d'une ceinture agricole autour de la ville (pour l'alimenter en denrées).

- - une densité relativement faible du bâti (environ 30 logements à l'hectare, bien que ce point ne soit jamais mentionné, mais seulement déduit).

- - la présence d'équipements publics situés au centre de la ville (parcs, galeries de commerces, lieux culturels)

- - la maîtrise des actions des entrepreneurs économiques sur l'espace urbain : Howard est un partisan de la liberté d'entreprendre tant que l'activité ne nuit pas à l'intérêt collectif. La présence ou non d'une entreprise dans la ville est validée ou refusée par les habitants via la municipalité.

À terme, la cité jardin ne devait pas rester un élément solitaire, mais devait faire partie d'un réseau plus large constitué de cités jardins identiques de 30 000 habitants sur 2400 hectares, elles-mêmes situées autour d'une cité-jardin plus grande d'environ 58 000 habitants. L'ensemble étant relié par un réseau ferré dense.

Dès 1903, Howard cherche à mettre en application ses principes urbanistiques, en réalisant la cité-jardin de Letchworth, à 60 km au nord de Londres, ville dont les plans seront réalisés par Barry Parker et Raymond Unwin. En 1919, il renouvelle l’expérience et crée Welwyn, d’après les plans de Louis de Soissons.

Ce schéma de décentralisation sera repris au cours des années d'après-guerre comme base théorique du plan de développement du Grand Londres. De même, la réalisation des villes nouvelles autour de Paris ou de Lille sera fondée sur ce principe.

En dehors des réalisations effectuées en Angleterre, aucune autre ne reprendra le concept dans son intégralité. C'est ainsi que l'on qualifiera, par erreur, de cité jardin, toutes les réalisations urbaines mariant construction et nature.

Réalisations françaises

En France, une cité-jardin désigne un ensemble de logements sociaux individuels ou collectifs locatifs avec aménagement paysager et jardin autour de l'habitat. Elle comprend, dans la plupart des cas, des équipements collectifs (école, crèche, commerce, maison commune voire église), ce qui la distingue d'un simple lotissement concerté ou d'un ensemble de logements sociaux classique.

Les Cités-jardins de l'Office HBM de la Seine

Les plus célèbres cités-jardins de la région parisienne sont celles réalisées à l'initiative de l'Office publice d'habitations bons marchés de la Seine, entre la Première et la Seconde Guerre mondiale à l'exterieur de Paris. L'objectif était " d’édifier des agglomérations propres à assurer le décongestionnement de Paris et de ses faubourgs " selon le président de cet OPHBM, l'emblématique Henri Sellier.Une quinzaine de cités sont ainsi construites autour de Paris.

Parmi ces cités-jardins toujours en place de nos jours, on compte, :

- La cité-jardin de l'Aqueduc à Arcueil (1921-1923) : 228 logements sous la forme de pavillons regroupés de 2 à 6 construits par l'architecte Maurice Payret-Dortail. Le projet comporte alors par ailleurs un groupe scolaire, une coopérative d'alimentation et un stade. Il subsiste encore 43 pavillons d'origine.

- la cité-jardin, rue de la République à Drancy (1921-1929) : 210 logements individuels et des logements collectifs par les architectes Bassompierre et de Rutte.

- la cité-jardin de Stains (1921-1933) : 1676 logements (456 individuels et 1220 collectifs) par les architectes Gonnot et Albenque.

Voir l'exposition virtuelle de la ville de Stains sur l'histoire de cette cité ;

- la cité-jardin de Suresnes (1921-1939) : construite par les architectes Alexandre Maistrasse, Julien Quoniam, Félix Dumail et Louis Bazin, Henri Sellier étant maire de Suresnes. La cité comprend, en plus des logements collectifs et individuels, un dispensaire, une crèche, des groupes scolaires, des équipements sportifs, des lieux de culte catholique et protestant, un théâtre, un magasin coopératif, un foyer pour célibataires et une maison pour personnes âgées. La cité comprend des commerces, une crèche, une école maternelle et une maison pour tous. Dumail puis Bazin reconstruisent des logements et aggrandissement la cité après la Seconde Guerre mondiale

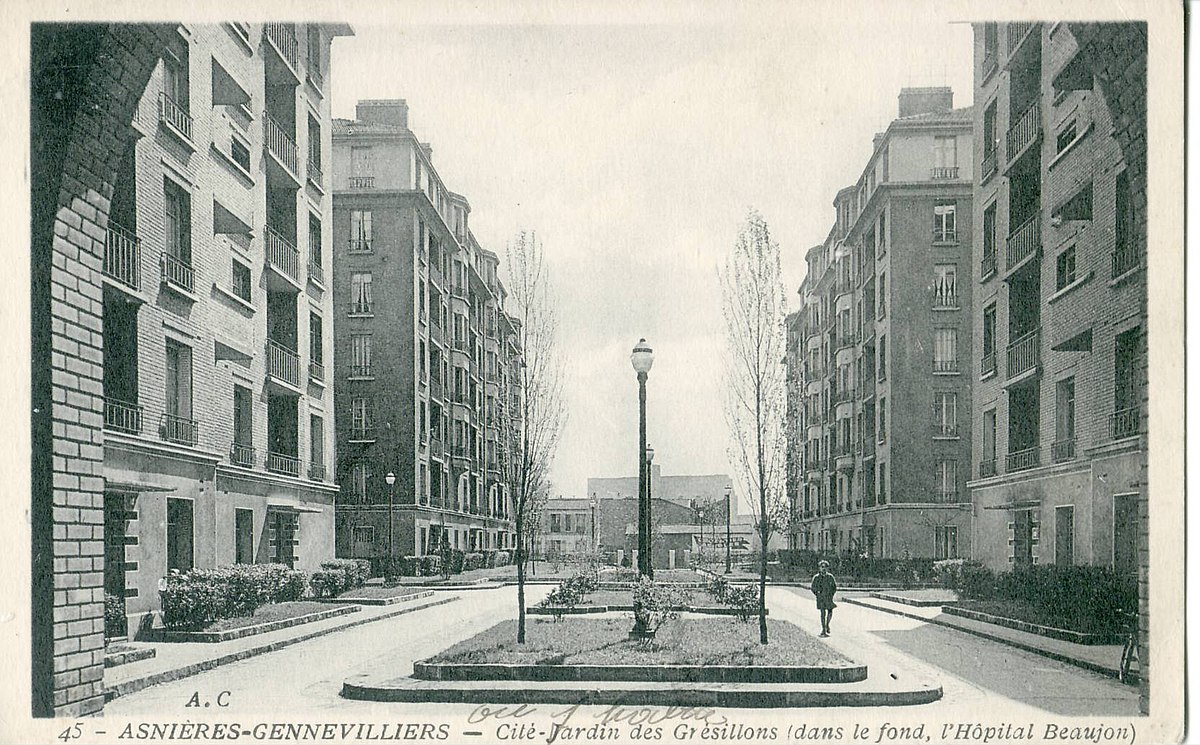

- La cité-jardin de Gennevilliers (1923-1934) : 237 pavillons individuels et 186 logements en immeubles construits par les architectes Ernest-Michel Ebrard et Félix Dumail.

- La cité-jardin du Plessis-Robinson (1924-1939): construite par les architectes Maurice Payret-Dortail, Jean Demay, et Jean Festoc, comprenant logements indivuels et collectifs, ainsi que des commerces.

- La cité-jardin du Pré-Saint-Gervais - Pantin - Les Lilas (1927-1933 puis 1947-1952) : construite par l'architecte Félix Dumail, constituée de 1200 logements collectifs et de 56 pavillons individuels (contre 243 prévus à l'origine), essentiellement situés sur les communes de Pantin et du Pré-Saint-Gervais. Une partie de la cité est construite à Pantin après la Seconde Guerre mondiale mais dans un style très différents, partie appelée de nos jours "cité des auteurs" (228 logements). La cité comporte comme équipements collectifs des boutiques, une école (actuelle école Jean Jaurès) et un stade. Mais le projet d'édifier en plus une maison des services sociaux, un dispensaire et un théâtre de plein air ne sera pas réalisé. La cité est partiellement protégée au titre des sites.

- la cité-jardin de Champigny-sur-Marne (1931-1933) par les architecte Pelletier et Tesseire comprenant un théâtre et une école.

- la cité-jardin de la Butte-Rouge à Châtenay-Malabry (1931-1939 puis 1949-1965) : construite par les architectes Joseph Bassompierre-Sewrin, Paul Sirvin, Paul de Rutte et André Arfvidson, sur 74 hectares, en 7 tranches successives. Plus on avance dans le temps, plus les immeubles construits s'agrandissent et leur construction se préfabrique.

D'autres cités ont été construites par l'OPHBM de la Seine mais sont aujourd'hui détruites, car dès cette époque considérées comme provisoires. Elles étaient situées à Bagnolet (détruite dans les années 1930), Dugny (détruite pendant la Seconde Guerre mondiale), Les Lilas (détruite dans les années 1970), Vitry-sur-Seine, ...

Progressivement, la tendance à une industrialisation des modes de construction de ces cités et l'évolution vers l'habitat tout collectif, dans un but de réduction des coûts. Les équipements collectifs sont de plus en plus réduits et les espaces verts inexistants. C'est le cas des réalisations de l'OPHBM à Boulogne-Billancourt, Vanves, Maisons-Alfort... L'une des dernières "cités-jardins" lancées par l'OPHBM de la Seine est la cité de la Muette à Drancy (construite par Eugène Beaudouin, Marcel Lods et Jean Prouvé entre 1931 et 1934), qui constitue en réalité une transition vers les grands ensembles, dont c'est le premier exemple en région parisienne.

Autres réalisations

- Cité Coopérative Paris-Jardins de Draveil

Une cité-jardin est créée en 1911 dans le parc du château de Draveil, sous le nom Cité Coopérative de Paris Jardin. Elle est la dernière cité-jardin toujours en activité : composée de 45 hectares dont 322 propriétés et 17 hectares (parc, château et voirie). Les 17 hectares sont gérés par les 322 coopérateurs, réunis en société anonyme coopérative. C'est déjà l'ancêtre des cités d'autoconstructeurs castors.

Voir un site Internet sur l'histoire du lotissement du parc du château de Draveil.

- Cité-jardin du Chemin vert à Reims

Construite par l'architecte Jean-Marcel Auburtin à l'initiative d'un groupe de patrons catholiques constitué en une société HBM : le Foyer rémois. 600 logements sont construits sur 30 hectares, dans un style régionaliste, logements répartis en 14 type de maisons, isolées ou groupées, toutes dotées d'un jardin. La cité est équipée d'écoles et de commerces et d'une maison commune abritant les bains-douches, une bibliothèque, une salle des fêtes, une école ménagère et l'administration de la cité. Elle possède surtout en son centre l'église Sainte-Nicaise, décorée par les peintres Gustave-Louis Jaulmes et Maurice Denis, le verrier René Lalique. La cité est toujours propriété de la même société HLM.

- Faubourg-jardin du Stockfeld à Strasbourg (1910-1912)

Cité-jardin destinée à reloger les populations du centre ville et réalisée par l'architecte Edouard Schimpf. Elle a été totalement rénovée en 2005. (Inscrite ISMH)

Voir un site Internet sur la cité jardin de Stockfeld (très complet).

D'autres quartiers ou villes désignées sous le terme de "cités-jardins" ne sont absolument pas des logements sociaux, mais au contraires des lotissements concertés de luxe, sans réels équipements collectifs, destinés à une clientèle aisée. Le fait que ces lotissements se trouvent au cœur d'un vaste parc paysager explique peut-être ce rapprochement d'un "modèle anglais". En fait, il se rapproche plus des jardins anglais dans leur aménagement et des lotissements de luxes mis en place à l'époque au Royaume-Uni pour leur philosophie que du modèle d'Ebenezer Howard. Les deux plus célèbres exemples de ces lotissements de luxe en France sont :

- Le Vésinet : création du Second Empire, soit bien avant les premiers textes d'Howard ;

- Le Parc de Saurupt à Nancy : créé en 1901, soit là encore avant la réelle diffusion des idées d'Howard en France.

Notes et références de l'article

Bibliographie

- Ebenezer Howard, To-Morrow, A peaceful Path to real Reform (Demain, une voie pacifique vers la réforme sociale), Routeledge, Londres, New York, 2003, 220 p. (1ère edition 1898),

- Ebenezer Howard, Garden Cities of To-Morrow (Cités-jardins de demain), Book for business, New York, 2001, 167 p. (1ère edition 1902).

- Thierry Paquot, "Ebenezer Howard et la cité-jardin", article paru dans la revue Urbanisme, N° 343, juillet-août 2005

- Collectif, La cité-jardin, Une histoire ancienne, une idée d'avenir, Les Cahiers de l'APIC n°3, Collection Patrimoine Ressources, éd. du CRDP de Champagne-Ardennes, 2003, 156 p. + CD-Rom (sommaire et extraits)

- Benoît Pouvreau, Marc Couronné, Marie-Françoise Laborde, Guillaume Gaudry : Les cités-jardins de la banlieue du nord-est parisien, Éditions du moniteur, Paris 2007, (ISBN 978-2-281-19331-2)

- Ginette Baty-Tornikian (dir.) avec la collaboration d'Amina Sellali, Cités-jardins. Genèse et actualité d'une utopie, Paris, Editions Recherches/IPRAUS, 2001, 157 p.