Abbaye de Cîteaux - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

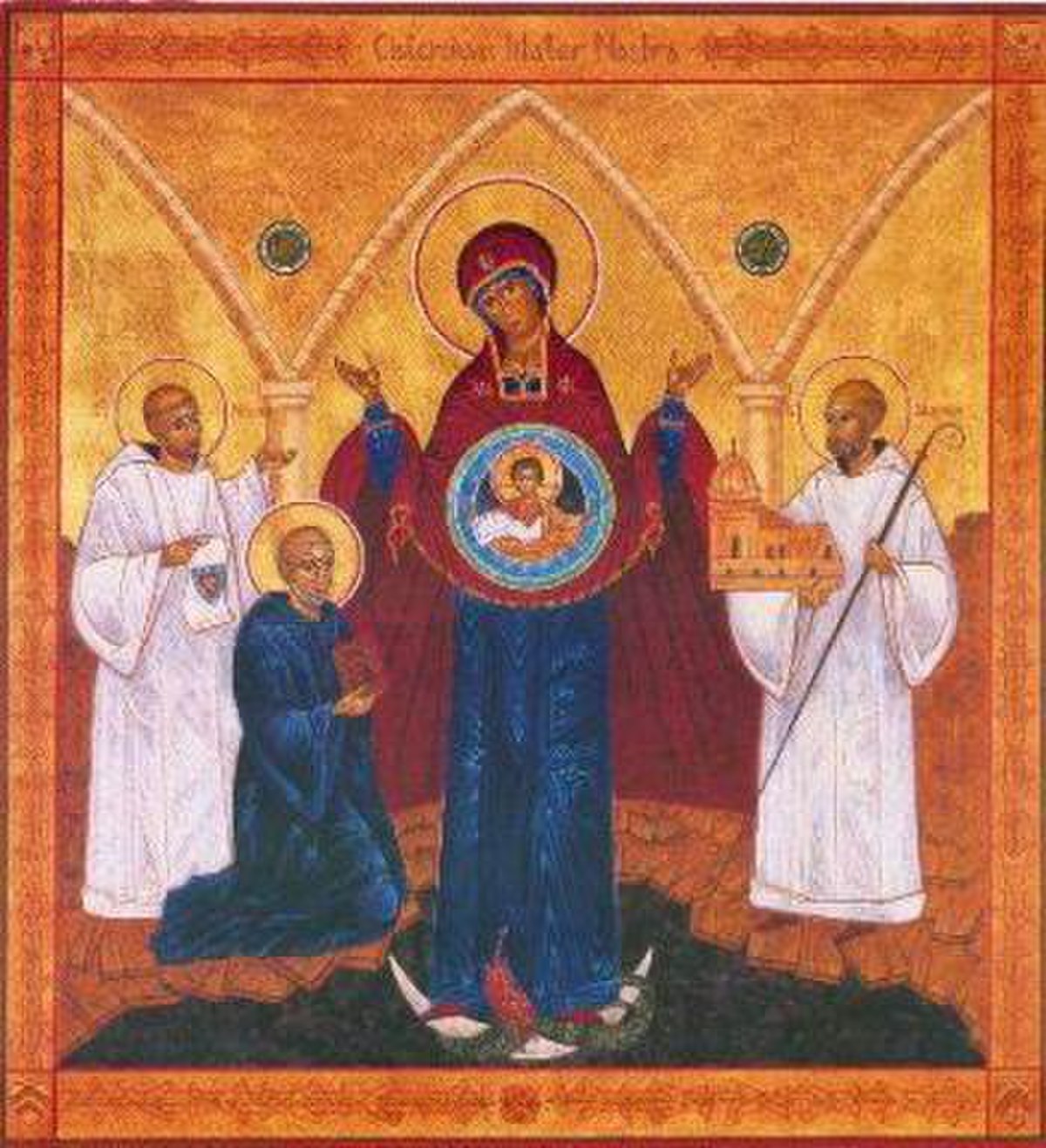

Bernard et les quatre filles de l’Ordre

C’est en 1112 que Bernard de Clairvaux (1090-1153), alors âgé de vingt-cinq ans, de noble famille, né à Fontaine (près de Dijon), décide d’aller à la rencontre de Dieu et de vivre dans l’ascèse monastique la plus rude. Il choisit de prendre l’habit de moine à Cîteaux. Trente compagnons, parents ou amis, le suivent dans sa retraite. Dès son arrivée, la communauté connait un prodigieux essor grâce à son extraordinaire rayonnement et à son action. La personnalité charismatique de Bernard, le maître spirituel incontesté de Cîteaux, marquera l'histoire de l'Ordre durant la première moitié du XIIe siècle et attirera de nombreux convertis. La communauté devient florissante et l’espace manque pour y loger les religieux. Il faut essaimer.

Quatre colonies sont créées presque en même temps aux extrémités de la Bourgogne. En 1113 c'est La Ferté-sur-Grosne au diocèse de Chalon-sur-Saône. En 1114 c'est Pontigny au diocèse d’Auxerre. En juin 1115, Bernard lui-même est envoyé avec douze de ses compagnons pour fonder, au diocèse de Langres, sur les terres d’un cousin châtillonnais, près de Laferté-sur-Aube, l’abbaye de Clairvaux. En même temps part une autre colonie monastique pour fonder l’abbaye de Morimond, également au diocèse de Langres. La Ferté, Pontigny, Clairvaux et Morimond seront les quatre « filles de Cîteaux » dont sortiront les rameaux de l’Ordre cistercien. L'influence de Bernard dans l'expansion de l'Ordre est décisive. Les quatre filles de Cîteaux ont leurs filiales, mais de Clairvaux nait le plus grand rameau de l’Ordre. À la mort de Bernard, trois cent quarante-et-une maisons, filiales de Clairvaux sont établies. L’Ordre de Cîteaux gagne toute l'Europe : dans les provinces françaises, en Angleterre, en Allemagne, en Bohême, franchissant les Alpes et les Pyrénées. L'Ordre comptera jusqu'à sept cent soixante-deux monastères.

Les premiers temps

Les premiers moments des fondateurs sont difficiles. Les forces nécessaires à la mise en valeur des terres dépassent celles qu’ils ont à offrir. Les disciples de Robert souffrent d’une pauvreté extrême et suscitent par leur total dénuement charité et miséricorde. Eudes Ier fait preuve de générosité et le pape Pascal II accorde, par la bulle Desiderium quod du 19 octobre de l’année 1100, sa protection au « Nouveau Monastère ». Le duc de Bourgogne fournit aux moines de grands biens pour la construction et cède de nouveaux fonds pour la nourriture et l’entretien des religieux. Ce soutien permanent l’a fait regarder comme le fondateur de cette « Abbaye». Mais les difficultés d’approvisionnement en eau du site initialement choisi obligent Aubry, († 26 janvier 1109), successeur de Robert après juillet 1099, et sa communauté à s’installer deux kilomètres plus au sud, où ils construisent, sans doute toujours grâce à la générosité d’Eudes, de nouveaux bâtiments dont une chapelle, qui prendra plus tard le nom de chapelle saint-Edme. Construite en pierre, elle est dédiée à Notre-Dame par Gauthier, évêque de Chalon-sur-Saône, le 16 novembre 1106. Plus tard, une basilique est construite à une date que l’on place entre 1130 et 1150. Les érudits émettent l’hypothèse que la mise en place, dans une châsse, en 1124, du cœur du pape Calixte II pourrait marquer le début des travaux. Cette basilique est consacrée à la Vierge le 17 octobre 1193 par Robert, évêque de Chalon-sur-Saône. Les destructions révolutionnaires n’en ont rien laissé.

En 1109, Étienne Harding, (1060-1134) moine d’origine anglaise, homme intelligent, érudit, habile organisateur et administrateur expérimenté, qui fut du groupe des fondateurs de 1098, est élu troisième abbé du Nouveau Monastère à la mort de l’abbé Aubry (26 janvier 1109). Aux problèmes de pauvreté auxquels il doit faire face, s’ajoutent les trop rares vocations, découragées par une réputation de trop grande austérité. La communauté voit fondre ses effectifs : « […] et touchaient aux portes du désespoir parce qu’ils croyaient devoir rester sans successeurs. […] ». Harding comprend qu’il doit accepter un quotidien moins extrême pour attirer de nouveaux postulants.