Abbaye de Cîteaux - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

La « guerre des observances »

Le respect de l’idéal prôné par la charte n'est pas un obstacle à la volonté des cisterciens de s’adapter selon les circonstances et à réviser leurs statuts. À maintes reprises, l’idéal primitif est même quelque peu « bafoué ». Le temps fait son œuvre et l’Ordre s’éloigne progressivement de l’idéal de perfection qui est le moteur de son rayonnement. L’Ordre se laisse finalement corrompre par sa puissance.

Sa décadence commence au début du XIIIe siècle. L’abbé Conrad d'Urach, élu en remplacement d'Arnaud II démissionnaire, amorce un mouvement de réforme. En 1493, à son tour, le pape Innocent VIII tente de lutter contre la décadence. Il ordonne à l’abbé de Cîteaux de travailler dans cette voie en collaboration avec les abbés. Les mesures préconisées ne sont cependant pas confirmées par le Chapitre général. Au début du XVIIe siècle, le Concile de Trente décide d’une réforme entre les monastères réformés qui veulent suivre la règle de l’« Étroite Observance » et ceux non réformés de la « Commune Observance ».

La mise en application de cette réforme se fait dans un climat de querelles entre communautés. Entre les partisans de la réforme et les antiréformistes s’engage une lutte sévère appelée « guerre des observances », qui commence vers 1606. Vers 1620, Louis XIII intervient et demande au pape Grégoire XV de prendre les mesures pour la réforme de l’Ordre. En 1622, le pape nomme le cardinal François de La Rochefoucauld, ancien évêque de Clermont, pour prendre en main la réforme. En 1634, au plus fort de la discorde, Richelieu est appelé par les supérieurs de l’Ordre et pressé d’accepter le titre de « cardinal-protecteur de l’Ordre ». Richelieu accepte la proposition et reçoit le 22 décembre 1635 les lettres patentes de confirmation du roi. Le 15 janvier 1636, Richelieu envoie le sieur Froissard, docteur en Sorbonne, pour prendre, en son nom, possession du siège de Cîteaux. Les supérieurs de l’Ordre, qui avaient déclaré qu’ « ils aimaient mieux être fouettés par son Éminence que caressés par La Rochefoucauld », trouvent en Richelieu un ardent défenseur de la réforme. Sa mort le 4 décembre 1642 fait perdre aux partisans de la réforme leur plus puissant et fidèle soutien, même si, dans son testament, le cardinal demandait à Louis XIII de veiller à ce que l'abbé de Cîteaux soit un religieux de l'Étroite Observance.

La guerre des observances s'apaise à partir 1666, quand le pape Alexandre VII promulgue la bulle « In Suprema » destinée à rétablir la paix dans l’Ordre. Cette bulle est toutefois rejetée par le Chapitre Général du 19 mai 1672.

Les bâtiments de l’abbaye au XVIIe siècle

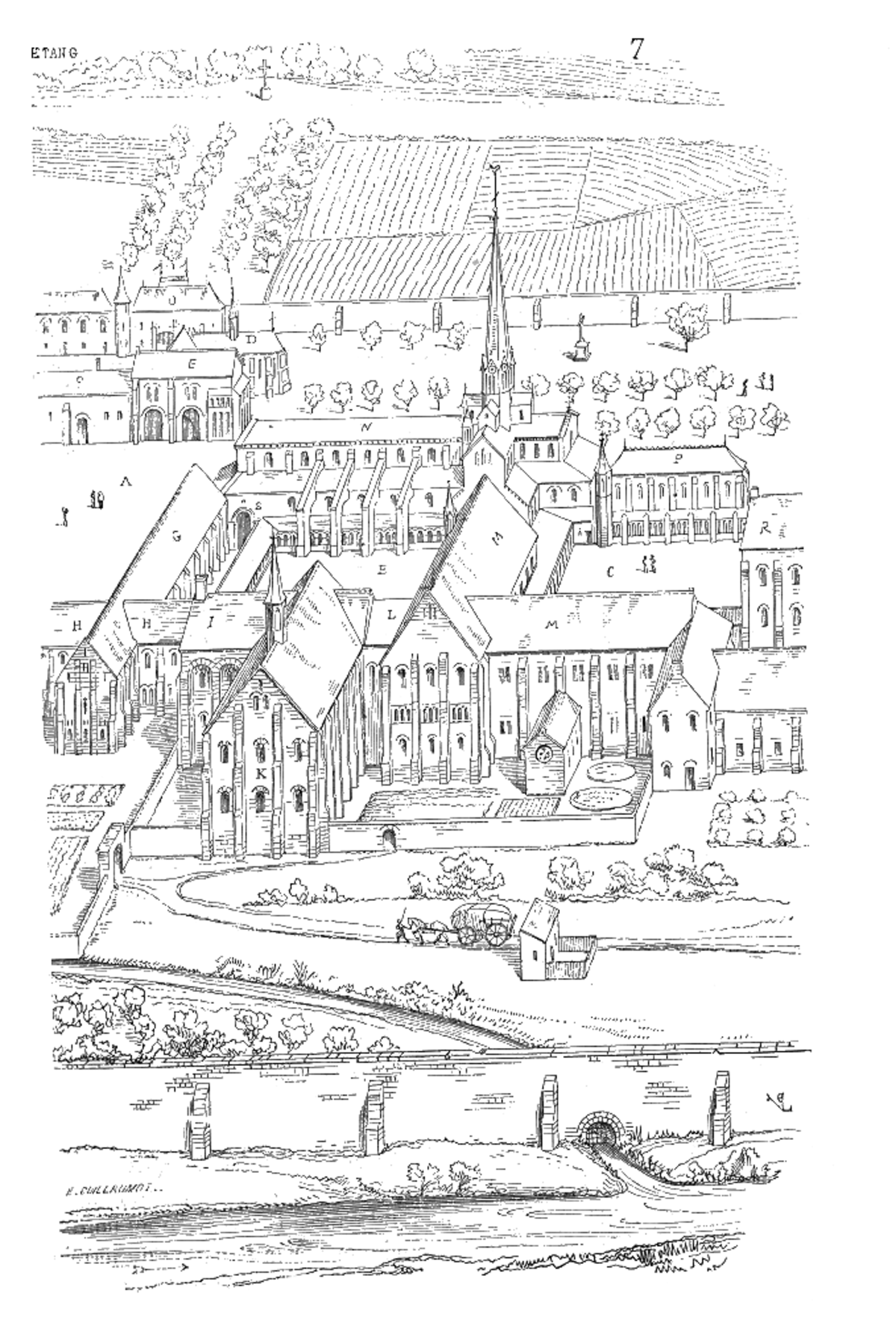

Au XVIIe siècle, Cîteaux se présente comme une petite ville enserrée à l'intérieur d'un vaste mur d'enceinte. Ses bâtisseurs ont mis en œuvre cette solution comme une réponse architecturale à l’observance du vœu de stabilité selon la Règle de saint Benoît :

« L’âme est en danger quand le moine est en dehors de son monastère, le cénobite court des risques quand il s’éloigne de sa communauté. »

Cette règle veut que tout le nécessaire se trouve à l’intérieur du monastère, le mur d’enceinte protégeant du monde extérieur de vastes constructions qui étonnent par leur importance. Mais Cîteaux, chef d’Ordre, n’est pas une abbaye quelconque. Elle se doit de recevoir décemment, non seulement les délégués du chapitre annuel, leurs familiers, les chevaux, mais aussi la famille ducale, et d'héberger les novices. Ces obligations ont influé sur l'infrastructure d'accueil qui doit répondre à ces besoins.

Au nord, la porterie s’ouvre sur une première cour appelée basse-cour, fermée sur son pourtour par de vastes bâtiments destinés aux hôtes et aux étrangers. À son extrémité sud, une seconde porte, dont l’étage était réservé au logement des duchesses de Bourgogne, donne accès à une grande cour d’honneur fermée sur sa partie sud par le logis des ducs de Bourgogne. Cette cour comprend des dépendances qui ne sont utilisées qu’au moment du Chapitre général. Les bâtiments conventuels s’organisent principalement autour de trois cloîtres ; le grand Cloître, le cloître du Colloque et le cloître saint Edme. Autour de chacun de ces trois espaces clos s’ordonnent les lieux réguliers : église, salle capitulaire ayant la fonction de salle d'assemblée législative et de tribunal, parloir, chauffoir, réfectoire, cuisine et dortoir. De l’église érigée au XIIe siècle, centre de la vie spirituelle du monastère, longue de cent deux mètres et dont la nef mesurait onze mètres cinquante de large, il ne reste déjà plus rien en 1807. À l'est du cloitre saint Edme, le logement de l'abbé général, qui était éloigné de sa communauté. Il est par la suite transféré dans le logement des ducs de Bourgogne. La fin de la période médiévale est marquée par l'achèvement, en 1509, de la construction de la bibliothèque, seul bâtiment de cette époque encore existant sur le site.

| Cette énumération des différents lieux et constructions répertoriés sur une vue cavalière de l'abbaye dressée en 1674 donne une idée de son importance. . | |

|

|

Les bâtiments n'ont cessé d'évoluer au fil des siècles pour s'adapter aux besoins. C’est à la fin du XVIIe siècle, sous l’abbatiat de Dom Jean Petit, qu'est achevé le bâtiment, appelé aussi le nouveau définitoire, comportant des salles voutées au rez-de-chaussée. L’étage est affecté au nouveau dortoir des novices. Ce bâtiment long de quatre-vingt mètres et large de seize, sauvé des destructions révolutionnaires, n’est parvenu jusqu’à nous que dénaturé par les installations industrielles du XIXe siècle qu’il dut abriter.

D’importants et nécessaires travaux de restauration sont conduits sur l’ensemble des bâtiments dans la première moitié du XVIIIe siècle avec les crédits dégagés par la vente des réserves de bois, mais il parait nécessaire à Dom François Trouvé, dernier abbé de Cîteaux, de demander l’autorisation d’une nouvelle vente d’une réserve de bois de 945 arpents, qui se fait en 1762, afin de pallier les nouveaux besoins. Les architectes Nicolas Lenoir dit le Romain et Jean Caristie établissent un projet grandiose de reconstruction. Le projet n'est réalisé que partiellement, ce qui est réalisé ne représentant finalement qu’une partie de l’immense projet. Le bâtiment de 100 m de long sur 20 m de large, dit bâtiment Lenoir ou encore logis abbatial, est terminé pour le chapitre de 1771. C'est un des trois bâtiments épargnés par la Révolution, affecté aujourd'hui à la communauté.