Astroblème de Ries - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Origine

Théories anciennes

Les caractéristiques géologiques particulières du Ries ont intrigué les géologues pendant plusieurs siècles. Différentes tentatives d'explications ont vu le jour. La présence de suévite et de tuf volcanique ont longtemps fait privilégier la théorie du volcan, en 1805 Mathias von Flurl, fondateur de la géologie en Bavière définit ainsi le Ries comme un ancien volcan.

En 1870, Carl Wilhelm von Gümbel étudie la distribution de la suévite dans le cratère et en conclut à l'existence d'un « Ries-Vulkan » qui a toutefois complètement disparu au cours de l'histoire de la Terre, de sorte qu'il n'y a plus que les roches éjectées par lui qui sont observables.

En 1901, Wilhelm Branco et Eberhard Fraas essayent de démontrer, qu'il ne s'agissait pas d'un volcan. Une chambre magmatique souterraine aurait d'abord soulevé le sous-sol avant d'être envahie par l'eau par des évaporations explosives.

Dès 1910, un officier, Walter Kranz, démontre par des expériences de dynamitage, que le Ries est le résultat d'une seule explosion centrale. Mais il considérait qu'elle était le résultat d'une éruption volcanique.

À côté des théories volcaniques, on envisage aussi l'effet d'un glacier (Deffner en 1870) ou encore la tectonique des plaques en rapport avec la naissance des Alpes.

En fait, personne à l'époque ne pouvait expliquer de manière définitive toutes les particularités du Ries.

Mais en 1904, déjà, Ernst Werner émet l'hypothèse d'un impact météoritique comme explication probable de la naissance du Ries, et en 1936 Otto Stutzer met en évidence des similitudes entre Meteor Crater en Arizona et le Ries.

La théorie de l'impact météoritique

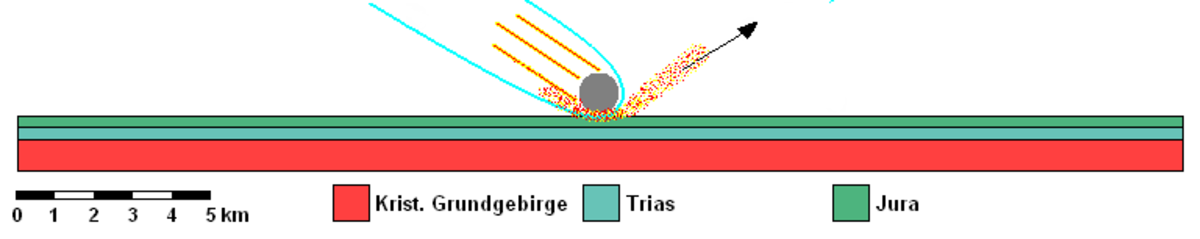

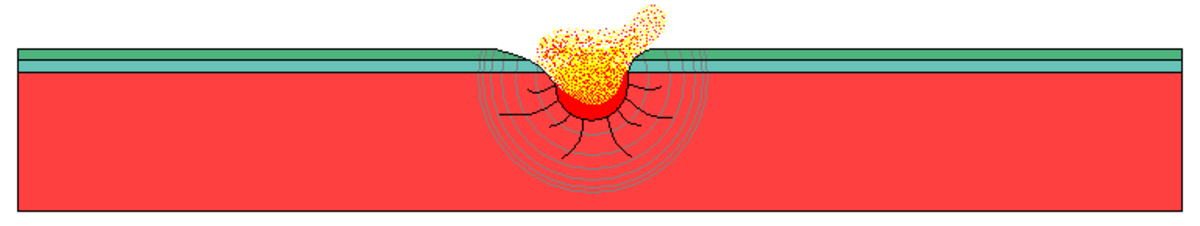

| Deuxième phase : évaporation de la météorite et des roches environnantes |

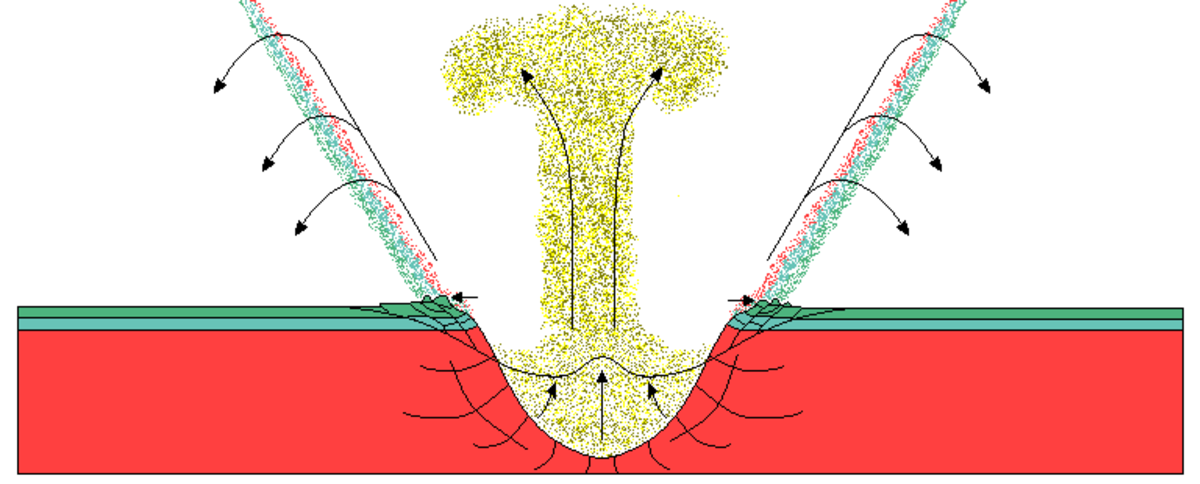

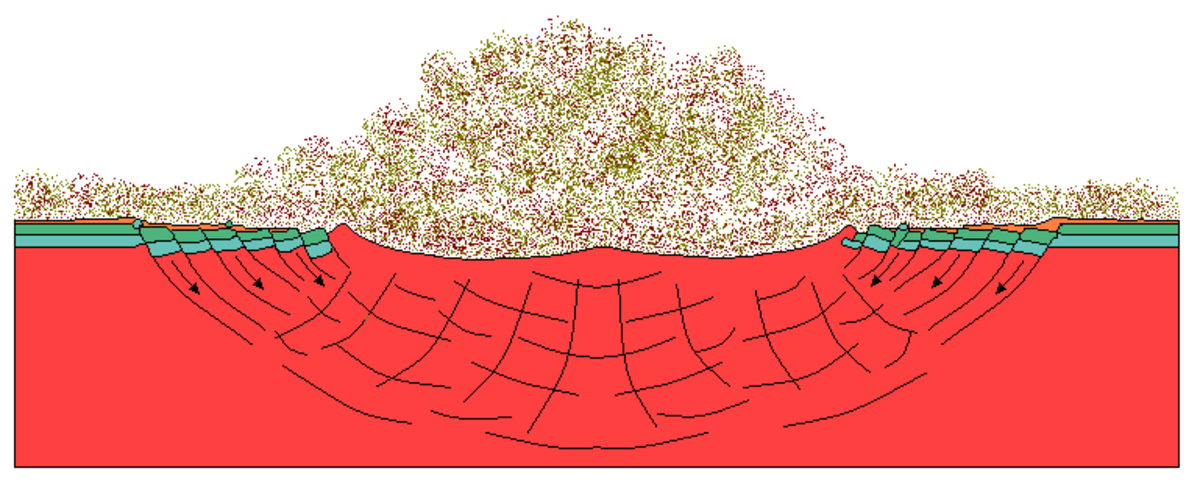

Quatrième phase : Croissance du cratère, blocs de roche glissant vers l'intérieur |

Phase finale |

En 1960, les géologues américains Eugene M. Shoemaker et Edward Chao ont pu enfin prouver, par l'analyse des roches, que le cratère de Ries provenait bien d'un astroblème. En effet, les deux modifications du quartz, dues à de très fortes pressions, ne peuvent pas provenir d'une activité volcanique. En étudiant plus particulièrement la stishovite et la coésite, ils en déduisent l'origine météoritique du Ries, il y a 15 millions d'années.

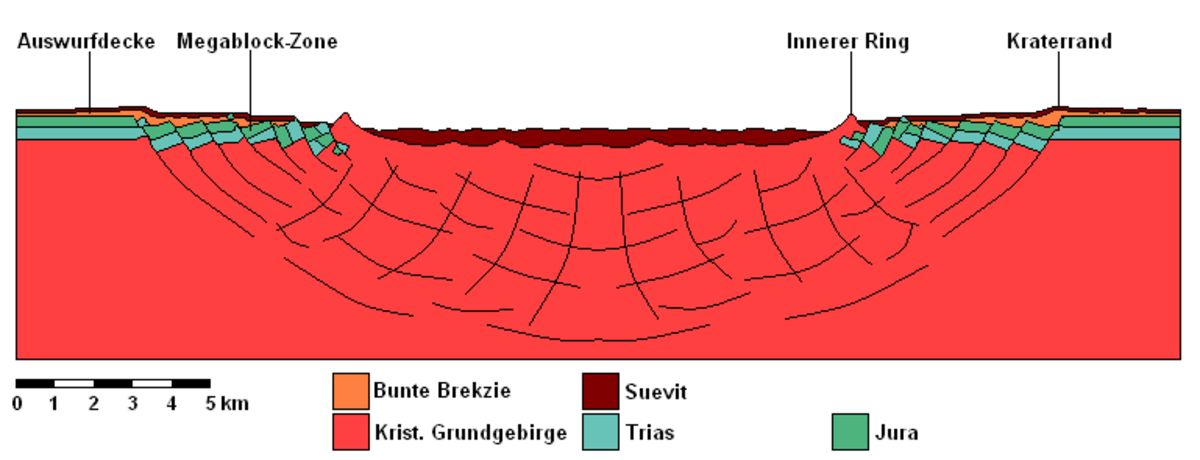

La météorite pouvait avoir un diamètre d'environ 1,5 km. Sa vitesse d'impact est évaluée à 20 km/s (72 000 km/h). L'explosion qui en résulte équivaut à 1,8 million de fois la bombe d'Hiroshima. 150 km³ de roches ont été éjectées du sous-sol. Des pierres ont été projetées sur une distance de 70 km. On a retrouvé des tectites à 450 km de l'impact. En quelques minutes, il s'est formé un cratère d'un diamètre de 25 km et d'une profondeur d'environ 500 m. À peu près toute forme de vie dans un rayon d'au moins 100 km a disparu soudainement. Avec le temps, le cratère s'est rempli d'eau sur une surface d'environ 400 km², ce qui en faisait un des plus grands lacs européens. Sans écoulement des sels, le lac avait la salinité des mers actuelles. Pendant les deux millions d'années suivantes, le lac s'est vidé. Ce n'est qu'à l'âge glaciaire qu'il s'érode et se recouvre de lœss, ce qui fait du Ries une zone agricole particulièrement fertile.

Événements connexes

À environ 40 km au sud-ouest du Nördlinger Ries se trouve le cratère de Steinheim, de 3,5 km de diamètre. Il daterait également d'environ 15 millions d'années et serait donc contemporain du même événement que le Ries. Il est possible que le même astéroïde se soit désintégré en deux parties et ait laissé deux impacts distincts.