Canon anti-grêle - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Hypothèses de fonctionnement du canon anti-grêle

La première hypothèse sur le fonctionnement des canons fut émise par un professeur italien de minéralogie en 1880. Il mentionna que les particules de fumée projetées par les canons pourraient servir de noyau de condensation pour former des gouttelettes. C'est cet avis qui mena M. Stiger à développer les premiers canons. Lui et les utilisateurs du début du XXe siècle tentèrent de trouver la meilleure configuration pour obtenir les résultats désirés. Par la suite Stiger émis une autre hypothèse : « le canon cause un tourbillon ascendant jusqu'à plusieurs centaines de mètres d'altitude qui perturbe la formation des grêlons ». Ceci peut être associé au concept moderne de perturbation du courant ascendant dans l'orage.

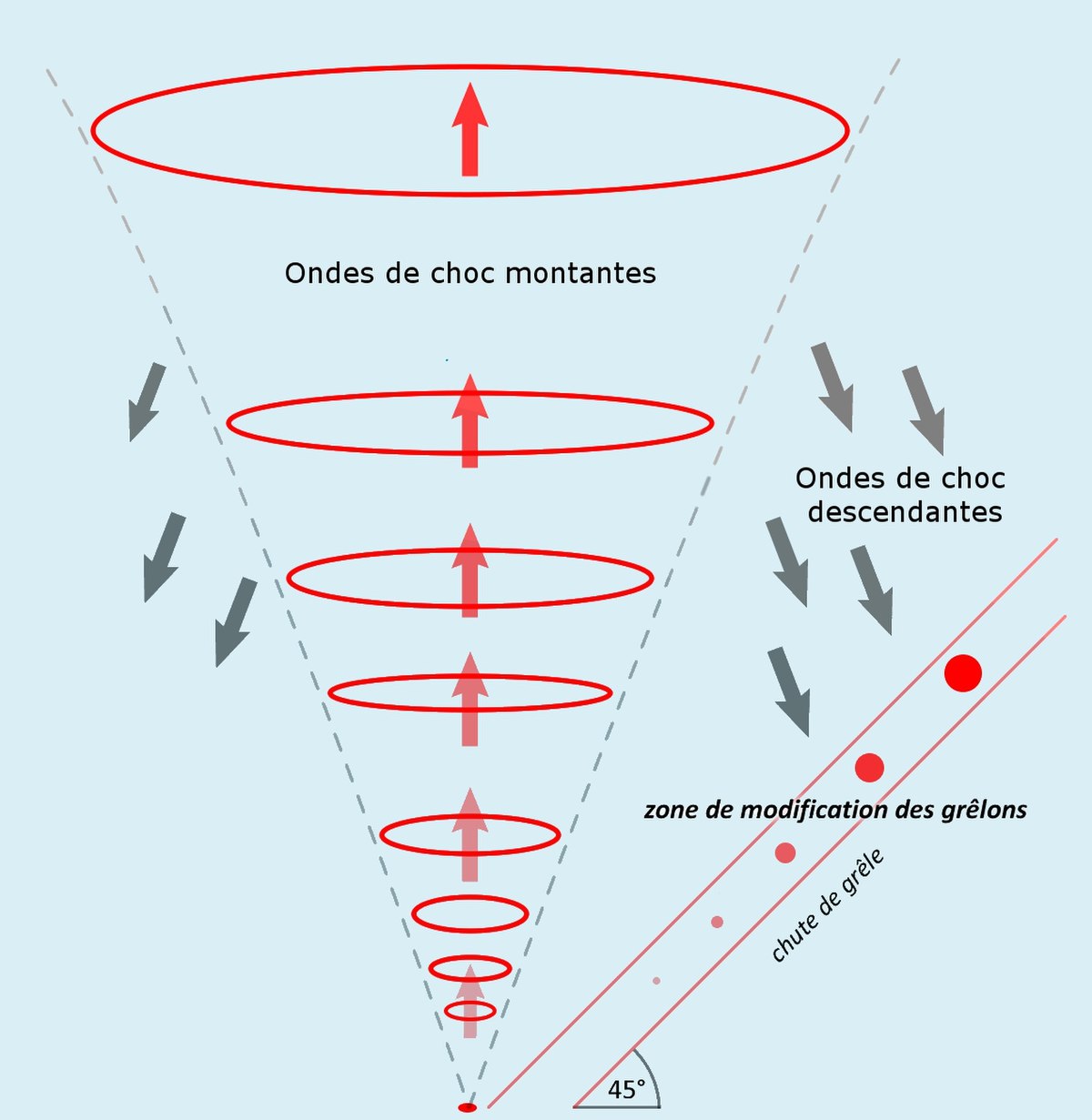

Le concept d'ensemencement est éliminé des canons récents puisque ceux-ci ne produisent pas de fumée. C'est donc l'hypothèse sur les ondes de choc généré par le canon anti-grêle et qui se propagent vers le nuage qui est retenue. Une partie de ces ondes serait également réfléchie sur la tropopause et, en descendant, elle agirait de nouveau sur les grêlons en formation. Les ondes sont supposées avoir plusieurs effets sur les grêlons :

- Induction d'un mélange de polarités dans le nuage (anion de la partie basse et cation de la partie haute) provoquant ainsi une réaction en chaîne de micro explosions qui déstabilisent les cristaux de glace ;

- Fragmentation des embryons de grêle et donc multiplication des noyaux de congélations. Ceci a pour effet d'empêcher les grêlons de grossir et d'atteindre, pendant leur chute, une inertie trop importante qui pourrait les rendre dangereux (ce principe est le même que pour les ensemencements de nuage à iodure d'argent mais serait obtenu par onde de choc).

Au début du siècle, les explosions étant générées grâce à de la poudre à canon, le système était relativement long à "recharger". Il était donc nécessaire d'avoir une densité de canons importante pour obtenir une bonne efficacité sur un orage de grêle. Aujourd'hui les canons fonctionnent grâce à un mélange de gaz explosif (comme l'acétylène) avec de l'air, ce qui permet d'accroître considérablement la fréquence des explosions et donc leur efficacité sur le nuage.

Preuve manquante

Pour vérifier l’efficacité du système, il faut se rappeler que les orages ne produisent pas tous de la grêle, et ceux qui le font vont en donner de différentes grosseurs, selon les conditions atmosphériques. Il n'est donc possible, pour un utilisateur de canon, de savoir si son appareil a eu un impact réel que si la totalité de son voisinage a été touché par la grêle et que la parcelle protégée par le canon a été épargnée.

Charles Knight, un physicien chercheur au National Center for Atmospheric Research de Boulder (Colorado), conclut ainsi : « Je ne trouve personne dans la communauté scientifique qui valide le concept des canons anti-grêle... Il serait en fait très difficile de séparer son effet de ce qui se passe dans le chaos de l'orage ».

Opinion des utilisateurs

Pour les propriétaires de canons, la problématique d'utilisation serait de détecter suffisamment à l'avance les orages de grêle afin de mettre en route, dans les temps voulus, le dispositif pour que l’onde sonore puisse agir à cette courte distance. Il faudrait également que l'action sur les grêlons se fasse très rapidement, avant que ceux-ci atteignent le sol.

Ils contrent l'exemple de la foudre en mentionnant qu'à la différence du canon, sa détonation n'est pas «canalisée» par un fût et la fréquence des éclairs est généralement bien plus faible que celle du canon (qui génère une explosion toutes les 5 à 7 secondes). Ces deux détonations sont donc difficilement comparables physiquement parlant (puissance, direction et foyer différents).