Colonne de Marc-Aurèle - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Description

Vingt blocs de marbre

La colonne, haute de cent pieds romains, soit un peu plus de 29,6 mètres, dont environ neuf dixièmes pour le fût lui-même, est constituée, comme celle de Trajan, d'énormes blocs de marbre de Carrare superposés, plus de deux douzaines au total, d'un diamètre de 12½ pieds romains, soit environ 3,70 mètres. Les blocs sont évidés de manière à former un escalier en colimaçon avec environ 200 marches, éclairé par de petites lucarnes et menant à une plate-forme affectant la forme d'un chapiteau dorique.

L'archéologue italien Filippo Coarelli donne les mesures suivantes : niveau du sol actuel à 3,86 au-dessus d'une plate-forme elle-même située 3 m au-dessus du niveau de la Via Flaminia ; hauteur totale du soubassement d'origine : 10,50 m ; hauteur du fût : 29,601 m ; hauteur du monument : 41,951 m ; hauteur totale, soubassement compris, donnée par les catalogues des Régionnaires : 175,5 pieds, soit 51,95 m.

Une narration en spirale

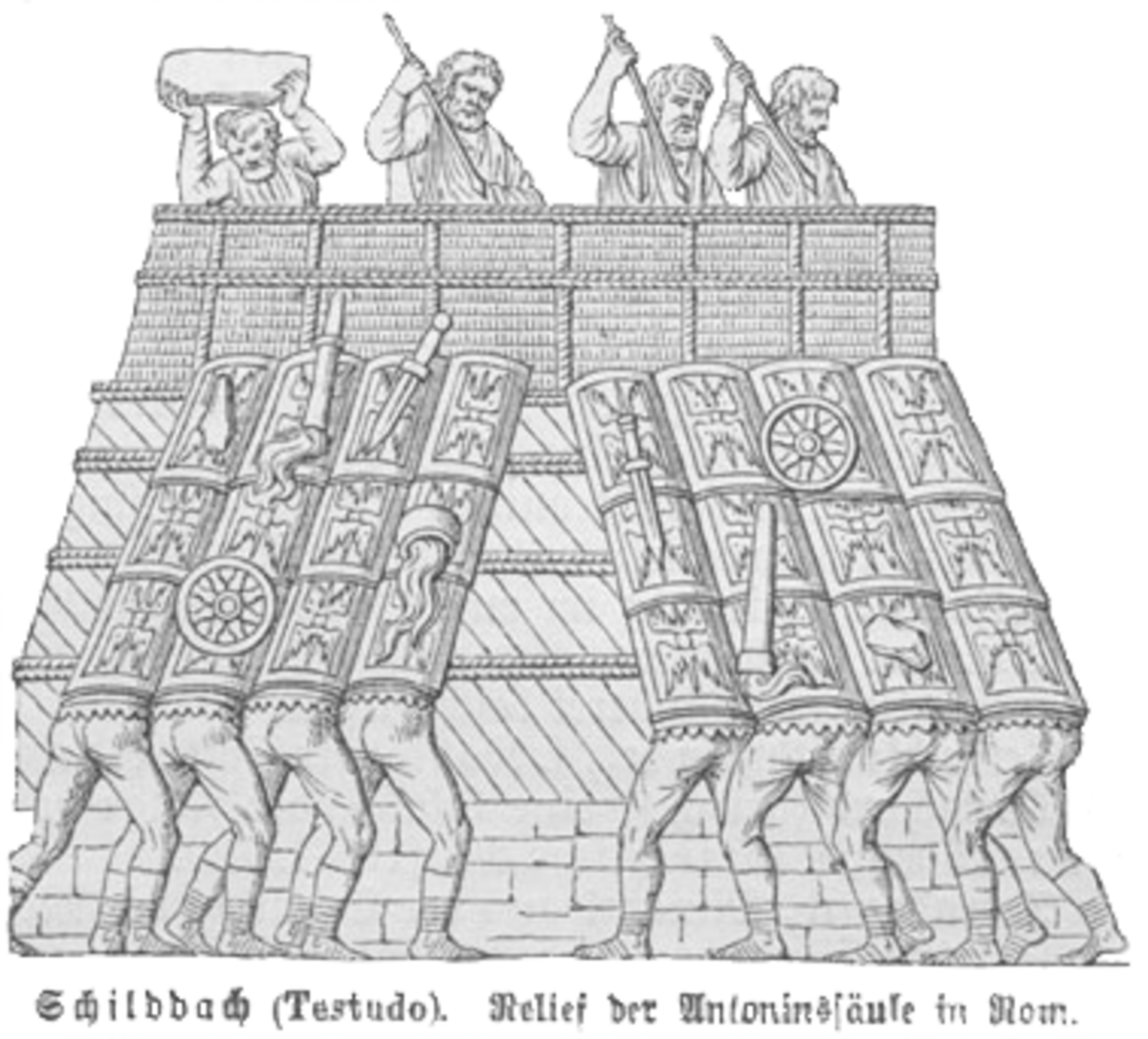

Autour du fût s'organise une frise qui forme une bande en spirale d'environ un mètre de haut, s'enroulant vingt fois et montrant des scènes de batailles et des groupes d'ennemis vaincus durant la guerre menée par les Romains contre les Germains Marcomans et les Sarmates qui s'étaient établis le long du Danube, région soumise à l'autorité de l'empereur.

Un récit en hauts-reliefs

Le modèle de la Colonne Trajane est intentionnellement repris, mais en dépit de la volonté d'atteindre les mêmes sommets, les différences sont évidentes entre le monument de Trajan et celui de Marc-Aurèle : dans le premier, ce sont des bas-reliefs au modelé délicat et pittoresque, alors que le second présente des hauts-reliefs beaucoup plus durs et incisifs : le trépan pénètre profondément dans le marbre et perfore barbes, chevelures et cuirasses, marquant fortement les plis des étoffes et les traits des visages, ainsi que les ondulations des cours d'eau.

Frontalité et majesté impériale

Le récit se fait plus schématique, et à la variété des motifs se substitue la répétitivité, bien perceptible dans les scènes de marche ; les détails du paysage sont moins fouillés, les perspectives deviennent plus conventionnelles. Les vues obliques des troupes deviennent ici des vues de face : la frontalité s'étend même aux visages de la Victoire et de l'empereur. Alors que Trajan est représenté parmi ses soldats, Marc-Aurèle reste à l'écart dans des plans plus détachés qui veulent souligner sa majesté. Il apparaît de face entre son gendre Pompéianus, fidèle et généreux, et un autre officier, tous deux posant de trois-quarts, comme pour réverbérer la lumière impériale.

Dans la scène d'adlocutio (discours aux troupes), les soldats ne sont pas tous rassemblés sur un côté, face à l'empereur assis de profil, mais forment ici un demi-cercle au-dessous de la figure centrale de l'empereur prééminent, représenté de face dans un schéma qui annonce curieusement celui du Christ entouré de ses apôtres.

Le sens d'humanité et de piété envers les ennemis vaincus qui transparaissait dans les scènes de la colonne Trajane, disparaît ici, au profit d'un récit de guerre cruel et impitoyable. Les corps des barbares se contorsionnent dans des rythmes anguleux et déformés, le schéma naturaliste se désorganise et devient fortement expressionniste.

Une pluie miraculeuse

La narration se fait plus dramatique et se surprend à faire appel au merveilleux dans la représentation ruisselante d'un Jupiter dispensateur de pluie (scène 16 : la "pluie miraculeuse") qui sauve l'armée romaine encerclée par les Quades, au moment où elle allait mourir de soif. L'épisode est aussi rapporté par Dion Cassius et d'autres auteurs chrétiens de l'époque, comme Tertullien.

Ces caractères stylistiques se retrouvent sur les huit panneaux auréliens de l'arc de Constantin où, par exemple, la scène de sacrifice se déroule en présence d'une foule très nombreuse et dense, par rapport à une scène similaire de la colonne Trajane.

Émergence du style "plébéien"

Le style de la colonne de Marc-Aurèle ne veut pas rompre avec la tradition, mais essaie tant bien que mal de s'y conformer. Pour tout dire, ces différences entre les deux grandes colonnes spiralées sont le témoignage de la propension de l'art popularisant ("plébéien"), qui avait toujours été bien vivant dans l'artisanat, à se diffuser progressivement dans l'art officiel, à partir de l'époque de Commode.

Néanmoins, les reliefs de la colonne Antonine et ceux des panneaux auréliens de l'arc de Constantin sont encore l'œuvre de maîtres de haut niveau formés sous le règne des empereurs de la dynastie antonine, dans des ateliers où travaillaient des sculpteurs grecs immigrés.

Nous voyons donc émerger, à partir de l’époque de Commode, cette tendance à la désorganisation expressive qui était le propre de la culture figurative étrusque, latine et italique et qui, dans l’art officiel, avait été jusqu’alors atténuée et anoblie par le naturalisme classicisant.