Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Historique

La perception croissante d'une menace soviétique liée aux armes nucléaires à longue portée (via les ICBM et les SLBM) a incité Américains et Canadiens à développer leur coopération en matière de défense aérienne.

Au début des années 1950, ils décident de construire une série de stations radar à travers l'Amérique du Nord pour faire face à la menace d'une attaque soviétique depuis le pôle Nord.

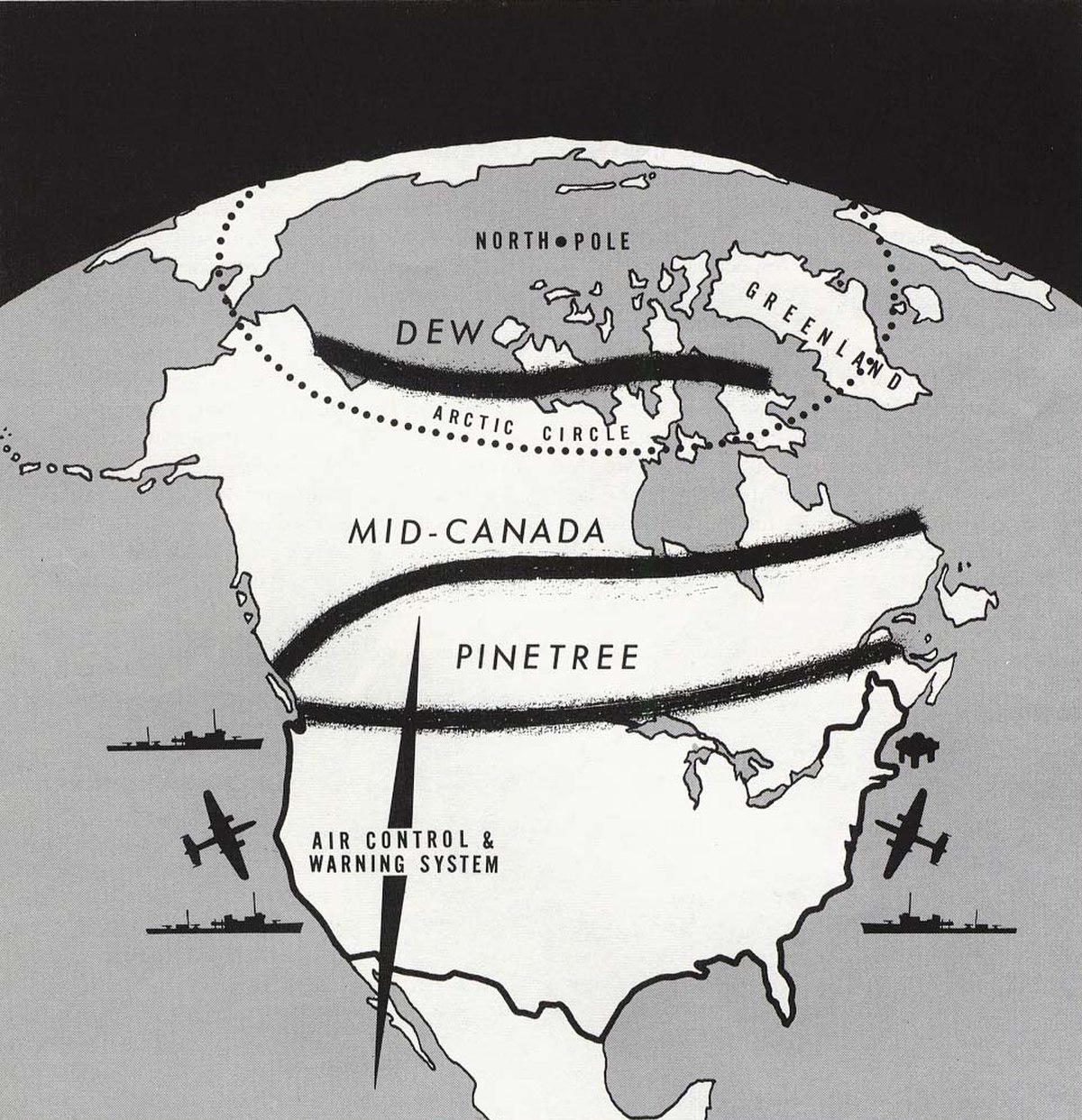

La première série de radars, terminée en 1954, s'appelle la ligne Pinetree et est composée de trente-trois stations placées au sud du Canada. Cependant, les défauts techniques du système ont pour conséquence la création de nouveaux réseaux de radars.

En 1957, le McGill Fence (barrière) est terminé. Il s'agit d'un réseau de radars à effet Doppler détectant les aéronefs volant à basse altitude, placé à environ 300 miles au nord de la ligne Pinetree, le long du 55e parallèle.

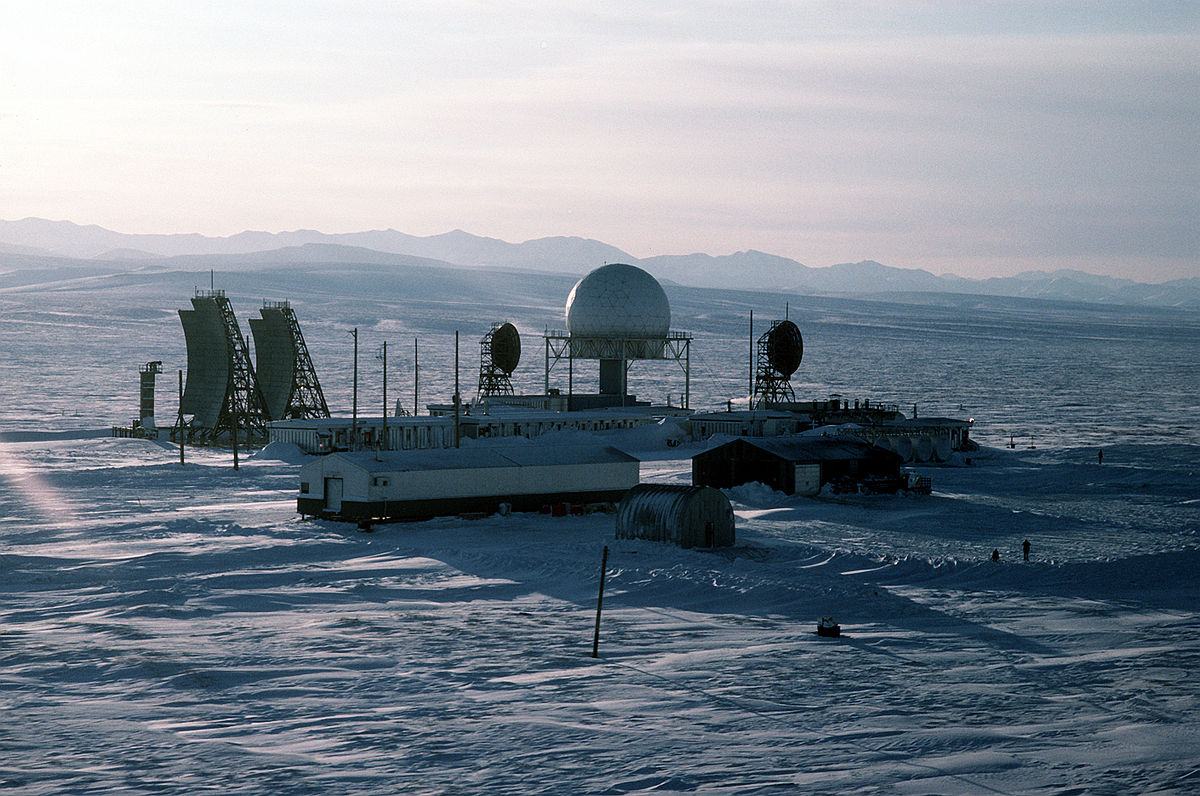

Le troisième système commun s'appelle le Distant Early Warning Line (DEW Line) et est également terminé en 1957. Il s'agit d'un réseau de 57 stations le long du 70e parallèle. Ce système prévient environ 3 heures à l'avance d'une attaque avant qu'elle n'atteigne une zone à forte concentration de population. Les attaques au-dessus de l'Atlantique ou du Pacifique auraient été détectées par les avions de guet aérien, les navires de guerre ou les radars des plateformes marines. Le commandement et le contrôle de ce système sont alors devenus un défi significatif.

L'annonce par les États-Unis et le Canada de la création d'un commandement intégré, le North American Air Defense Command, eut lieu le 1er août 1957, mettant fin aux discussions en cours depuis le début des années 1950. Les opérations débutent le 12 septembre à Ent dans le Colorado. L'accord formel a été signé par les deux gouvernements le 12 mai 1958.

Au début des années 1960, 250 000 personnes étaient impliquées dans les opérations du NORAD. L'émergence de la menace ICBM et SLBM devient réelle. En réponse, un système de surveillance spatiale et d'alerte missile est mis en place afin de détecter de tracer et d'identifier tout objet spatial dans le monde entier utilisant en autre les satellites d'alerte précoce Midas.

L'extension des missions du NORAD à l'espace a pour conséquence l'ajout du terme « aérospatial » à son nom.

Depuis 1963, la force aérienne a été réduite et les systèmes obsolètes détruits. Mais les efforts de protection contre une attaque ICBM ont augmenté : deux centres opérationnels souterrains ont été construits, à Cheyenne Mountain et à North Bay dans l'Ontario.

Au début des années 1970, la Destruction mutuelle assurée a eu pour conséquence une diminution du budget de la défense et un repositionnement des missions du NORAD afin d'assurer l'intégrité de l'espace aérien en temps de paix.

En 1979, l'accord américano-canadien sur la nécessité d'une modernisation de la défense aérienne mis un coup d'arrêt aux restrictions. La ligne DEW devait être remplacée par une ligne de radars arctiques appelée « système d'alerte du Nord » (NWS). Le radar « Over-the-Horizon Backscatter » (OTH-B) devait être déployé. On devait attribuer au NORAD des matériels de combat plus avancés, ainsi que des avions à système de contrôle et d'alerte aéroporté, les AWACS. Les gouvernements acceptent ces recommandations en 1985. D'autre part, en septembre 1985, un nouveau commandement spatial des États-Unis est formé comme adjoint, mais non comme composante du NORAD.

À la fin de la Guerre froide, la mission du NORAD est réévaluée. À partir de 1989 et afin d'éviter les coupes budgétaires, le NORAD fut chargé des opérations de lutte anti-drogue, par exemple en suivant les petits avions transporteurs.

La DEW line a néanmoins été remplacée, mais de façon réduite, de 1986 à 1995, par le système d'alerte du Nord (North Warning System, NWS), qui regroupe quinze stations de radars longue portée (onze au Canada, quatre en Alaska) et 39 stations de radars courte portée ( (36 au Canada, trois en Alaska) disséminées d'un bout à l'autre de la partie septentrionale de l'Alaska et du Canada et le long de la côte du Labrador sur une bande de 4 800 kilomètres de long et de 320 kilomètres de large, de même que le réseau de télécommunications nécessaire au raccordement de ces radars avec les centres régionaux de contrôle opérationnel (CRCO).

Le site Cheyenne Mountain a également été amélioré. Cependant, aucun des radars OTH-B ne fonctionne aujourd'hui.

Durant la guerre du Golfe, les satellites militaires et autres détecteurs installé dans le cadre de son Defence Support Program pour détecter les tirs de missiles ont fourni des informations au NORAD sur les lancements de missiles Scud par l'armée irakienne, ce qui a permis d'alerter les batteries de MIM-104 Patriot dans les régions des cibles visés.

Depuis le 14 septembre 2001, l'opération Noble Eagle de protection 24 heures sur 24 de l'espace aérien nord américain avec des chasseurs en alerte permanente est en cours.

Le 29 juillet 2006, un porte-parole annonce que NORAD et le Commandement nord de l'armée américaine déplacent leurs opérations de Cheyenne Mountain à la base aérienne de Peterson à Colorado Spring, le quartier général du NORAD. Ce déménagement durera deux ans et 700 personnes resteront sur le site de cette base souterraine devenue un des symboles de la guerre froide.