Congère - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Formation

Transport

La formation de congères dépend non seulement de la neige au sol, de celle qui tombe et du vent, mais également de la température et du type de flocons. En effet, une neige très dense ou très compacte sera très difficile à détacher et soulever. À des températures très froides, le vent va soulever la couche superficielle pour former des congères durant un certain temps mais le tassement du reste donnera une croûte de surface plus difficile à éroder. Lorsque la température est près du point de fusion, les flocons absorbent beaucoup de vapeur d'eau de l'air environnant et givrent, ce qui augmente leur masse et leur résistance au vent. Lorsque la température atteint ou dépasse zéro degré Celsius, la neige fond partiellement ce qui augmente sa densité et augmente sa cohésion, rendant impossible son soulèvement.

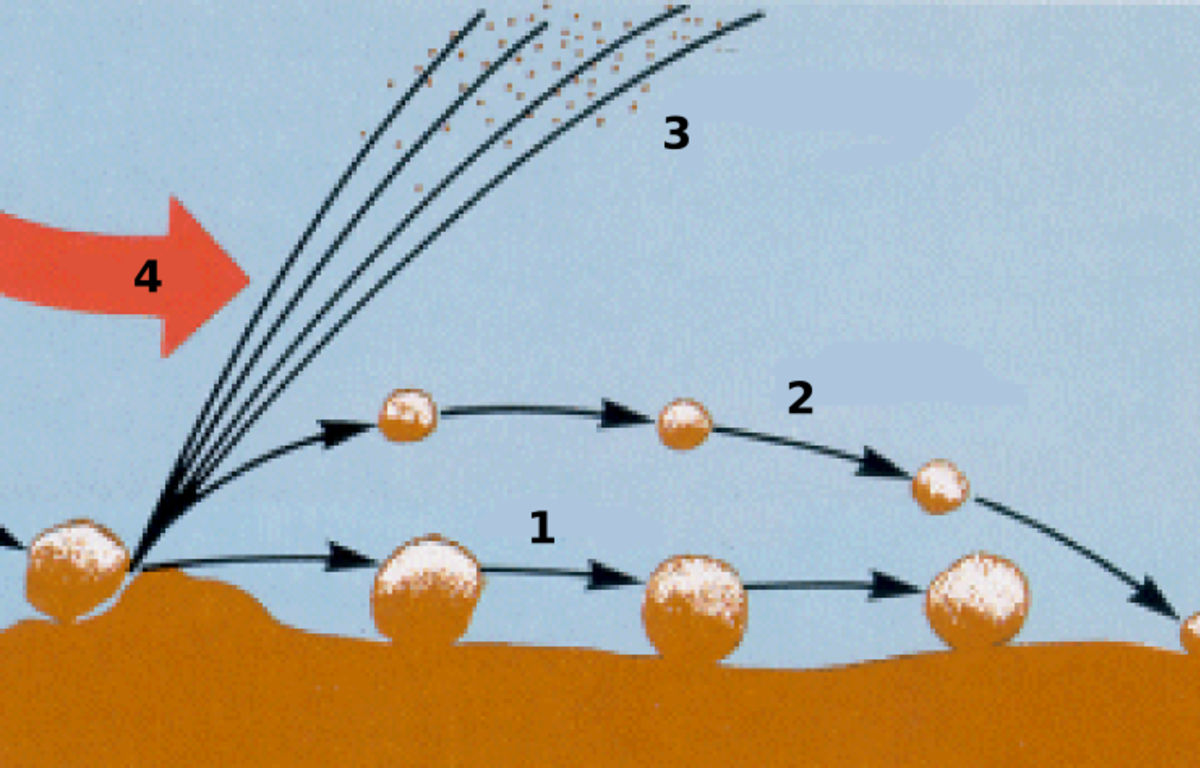

La neige se déplace de trois manières :

- par reptation, le vent déplace de proche en proche les grains les plus gros en un mouvement graduel et sans perte de contact avec la masse sous-jacente ;

- par saltation, les particules moins lourdes sont soulevées par le vent à une certaine hauteur et retombent sous l'effet de leur propre poids, en rebondissant et en éjectant d'autres particules par impact. Ce soulèvement est de l'ordre de quelques centimètres à quelques dizaines de centimètres ;

- par diffusion/suspension turbulente, les flocons très légers peuvent être pris dans une turbulence mécano-thermique par les vents qui les transportent à une grande distance en les soulevant jusqu'à plusieurs dizaines de mètres de hauteur.

Quand la vitesse du vent est inférieure à un certain seuil qui dépend de la densité et de la cohésion de la neige, il n'y a généralement pas de transport de celle-ci. En général, ce seuil est au moins égal à 10 km/h, même avec les neiges les plus poudreuses. Dès qu'il est dépassé, le transport de masse varie de façon exponentielle avec l'accroissement de vitesse, surtout par reptation.

Dépôt

Les variations de relief modifient le profil vertical des vitesses du vent. Lorsque la couche de surface doit surmonter un obstacle, comme une colline, une automobile ou un édifice, les vents augmentent au sommet de l'obstacle par effet Venturi (région au vent). Au contraire, de l'autre côté, le vent diminue rapidement sous le niveau de l'obstacle (région sous le vent). De la même manière, le vent contourne latéralement un obstacle et il se forme des zones d'accélération de chaque côté de celui-ci ainsi que de décélération juste derrière. La vitesse du vent diminue également au pied de la pente exposée au vent par friction.

La neige sera mise en mouvement dans les zones d'accélération (dites zones d'ablation ou d’érosion par le vent) et déposée dans les zones de décélération (zone de dépôt). Les congères se forment donc dans les zones où le déplacement de l'air passe sous la vitesse du seuil de transport. La reptation est responsable de structures créées à la surface de la neige. La saltation et la diffusion sont à l'origine des congères elles-mêmes.

Structures

Dans le cas d'obstacles isolés, des congères souvent considérables se forment donc sur les côtés sous le vent, tandis que la neige s'amoncelle en quantité moindre sur ceux qui sont exposés au vent. L'érosion éolienne engendre ordinairement une concavité caractéristique ou une zone exempte de neige à l'avant et sur les côtés. Avec le temps, les congères tendent à encercler les obstacles à l'intérieur d'une enceinte de neige profilée en demi-lune. Une fois cette forme atteinte, elles n'en changent plus tant que la direction du vent reste la même ou que la surface générale de la neige ne dépasse pas en hauteur les côtés de l'obstacle.

Dans le cas d'obstacles multiples ou de vents tourbillonnants, elles prendront des formes diverses similaires à celles des dunes : étoiles, lignes, paraboles, etc.