Fortifications de Paris aux XIXe et XXe siècles - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Chronologie

Sous Louis XIV

1670. Le roi fait démolir les enceintes de Charles V et de Louis XIII. Paris devient une ville ouverte et va le rester pendant près de deux siècles.

1689. Vauban exprimant des réserves sur cette démolition, préconise un dispositif comprenant : • la remise en état de l'enceinte • son doublement par une autre qui englobe les villages de Chaillot, de Montmartre et de Belleville • deux citadelles (à l'ouest et à l'est) permettant de voir l'ennemi de loin et de retarder son approche • l'utilisation de l'espace entre les deux enceintes pour de l'élevage, afin d'augmenter les capacités de résistance au soutien d'un siège. Ses idées restent lettre morte.

Sous Louis XVI

Le roi fait construire le mur de Fermiers généraux, qui n'est pas conçu comme une fortification militaire mais comme un mur d'octroi.

Sous l'empire

1814-1815. À la fin du règne de Napoléon 1er, Paris est à deux reprises soumis à l'occupation étrangère.

Premier programme de fortification

1818. Créée par le ministre de la guerre Gouvion Saint-Cyr, une commission de défense du territoire est chargée de « présenter ses vues sur le meilleur système de défense ».

1820. La commission conclut à la nécessité de mettre Paris en état de défense, mais aucun projet n'est retenu.

1830. Création d'un comité de Fortification, qui relance le débat, conclut à la nécessité de fortifier Paris, mais ne dégage pas de consensus sur le mode de défense.

1833. Le plan topographique des environs de Paris prévoit :

- la mise en défense du mur des Fermiers généraux (qui est un mur d'octroi) en enceinte de sûreté : hauteur portée à six mètres ; deux rangs de créneaux ; barrières avec 65 tours (ou bastions) ;

- en avant, plusieurs ouvrages de fortification passagère : une ligne fortifiée le long des canaux entre Romainville et Saint-Denis, avec « lunettes » et « redans » ; un système de zone inondable autour de Saint-Denis ;

- des ouvrages en terre avec casemates, forts étoilés et redoutes, sur les hauteurs (entre Saint-Denis et Nogent-sur-Marne) ; transformation du château de Vincennes en fort moderne.

Les travaux, conduits par le général Valazé, sont souvent interrompus et ne sont pas achevés. En effet, deux options s'opposent :

- option 1. Certains préconisent une large enceinte continue englobant les faubourgs dans le système défensif, mais ne prenant pas appui sur le mur d'octroi. C'est le cas du général Valazé, dans la continuité des projets de Vauban et d'Haxo. Les critiques de cette option portent sur son coût ;

- option 2. Les autres préconisent d'aménager autour de la capitale un vaste camp retranché, basé sur des forts permanents occupant les positions principales, tout en gardant une « enceinte de sûreté » en arrière. Les critiques de cette option portent sur l'insuffisance de la garantie de défense : l'ennemi pourrait aisément pénétrer entre les obstacles, puis renverser facilement le mur d'octroi.

1836. Création de la commission de défense du royaume.

1838. Le 16 juillet, un plan de défense est adopté, qui combine les deux options et qui semble faire l'unanimité.

1840. Le traité de Londres du 15 juillet exclut la France. Adolphe Thiers, considérant que le traité porte en germe une nouvelle menace d'invasion, saisit l'occasion pour faire déclarer d'utilité publique et d'urgence la construction de la nouvelle enceinte. Le 1er septembre, le général Dode de la Brunerie est nommé directeur des fortifications de Paris. Le 13 septembre, Le Moniteur annonce la décision. Les travaux commencent.

1841. Pour mener les travaux à bien malgré les réserves du conseil général de la Seine, une loi est préparée pour ouvrir les crédits (140 millions de francs-or) nécessaires à la création de l'enceinte fortifiée qui s'appellera l'enceinte de Thiers, du nom du président du Conseil :

- le 21 janvier, examen en commission du projet de loi ;

- le 1er février, vote de la loi par la chambre des députés (237 voix contre 162) ;

- vote de la loi par la chambre des pairs (147 voix contre 85) ;

- le 3 avril, promulgation de la loi par le roi Louis-Philippe.

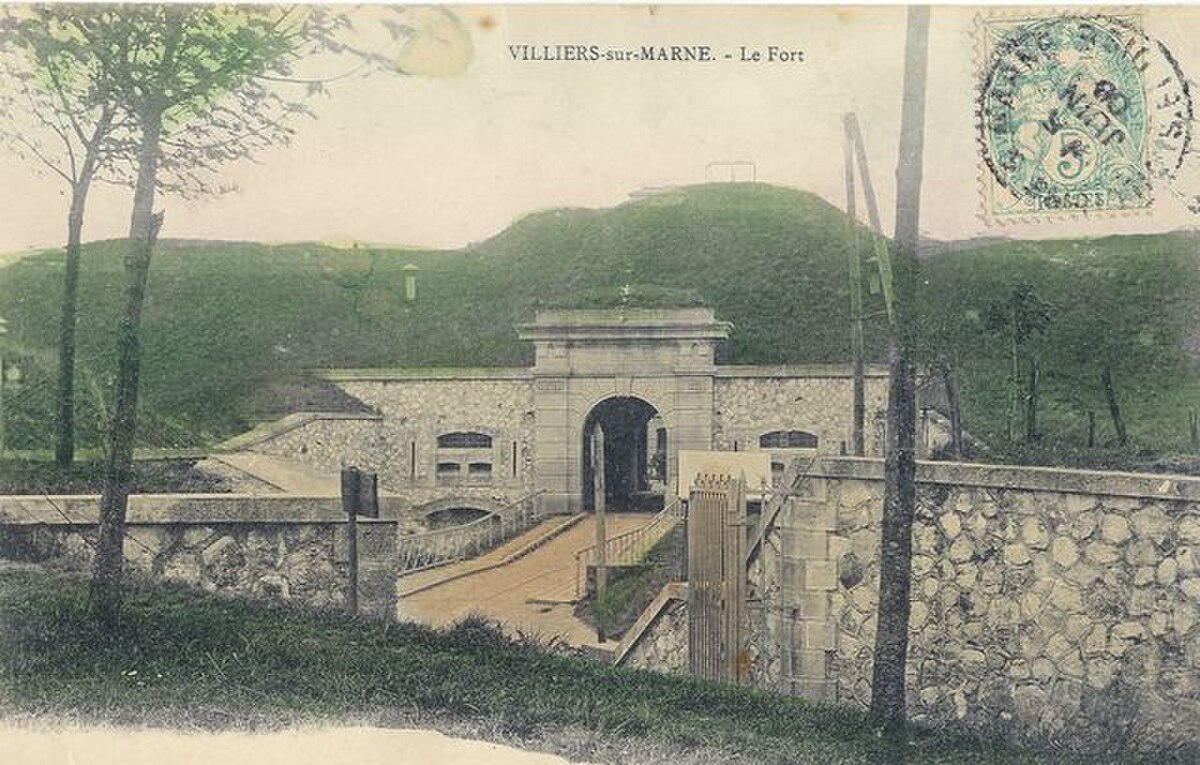

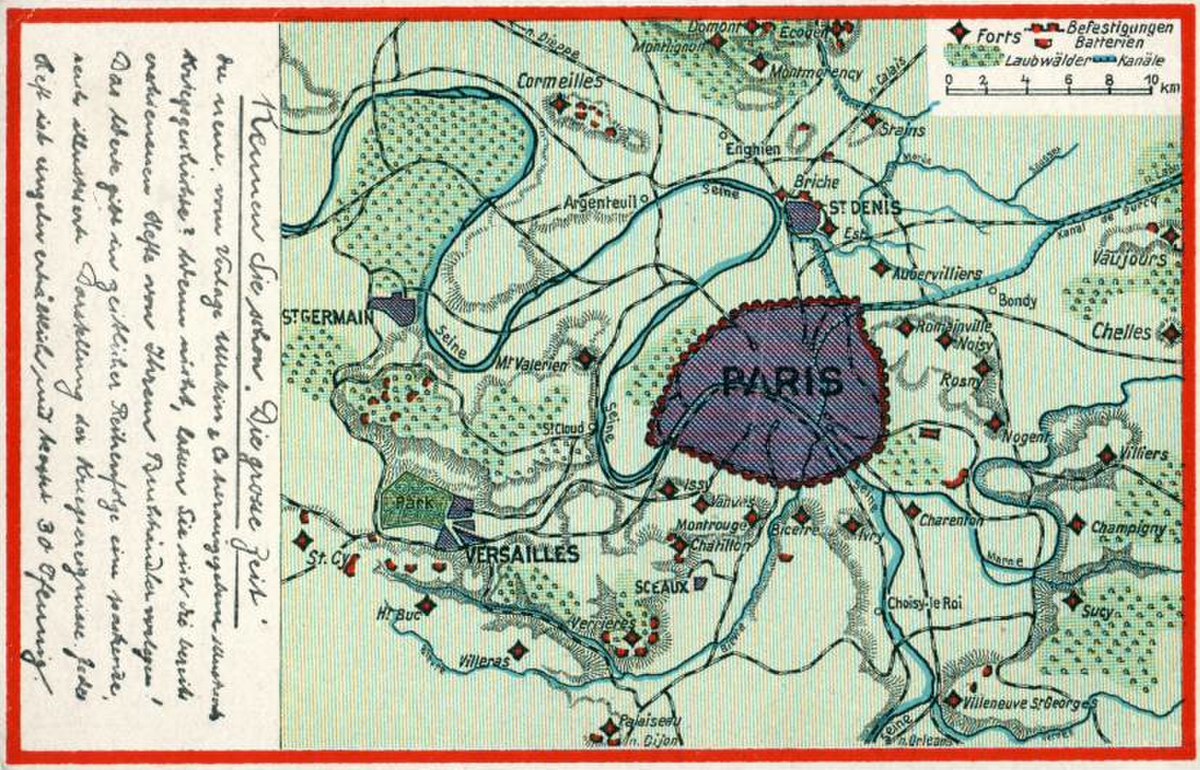

Le programme de construction prévoit :

- un mur d'enceinte continu, embrassant les deux rives de la Seine : l'enceinte de Thiers proprement dite

- seize forts détachés.

1845. Les travaux sont achevés.

1860. Dans le cadre des grands travaux parisiens du baron Haussmann, la limite de Paris passe, au 1er janvier, du mur des Fermiers généraux à l'enceinte de Thiers.

Guerre de 1870

Juillet 1870. La France déclare la guerre à la Prusse, le 13.

Septembre 1870. Napoléon III est fait prisonnier à Sedan et capitule, le 2. Paris proclame la République . Un gouvernement provisoire est nommé. Les Prussiens foncent vers Paris. La capitale se transforme en camp retranché. On ferme certaines portes de l'enceinte de Thiers. On ferme les passages de deux canaux, de la Bièvre et des entrées de chemin de fer. On démolit les maisons dans la zone non aedificandi. Le 19, les Prussiens arrivent devant Paris et établissent le siège, qui va durer quatre mois.

Janvier 1871. Le 28, Jules Favre signe avec Bismarck un armistice dont l'article 3 prévoit la « remise à l'armée allemande, par l'autorité militaire française de tous les forts formant le périmètre de la défense extérieure de Paris, ainsi que de leur matériel de guerre ». La convention annexe signée le même jour prévoit la remise de ces forts les 29 et 30 janvier, à partir du 29 janvier à 10 heures, sauf celui de Vincennes qui peut abriter une garnison française de 200 hommes, sans que celle-ci puisse être relevée. L'article 5 de l'armistice prévoit le désarmement de l'enceinte de Paris.

Mars 1871 : l'armée allemande évacue les forts de la rive gauche de la Seine.

20 septembre 1871 : l'armée allemande évacue les forts de la rive droite de la Seine.

Deuxième programme de fortification

Pendant la guerre de 1870, les fortifications se sont révélées inefficaces.

1874. Le 17 juillet, une loi inspirée par les idées de Séré de Rivières sur la défense du pays, conduit à un nouveau programmes d'ouvrages de défense au nord et à l'est, avec certains d'entre eux destinés à la protection de Paris.

1885. Le programme s'achève : il a permis de construire 196 forts, 58 petits ouvrages et 278 batteries sur l'ensemble des frontières et places stratégiques du pays, pour une dépense estimée à 450 millions de francs-or (ouvrages) et 229 millions de francs-or (armement).

La disparition de l'enceinte de Thiers

1883. Le 11 juin, le conseil municipal de Paris vote un vœu demandant la désaffection de l'enceinte de Thiers, sa cession à la ville et la suppression de la zone de servitude.

1918. Pendant la guerre, l'enceinte de Thiers se révèle inefficace pour contribuer à la défense de Paris, compte tenu des progrès de l'artillerie (tirs des canons longs allemands - appelés à tort Grosse Bertha, depuis 120 km).

1919. Le 19 avril, une loi est promulguée selon laquelle la ville achète l'enceinte à l'état pour 100 millions, et doit acheter ou exproprier les terrains de la zone, la servitude interdisant de construire étant maintenue. Les travaux de démolition de l'enceinte sont engagés.

1925-1930. Le territoire zonier est annexé à la ville.

1930. La loi du 10 avril règle les modalités d'indemnisation des zoniers.

Remarque sur la ligne Maginot

Dans le cadre des réflexions sur le défense du pays qui se poursuivent après la Première Guerre mondiale, rien de nouveau n'implique une défense rapprochée de la capitale. Pour mémoire, le calendrier général est le suivant :

1922. Début des réflexions de la Commission de Défense des Frontières, qui établit les premiers plans ;

1928-1933. Construction du gros-œuvre des principaux ouvrages.

1940. Le 10 mai, la Wehrmacht, depuis l'Allemagne, traverse le Luxembourg et la Belgique (province de Luxembourg) en direction de Sedan. C'est la percée de Sedan : les troupes allemandes traversent le massif des Ardennes, jugé infranchissable par l’état-major français, et évitent ainsi la ligne Maginot, qui ne joue qu'un rôle de contournement obligé.