Géosmine - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| Géosmine | |

|---|---|

| |

| Général | |

| Nom IUPAC | |

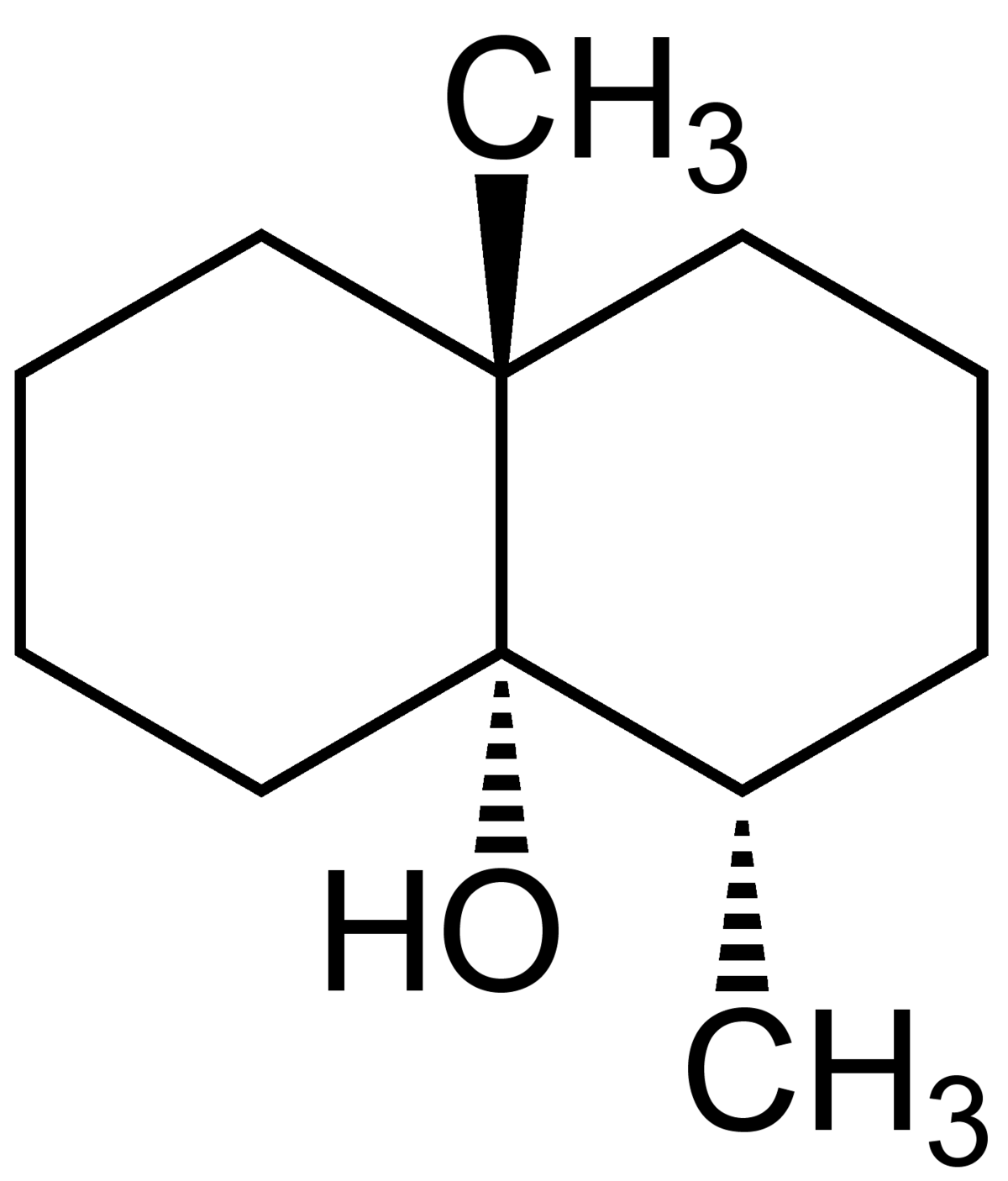

| Synonymes | [4S-(4α,4aα,8aβ)]-octahydro-4,8a-diméthyl-4a(2H)-naphtol |

| No CAS | |

| No EINECS | |

| SMILES | |

| InChI | |

| Propriétés chimiques | |

| Formule brute | C12H22O |

| Masse molaire | 182,3025 ± 0,0114 g·mol-1 |

| Propriétés physiques | |

| T° fusion | 78 °C |

| T° ébullition | 270 °C |

| Solubilité | 0,55 g·l-1 (25 °C) |

| Masse volumique | 0,985 g·cm-3 (20 °C) |

| Point d’éclair | 104 °C |

| | |

La géosmine est un composé organique d'origine microbienne, marqueur d'une contamination du vin ou de l'eau potable. Elle donne une odeur et un goût de terre.

La géosmine dans le vin

Reconnaissance organoleptique

La géosmine contenue dans le vin donne des odeurs de terre. Selon les dégustateurs et les vins dégustés, la géosmine peut se révéler par des arômes de:

Seuil de perception

Le seuil de perception est variable selon les personnes, généralement entre 20 et 60 ng/l. La mesure de ce seuil s'est faite avec des vins contaminés où la teneur en géosmine est variable. Depuis l'isolement de la molécule de géosmine, le centre de recherche ITV du Beaujolais a tenté de mesurer le seuil de perception.

Un seuil de perception aussi bas rend ce défaut très difficile à masquer. La dilution d'une cuve risque de contaminer un lot. Il est donc préférable de garder une cuve contaminée à part.

Origine

La géosmine n'est pas due à une contamination, mais à un cocktail de contaminations microbiennes:

- Botrytis cinerea (pourriture grise): Lors d'essais de microvinification par l'ITV du Beaujolais, elle a toujours été présente sur des vins géosminés et le raisin sans pourriture ne donne jamais de gout terreux. Mais il n'y a pas de corrélation entre l'intensité de l'attaque et le taux de géosmine du vin. La pourriture est donc nécessaire mais pas suffisante pour géosminer un vin.

- penicillium expansum: facteur de la pourriture des fruits, il est associé à la pourriture grise au niveau microscopique par leurs filaments.

- Autres penicillium

Certains facteurs sont favorables à la recrudescence de ce phénomène:

- Humidité en été

- Précipitations abondantes avant vendange

- Présence de contaminants dans le sol. Certaines années, on peut parler de terroir à géosmine.

Remèdes

Le vin contaminé est généralement issu de grappes de raisins qui sentent déjà la géosmine, car la molécule n'est modifiée par aucune opération de vinification. La meilleure solution est donc d'éviter la contamination. Le travail sur la vigne permet d'éviter au maximum la présence de pourriture grise sur le raisin : maîtrise de la vigueur de la vigne, traitement anti-botritys, efforts pour limiter un microclimat humide autour des grappes. Ensuite, lors de la récolte manuelle, un tri sévère permet encore de diminuer le risque. À ce stade, plus le tri est fait en amont, plus il est efficace, en effet, la pourriture fragilise la pellicule du raisin et le contact entre grappes dans le seau, puis la benne à vendange et la table de tri entraine une contamination du jus.

Les traitements a posteriori ne sont qu'au stade d'étude et ne sont pas homologués par les services de la DGCCRF. Ils consistent en la fixation de la molécule sur du charbon actif ou un corps gras (lait entier ou huile de pépin de raisin). Un protocole a été établi par l'ITV du Beaujolais sous le contrôle de la DGCCRF.