Henri Grégoire - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Député à la Convention

Élu président de la Convention, l'abbé Grégoire la présida en tenue épiscopale. Il ne participa pas au vote sur la mort de Louis XVI, étant alors en mission à l'occasion de la réunion de la Savoie à la France. Il écrivit à cette occasion une lettre pour demander la condamnation du roi, mais en n'y mettant pas le mot « mort ». Il s'occupa de la réorganisation de l'instruction publique en étant un des membres les plus actifs du Comité de l'Instruction publique. Dans le cadre de ce comité, il entreprit une grande enquête sur les « patois » pour favoriser l'usage du français.

Grégoire contribua à la création, en 1794, du Conservatoire national des arts et métiers pour « perfectionner l'industrie nationale », du Bureau des longitudes, dont l'objectif est d'améliorer le transport maritime par une meilleure connaissance des distances et de l'Institut. Il participe également à la sauvegarde contre les pillages de certains lieux, comme la Basilique de Saint-Denis, au motif qu'ils font partie de l'histoire de France. Cette action préfigure la création du statut de Monument historique qui sera effective à partir de 1840.

Malgré la Terreur, il ne cessa jamais de siéger à la Convention en habit ecclésiastique et n'hésita pas à condamner vigoureusement la déchristianisation des années 1793 et 1794. Plusieurs fois, il faillit être arrêté. Il ne continua pas moins à se promener dans les rues en tenue épiscopale et à célébrer tous les jours la messe chez lui et à la chute de Robespierre, il fut le premier à demander la réouverture des lieux de culte.

Universaliser l'usage de la langue française

Dès août 1790, l'abbé Grégoire, membre de la Constituante, lance une importante enquête sur l'utilisation des patois en France. Puis, à partir de 1793, pendant la Convention, au sein du Comité d'instruction publique où il se montre très actif, il lutte pour l'éradication de ces patois. L'universalisation de la langue française par l'anéantissement, non seulement des patois, mais des parlers des communautés minoritaires (yddish, créoles) est pour lui le meilleur moyen de répandre dans la masse les connaissances utiles, de lutter contre les superstitions et de "fondre tous les citoyens dans la masse nationale", de "créer un peuple". En ce sens, le combat de Grégoire pour la généralisation (et l'enseignement) de la langue française est dans le droit fil de sa lutte pour l'émancipation des minorités. En, 1794 l'abbé Grégoire présente à la Convention son « Rapport sur la Nécessité et les Moyens d'anéantir les Patois et d'universaliser l'Usage de la Langue française », dit Rapport Grégoire, dans lequel il écrit:

« […] on peut uniformiser le langage d’une grande nation […]. Cette entreprise qui ne fut pleinement exécutée chez aucun peuple, est digne du peuple français, qui centralise toutes les branches de l’organisation sociale et qui doit être jaloux de consacrer au plus tôt, dans une République une et indivisible, l’usage unique et invariable de la langue de la liberté. »

Député à la Constituante

Élu député du Premier Ordre (le Clergé qui avait 291 élus) en 1789 par le clergé du bailliage de Nancy aux États généraux, Henri Grégoire se fit rapidement connaître en s'efforçant, dès les premières sessions de l’Assemblée, d’entraîner dans le camp des réformistes ses collègues ecclésiastiques et de les amener à s'unir avec le Tiers état.

À l'Assemblée constituante, l'abbé Grégoire réclama l'abolition totale des privilèges, proposa le premier la motion formelle d'abolir le droit d’aînesse, et combattit le cens du marc d'argent, exigeant l'instauration du suffrage universel.

Nommé l’un des secrétaires de l'Assemblée, il fut l'un des premiers membres du clergé à rejoindre le Tiers état, et se joignit constamment à la partie la plus démocratique de ce corps. Il présida la session qui dura 62 heures pendant que le peuple prenait la Bastille en 1789, et tint à cette occasion un discours véhément contre les ennemis de la Nation.Il proposa que la Déclaration des droits de l'homme soit accompagnée de celle des Devoirs.

Il contribua à la rédaction de la Constitution civile du clergé et parvint, par son exemple et par ses écrits, à entraîner un grand nombre d’ecclésiastiques hésitants. Il fut ainsi considéré comme le chef de l'Église constitutionnelle de France. Il plaida chaleureusement la cause des Juifs, multiplia les écrits favorables aux Noirs et contribua au vote le 4 février 1794 aboutissant à la première abolition de l'esclavage, qui sera rétabli par Napoléon Bonaparte à la suite de la loi du 20 mai 1802, puis à nouveau aboli par le décret du 27 avril 1848 de Victor Schoelcher. Il est un des principaux artisans de la reconnaissance des droits civiques et politiques accordés aux Juifs (décret du 27 septembre 1791).

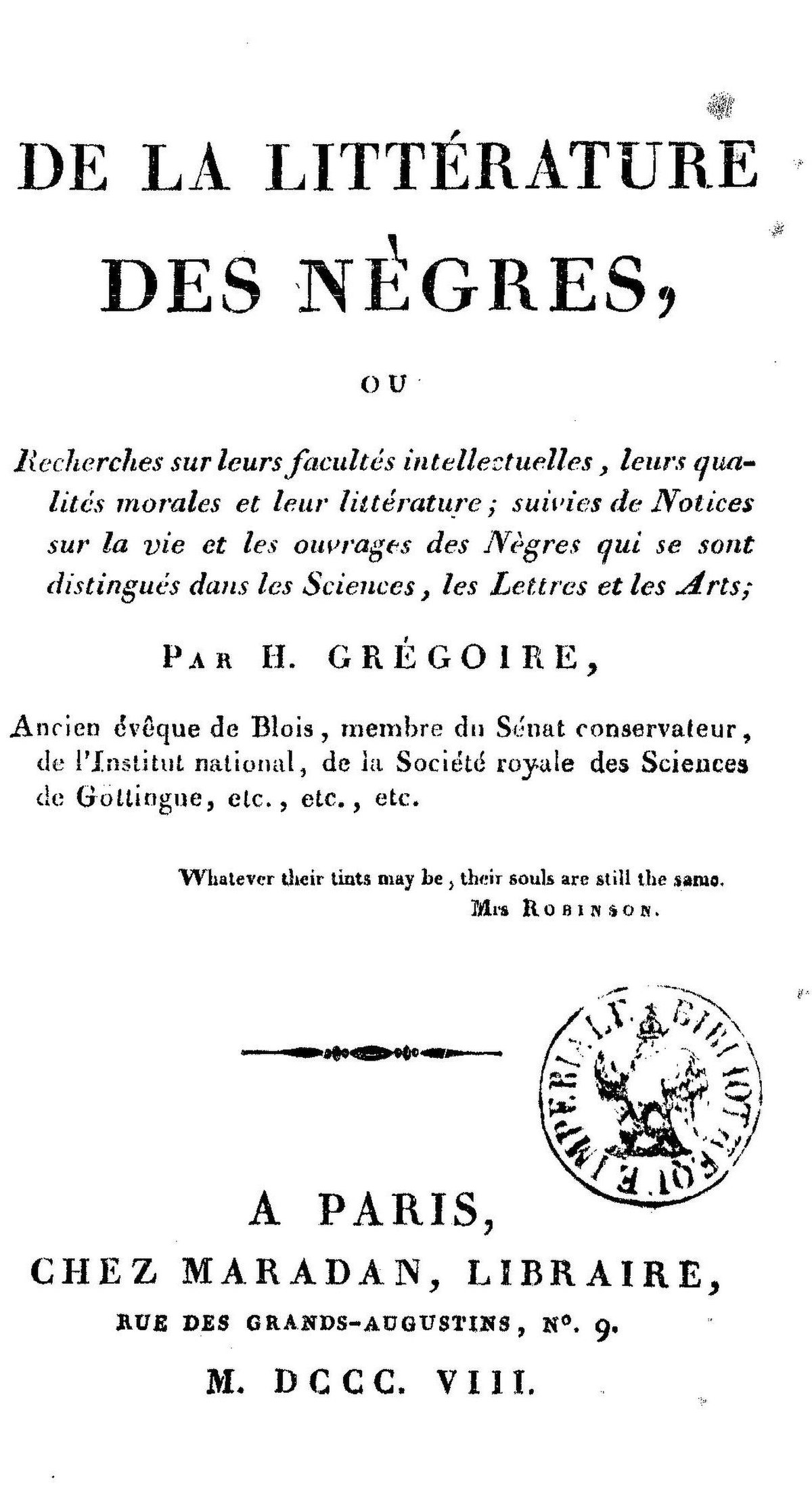

Anti-esclavagiste

Début 1790, il devient président de la Société des amis des Noirs de Brissot de Warville qui milite pour la suppression de l’esclavage dans les Antilles.

Après la restauration de l'esclavagisme en 1804, Grégoire milite encore pour la liberté des hommes de couleur jusqu'au congrès de Vienne (1815) où il lance son fameux appel anti-esclavagiste : De la traite et de l’esclavage des Noirs et des Blancs.

Une place porte le nom de l'abbé Grégoire à Fort-de-France en Martinique.

Après la fuite de Louis XVI et son arrestation à Varennes en Argonne, dans le débat sur la question de l’inviolabilité de la personne du roi qui s'ensuivit, Grégoire se prononça vivement contre le monarque, et demanda qu’il fût jugé par une Convention.

Pendant la période de l’Assemblée législative, dont il ne pouvait faire partie, puisque les membres de l' Assemblée constituante avaient été déclarés inéligibles, il donna tous ses soins à son diocèse de Blois.

En effet, premier prêtre à avoir prêté serment à la Constitution civile du clergé, il fut élu évêque constitutionnel à la fois par deux des départements nouvellement créés : la Sarthe et le Loir-et-Cher (1791). Il opta pour ce dernier et administra ce diocèse pendant dix ans avec un zèle exemplaire. Le département de Loir-et-Cher l’élut également député à la Convention nationale. Dès la première séance, le 21 septembre 1792, fidèle à ses prises de position antérieures, il monta à la tribune pour défendre avec vigueur la motion sur l’abolition de la royauté proposée par Collot d’Herbois, et contribua à son adoption. C'est dans ce discours que l'on retrouve cette phrase mémorable : « les rois sont dans l'ordre moral ce que les monstres sont dans l'ordre naturel. »