Henri Grégoire - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Le prêtre citoyen et richériste

Les prémices de la Révolution française se font sentir avec acuité dans le clergé lorrain. En 1787, une assemblée provinciale réunissant le clergé et contrôlée entièrement par l'évêque cristallise le mécontentement des curés. L'un d'eux, Guilbert, curé de la paroisse Saint-Sébastien de Nancy, appelle ses confrères à former un syndicat. Il est secondé dans sa tâche par Grégoire. Ils participent à la fin de l'année 1788 à une réunion avec le tiers état à l'hôtel de ville de Nancy, où est prise la décision de dépêcher deux députés au roi pour lui demander la confirmation de la tenue des États et leur mode d'organisation. En vue de cette démarche, ils font signer une pétition aux curés, qui recueille près de 400 signatures.

L'action des curés lorrains a plusieurs buts : qu'ils aient des députés aux États provinciaux et généraux, mais aussi que des avancées soient faites dans le mode d'organisation de ces États. Ils demandent notamment, en totale adéquation avec le tiers état, que le vote soit fait par tête et non par ordre aux États généraux. Ils renoncent également à tout privilège fiscal, solidairement avec la noblesse.

Dans cette organisation syndicale, Grégoire a le rôle de « commissaire du clergé », qu'il partage avec onze autres confrères. Il diffuse le procès-verbal de la réunion du 21 janvier 1789 qui a fixé les buts du clergé auprès des curés et des vicaires lorrains, en élargissant le débat : il demande à ses confrères « des observations et des mémoires sur tous les objets à traiter dans ces États », sortant clairement des simples doléances du bas-clergé.

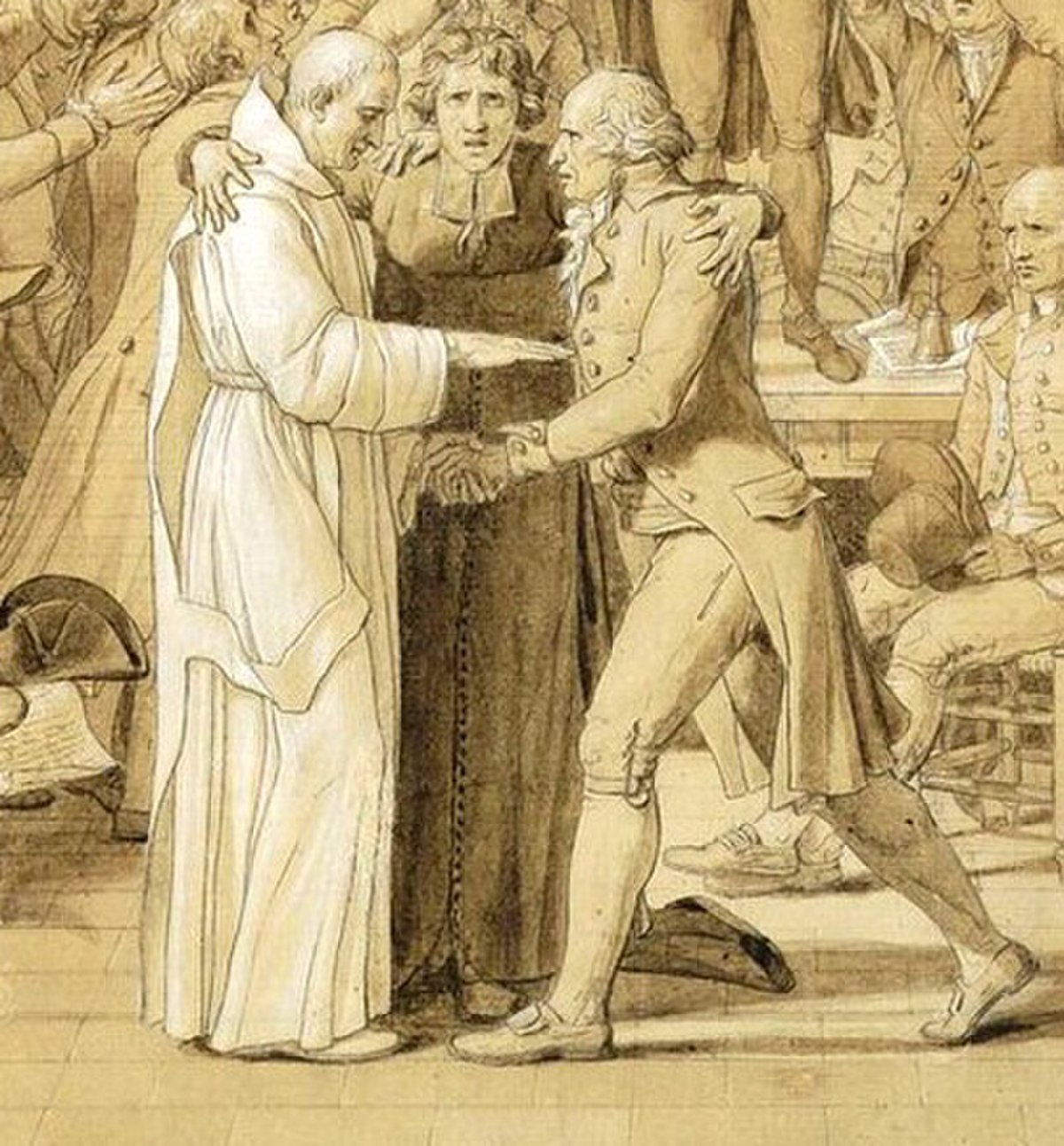

Le mouvement des curés lorrains s'enlise ensuite dans des querelles de personnes, mais l'abbé Grégoire s'en tient prudemment éloigné, ce qui lui permet d'être élu député du clergé aux États généraux de 1789.

Il part donc pour Versailles le 27 avril 1789, accompagnant son évêque monseigneur de la Fare. Son mandat va bien plus loin qu'une simple représentation de son ordre, il considère qu'il a un « ministère sacré » à remplir.

En ce sens il s'inscrit parfaitement dans cette « insurrection des curés » (selon l'expression du temps) qui agite la France pré-révolutionnaire. Mais il la pousse plus loin qu'un simple mécontentement et, à l'instar de ses confrères lorrains dont la réflexion va plus loin que dans les autres provinces, lui donne une « expression doctrinaire ». René Taveneaux, comme avant lui Edmond Préclin, y voit une mise en pratique des idées richéristes et d'une démocratie inspirée par Pasquier Quesnel.

En effet, les curés remettent en cause l'ordre traditionnel à l'intérieur de l'Église, fondé sur la hiérarchie. Ils appliquent un « janséno-richérisme », qui souligne le rôle spirituel fondamental des curés et leur institution divine, tout en proclamant par conséquence des revendications politiques et sociales novatrices.

Dans un contexte lorrain marqué pendant toute la seconde moitié du XVIIIe siècle par une lutte entre, d'une part, l'évêque et les curés, et, d'autre part, le clergé régulier et le clergé séculier, les idées quesnelliennes sur l'importance des curés comme conseils de leur évêque ont fait florès. Les mauvaises conditions économiques de la décennie pré-révolutionnaire touchent de plein fouet les curés des paroisses modestes et accentuent une aigreur qui se fait plus grande encore quand la réaction nobiliaire ferme l'accès aux évêchés et même aux chapitres cathédraux (celui de Metz est anobli en 1780).

Cette analyse d'Edmond Préclin et de René Taveneaux, qui expliquent la grogne des curés par une individualisation du jansénisme et une rencontre profonde avec le richérisme, formant un corps de pensée politique et moins religieux, est cependant combattue par l'historien américain William H. Williams : il considère que cette tendance au corporatisme, doublée d'une nostalgie de l'Église primitive, n'est pas véritablement janséniste mais plutôt une exaltation de l'utilité sociale du curé. Il nomme l'ensemble « parochisme », en ce sens que pour les curés de l'époque pré-révolutionnaire, la paroisse est l'unité de base de la vie religieuse, fer de lance de la lutte contre des Lumières anticléricales. Il pense que si jansénisme il y a, celui-ci est profondément religieux et verserait plutôt vers le conservatisme anti-révolutionnaire.

Dale Van Kley, dans sa somme sur Les Origines religieuses de la Révolution française, reprend cependant l'analyse de Taveneaux en soulignant le profond lien entre théologie et politique dans la jansénisation des curés Français à la fin du XVIIIe siècle. Il montre comment le jansénisme de cette époque, nourri de gallicanisme, de richérisme et de « patriotisme » (au sens de l'époque) mène à la fois vers un engagement révolutionnaire, comme pour Grégoire, et parfois à l'engagement inverse (c'est le cas d'Henri Jabineau).

L'intégration d'Henri Grégoire dans le personnel révolutionnaire dès le début des événements n'est donc pas un hasard. Il part à Versailles soutenu par ses confrères et nourri par des années de réflexion théologico-politique. Il retrouve également à Versailles un certain nombre de confrères imprégnés des mêmes idées.