Histoire de la Barbade - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

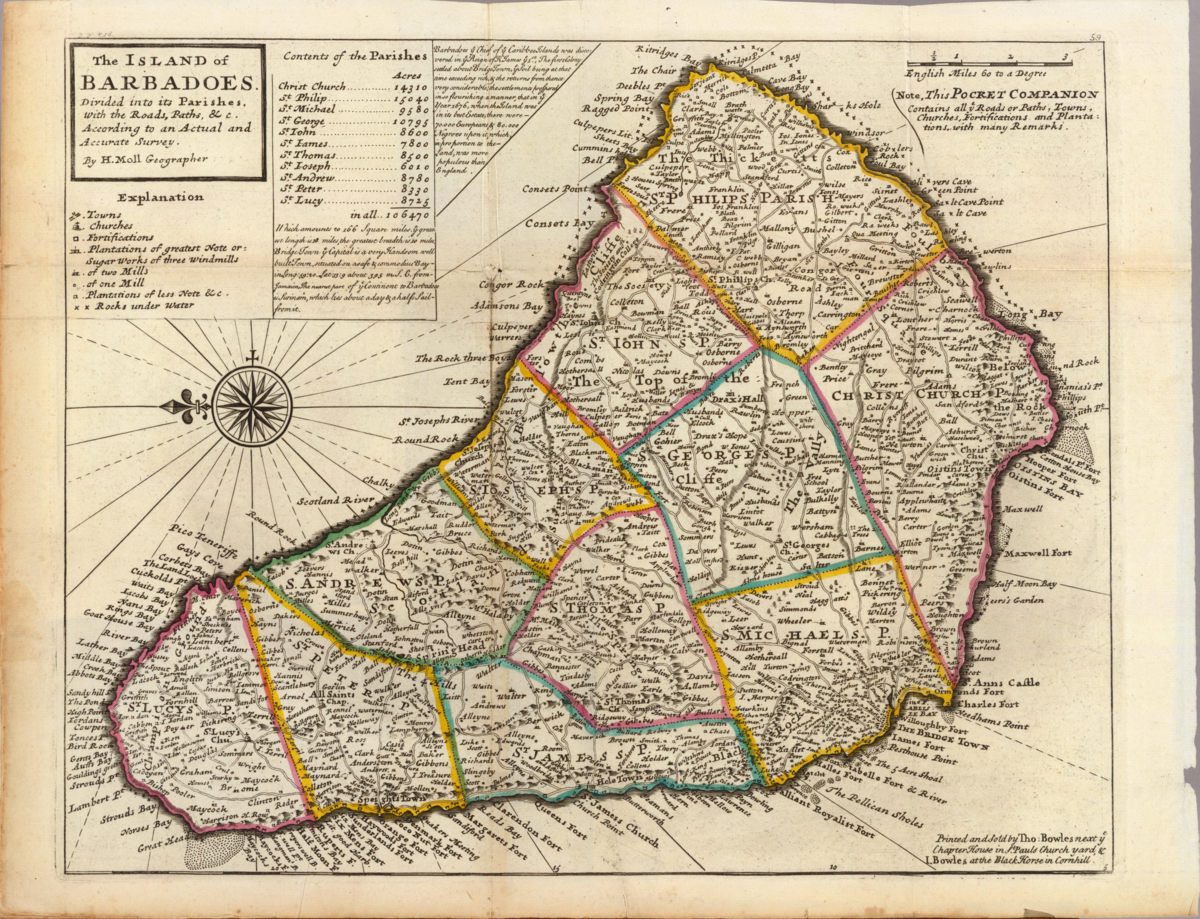

Des Espagnols aux Anglais

L’île de Barbade pourrait avoir été habitée dès le XVIIe siècle avant J.-C. Les migrations de populations amérindiennes venues du Venezuela sont mieux connues. Les Arawak débarquèrent aux alentours de -400. Des traces de leur présence ont été retrouvées à Silver Sands, Chancery Land et Pie Corner. Ils furent ensuite envahis par les Caraïbes vers 1200 et leur population décrut rapidement. Les Caraïbes disparurent également de l’île, victimes de famines, de maladies et de l’enlèvement par les colons espagnols vers des îles plus grandes pour servir d’esclaves.

Des navigateurs portugais en route vers le Brésil visitèrent brièvement l’île, laissant derrière eux des cochons sauvages qui allaient faire le bonheur des premiers colons britanniques. Ils nommèrent l’île Os Barbudos, qui signifie les barbus en portugais, peut-être en raison de l’apparence des figuiers dont elle était couverte.

Le capitaine Powell, premier navigateur britannique débarqué le 14 mai 1625, par hasard revient deux ans après avec 80 hommes pour l'occuper, le 17 février 1627, au nom de Sir William Courteen, un commerçant londonien fils de protestants wallons. Mais Courteen perd dès 1629 son titre au profit du James Hay, 1er comte de Carlisle (1580-1636), mandaté par le roi Charles 1er, qui nomme le gouverneur Henry Hawley.

Les planteurs essaiment après 1660 : Surinam, Sainte-Lucie, Jamaïque, Caroline, Montserrat

En 1660, à la restauration britannique, le roi Charles II créée la compagnie des aventuriers d'Afrique, pour l'importation des esclaves. En 1661 il donne des lettres patentes à la colonie qu'Anthony Rowse avait été chargé de fonder en 1650, avec 300 planteurs de Bridgetown et 2 000 esclaves, "Willoughbyland" le long des rivières de Surinam et Para, que le parlement puritain de Londres avait immédiatement jugée illégale.

Dès le début des années 1660, Londres importe pour 240 000 livres sterling de sucre contre 69 000 livres sterling de tabac, soit 4 fois plus. Le sucre représente 20 % des réexportations du pays (0,9 millions de sterling sur 4,5 millions) contre seulement 3% en 1640 (sur 3 millions de réexportations), selon Robin Blackburn.

En juin 1664, le gouverneur de la Barbade Francis Willoughby envoie 1 200 hommes s'emparer des possessions françaises de Sainte-Lucie. L'ex-gouverneur Thomas Modyford, planteur de sucre et resté très influent, débarque lui le 4 juin 1664 à la Jamaïque, avec 700 de ses esclaves et un mandat royal de gouverneur. L'île ne compte alors que 500 esclaves, volés sur des navires espagnols. Repère de pirates depuis 1655, elle reste leur domaine pendant encore une dizaine d'années. La canne à sucre n'y prend son essor que vers 1672 à la création de la Compagnie Royale d'Afrique.

Son fondateur, le duc d'York Jacques Stuart, cerveau du jacobitisme, tisse aussi son réseau en Amérique du Nord. Trois des plus riches planteurs de sucre de la Barbade, Sir John Yeamans, Sir John Colleton et le Colonel Benjamin Berringer partirent vers 1665 avec plusieurs centaines d'esclaves dans la Province de Caroline, pour acquérir des terres nouvelles à meilleur prix et fonder la ville de Charlestown, marquant ainsi le début de l'expansion vers le Sud des grandes plantations de tabac de la Virginie, gouvernée par un autre jacobite William Berkeley. Au Nord de celle-ci, le duc d'York rachète en 1664 la Nouvelle-Amsterdam aux Hollandais, après avoir offert en 1663 le territoire du New-Jersey à son fidèle lieutenant George de Carteret.

En 1669, c'est un autre militaire de la Barbade, l'irlandais William Stapleton, qui s'installe à l'île Niévès et Montserrat, où il implante des plantations de sucre et devient gouverneur. Cette stratégie d'essaimage des maîtres de la Barbade permet d'alléger la pression démographique et immobilière dans l'île, où les planteurs qui restent agrandissent leur territoire et importent de la main d'œuvre noire à plus grande échelle avec la création en 1672 de la Compagnie royale d'Afrique par le Duc d'York et futur roi, Jacques II.

À partir de 1679, 61 % des esclaves de la Barbade travaillent dans des plantations de plus de 102 travailleurs et certaines en ont en plus de 300. La Barbade restera leader de l’industrie sucrière jusqu’en 1700, année où la Jamaïque, plus grande, prend la première place avant d'être à son tour dépassée par Saint-Domingue en 1720. Dès 1685, sur les 18 000 tonnes de sucre produites par les îles Britanniques, 10 000 viennent de Barbade et 5 000 de Jamaïque.