Homme de Néandertal - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Paléopathologie

Les restes osseux de Néandertaliens, tant en Europe qu'en Asie occidentale, présentent parfois des anomalies qui renseignent sur les lésions organiques survenues de leur vivant et parfois responsables de leur décès. Ces anomalies peuvent être classées en quatre catégories principales :

Traumatologie

Les Néandertaliens semblent avoir souffert fréquemment de fractures, en particulier au niveau des côtes (Shanidar IV, « vieillard » de La Chapelle-aux-Saints), du fémur (La Ferrassie 1), du péroné (La Ferrassie 2 and Tabun 1), de la colonne vertébrale (Kébara 2) et du crâne (Shanidar I, Krapina, Šaľa 1). Ces fractures sont souvent ressoudées et ne montrent pas ou peu de signes d'infection, ce qui suggère que les individus étaient pris en charge au cours de leur période d'invalidité.

En relation avec des fractures, d'autres traces de traumatismes ont été signalés sur de nombreux squelettes de Néandertaliens. Ils semblent liés à des blessures perforantes, comme chez Shanidar III dont le poumon fut certainement perforé par une blessure entre les côtes 8 et 9. Il peut s'agir d'une attaque intentionnelle ou d'un accident de chasse, mais l'individu survécut à sa blessure durant quelques semaines avant d'être tué par la chute d'un bloc rocheux dans la grotte de Shanidar. D'autres traumatismes correspondent à des coups portés à la tête (Shanidar I et IV, Krapina), tous consolidés.

Pathologie articulaire

L'arthrite est particulièrement répandue chez les Néandertaliens les plus âgés. Elle concerne de façon spécifique les articulations comme les chevilles (Shanidar III), la colonne vertébrale et les hanches (« vieillard » de La Chapelle-aux-Saints), les bras (La Quina 5, Krapina, Feldhofer), les genoux, les doigts et les orteils. Le tout en relation étroite avec les maladies articulaires dégénératives (arthrose), qui peuvent aller de la dégénérescence normale, liée à l’usure, jusqu’à la restriction des mouvements, douloureuse et handicapante, et à la déformation. C’est ce qu’on observe à des degrés divers sur les squelettes de Shanidar (I-IV).

Pathologie dentaire

L'hypoplasie de l'émail dentaire est l'indicateur d'un stress survenu durant le développement des dents. Les striations et les cannelures de l'émail reflètent les périodes de pénurie alimentaire, les traumatismes ou les maladies. Une étude de 669 couronnes dentaires de Néandertaliens a montré des signes d'hypoplasie plus ou moins prononcés sur 75 % d'entre elles. Les carences alimentaires en étaient la cause principale, pouvant aller jusqu'à entraîner la perte des dents. Les dents appartenant aux squelettes les plus âgés présentaient toutes une hypoplasie, particulièrement nette chez le « vieillard » de La Chapelle-aux-Saints et l'individu 1 de La Ferrassie.

Pathologie infectieuse

On trouve occasionnellement sur des squelettes de Néandertaliens des lésions osseuses secondaires liées à une infection des tissus mous du voisinage. Shanidar I présente des traces manifestes de lésions dégénératives de même que La Ferrassie 1, où les lésions sur les deux fémurs, les tibias et les fibules indiquent une infection systémique ou peut-être un cancer.

Caractéristiques physiques

Squelette

Les Néandertaliens sont de corpulence souvent très massive et robuste : 90 kg et 1,65 m en moyenne pour les mâles et 70 kg et 1,55 m pour les femelles (des individus auraient atteint 1,90 m). L'ensemble de leur structure et leurs attaches musculaires laissent supposer une grande force physique.

Les Néandertaliens présentent quelques caractères archaïques, hérités de leur prédécesseur (caractères plésiomorphes), ainsi que des caractères évolués (caractères apomorphes). Les caractères évolués peuvent être partagés avec les Homo sapiens (caractères synapomorphes) ou bien être des caractères dérivés spécifiques (caractères autapomorphes). Seuls ces derniers permettent d'identifier l'espèce lors de l'examen d'un fossile.

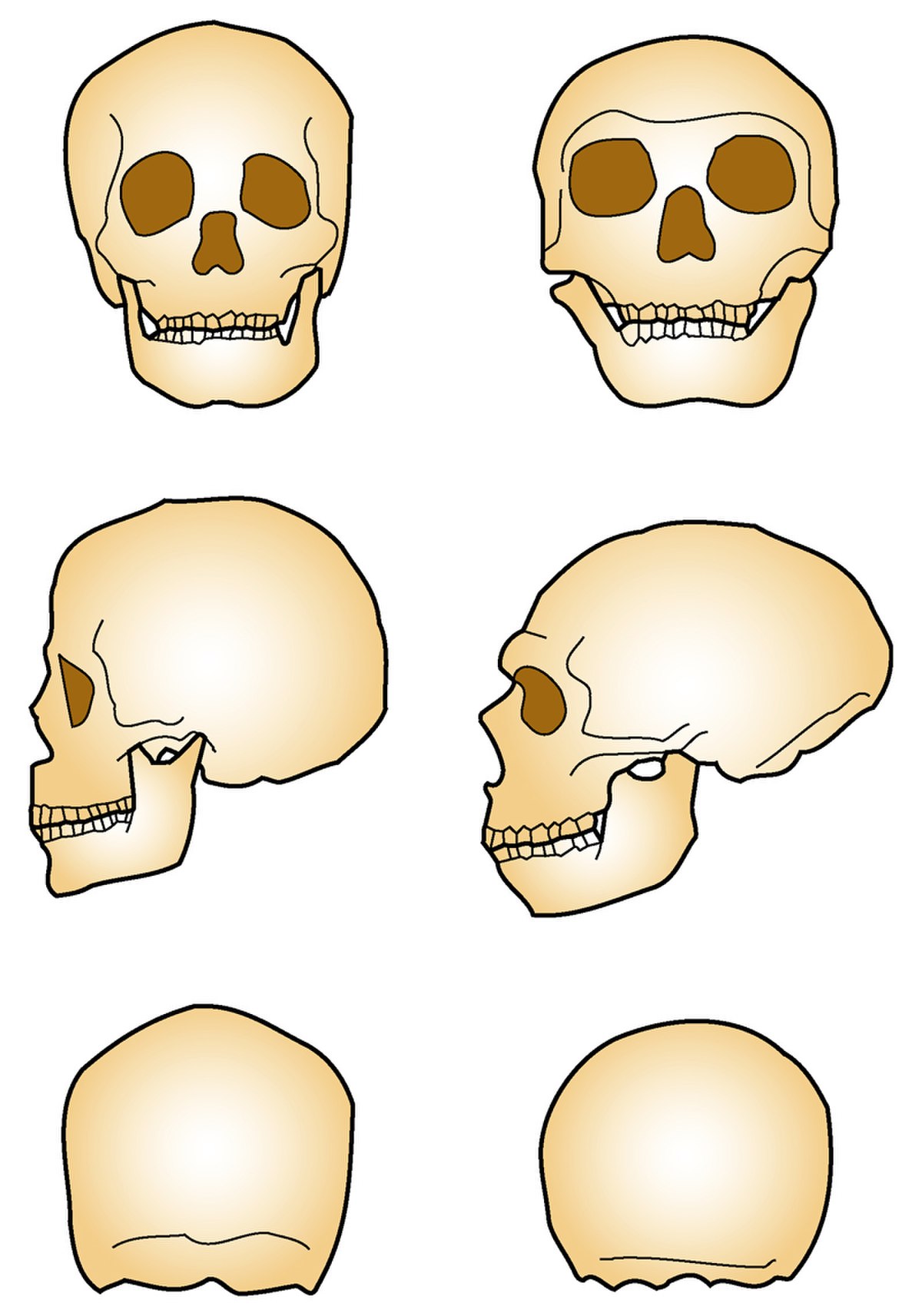

- Les caractères plésiomorphes des Néandertaliens sont :

- la présence d'un épaississement osseux au-dessus des orbites (dit bourrelet sus-orbitaire) ;

- un front fuyant ;

- l'absence de menton.

- Les caractères synapomorphes des Néandertaliens sont :

- un cerveau volumineux (leur capacité crânienne moyenne est légèrement supérieure (1 500 cm³) à celle de l'humain moderne) ;

- des molaires de dimensions réduites, comme chez Homo sapiens.

- Les caractères autapomorphes des Néandertaliens sont :

- une face allongée, de forme particulière ;

- des orbites hautes et arrondies ;

- une vaste cavité nasale ;

- une arcade dentaire et un nez avancés ;

- des pommettes en retrait ;

- le trou auditif externe est ovalaire et se place dans le prolongement de la racine de l'arcade zygomatique (en dessous chez Homo sapiens). Il est fermé par un tympanal à deux versants.

- la présence d'un espace séparant les dents du fond de la branche montante de la mandibule, dit « espace rétro-molaire » ;

- un crâne au profil circulaire en vue postérieure (alors que le crâne de tous les autres Hominidés présente un profil pentagonal) ;

- un os occipital formant une sorte de chignon et présentant une fosse en son centre, dite fosse sus-iniaque.

Les traits spécifiques aux Néandertaliens ont souvent été présentés comme des adaptations au froid. Cela est vrai en partie et les membres courts et robustes des Néandertaliens trouvent des analogues modernes dans les populations vivant dans les régions proches du pôle. Mais le climat ne suffit pas à expliquer cette évolution et des facteurs écologiques tels que l'isolation de la population et le faible brassage génétique liés aux avancées glaciaires ont également dû intervenir.

Pigmentation et couleur des cheveux

La rousseur des Néandertaliens a été évoquée à la suite de différentes études mais il semble s'agir de sur-interprétations de résultats scientifiques de la part des médias. Chez les humains, la rousseur est liée à une mutation du gène MC1R (melanocortin-1 receptor) qui régule la production de mélanine. En 2000, une étude a montré que cette mutation pouvait exister depuis 100 000 ans. Certains en ont conclu qu'elle pouvait être apparue chez les Néandertaliens qui l'auraient transmise aux hommes modernes, ce que nuancent les auteurs.

En octobre 2007, un article de la revue Science présente les résultats d'une étude portant sur l'extraction d'ADN fossile de deux spécimens néandertaliens, l'un découvert en Italie (Monti Lessini), l'autre en Espagne (El Sidrón 1252). Les auteurs ont amplifié et séquencé un fragment du gène MC1R et ont mis en évidence chez les deux individus une mutation inconnue chez l'homme moderne. Toutefois, il est impossible de déterminer si cette mutation était présente sur les deux allèles et donc si elle affectait le phénotype des individus en question. Pour les auteurs, la présence de ces mutations permet d'estimer qu'un pour cent environ des Néandertaliens avaient une pigmentation réduite se traduisant par une peau claire et des cheveux roux. Alors que cette proportion est très limitée, certains médias ont rapporté que les Néandertaliens étaient roux.