Homo rhodesiensis - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| Homo rhodesiensis | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||

| Classification | |||||||||

| Règne | Animalia | ||||||||

| Embranchement | Chordata | ||||||||

| Sous-embr. | Vertebrata | ||||||||

| Classe | Mammalia | ||||||||

| Ordre | Primates | ||||||||

| Famille | Hominidae | ||||||||

| Sous-famille | Homininae | ||||||||

| Genre | Homo | ||||||||

| Nom binominal | |||||||||

| Homo rhodesiensis Woodward 1921 | |||||||||

| | |||||||||

Homo rhodesiensis est le nom d’un hominidé bipède. Il serait l’ancêtre de l’Homo sapiens, et descendant de l'Homo antecessor. Il a été décrit à partir d'un crâne qu’un mineur suisse, Tom Zwiglaar, a découvert en 1921 dans une mine de fer et de zinc de Rhodésie du Nord, à Broken Hill, (maintenant Kabwe en Zambie). Outre le crâne, on a trouvé aussi la mâchoire supérieure d'un autre individu, ainsi qu’un sacrum, un tibia et deux fragments de fémur. Au moment de la découverte, on a parlé d’« Homme de Rhodésie », mais maintenant on dit aussi « Homme de Broken Hill » ou « Homme de Kabwe ».

Morphologie

La relation des os entre eux n’est pas établie avec certitude, mais le tibia et les fossiles de fémur sont généralement associés au crâne. On assigne à l’homme de Rhodésie un âge situé entre 125 000 et 300 000 ans BP. Certaines études ont donné autrefois des âges faux pour le crâne, de 1,75 millions à 2,5 millions d'années. La capacité crânienne de l’Homme de Broken Hill a été évaluée à 1 300 cm³, ce qui s’accorde bien avec la datation plus récente et rend difficile la mise en relation avec des crânes plus anciens. Il est impossible de le faire remonter à 1,75 voire à 2,5 millions d'années.

Le crâne présente un visage large, semblable à celui d’Homo neanderthalensis (c'est-à-dire un grand nez et des arcades sourcilières imposantes), mais avec un crâne intermédiaire entre celui d’Homo sapiens et d’Homo neanderthalensis. Selon l’opinion la plus récente des experts, l'Homme de Rhodésie appartiendrait au groupe d'Homo heidelbergensis quoiqu'on ait aussi proposé d'autres appellations comme « Homo sapiens archaïque » et « Homo sapiens rhodesiensis ». Pour Tim White, il est probable que Homo rhodesiensis soit l'ancêtre de Homo sapiens idaltu (Herto), qui serait lui-même à l'origine d'Homo sapiens sapiens. Jusqu'ici, aucune parenté directe de l'espèce n'a pu être déterminée.

Relations et questions en suspens

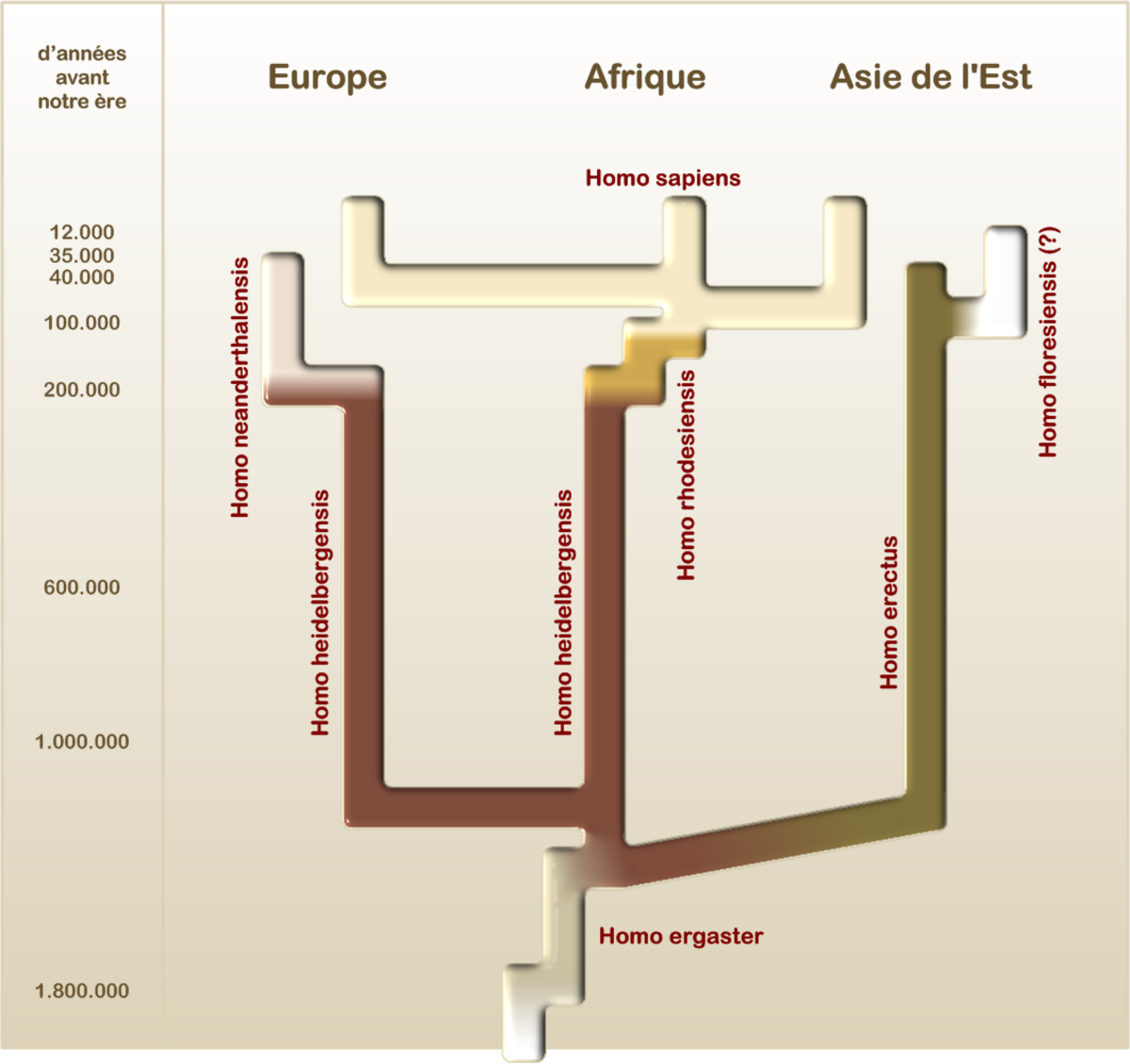

Homo rhodesiensis conserve morphologiquement certaines caractéristiques archaïques communes à Homo erectus, Homo ergaster et Homo antecessor ; il en a d'autres qui ont permis de le mettre en relation avec Homo heidelbergensis et Homo neanderthalensis, mais de plus il présente des caractéristiques qui nous conduisent à Homo sapiens. De telles caractéristiques intermédiaires l'ont fait comparer à l'Homme de Petralona.

Philipp Rightmire (1998) considère que les fossiles africains du Pléistocène moyen doivent être inclus dans l'espèce Homo heidelbergensis, dont descendraient donc aussi bien les Néandertaliens que H. sapiens. Pour sa part, le paléoanthropologue français Jean-Jacques Hublin (2001), a supposé que Homo rhodesiensis appartiendrait à une espèce précurseure de l'Homme de Néandertal, qui n'a rien à voir dans la phylogenèse de H. sapiens. Mais, selon Tim White (2003), il est très probable que H. rhodesiensis soit antérieur à Homo sapiens idaltu.

Manzi (2004) considère lui aussi qu'identifier comme une seule espèce Homo erectus et Homo sapiens entraînerait une simplification excessive et obscurcirait la présence décisive de lignages séparés à des échelles macro-régionales. Depuis des années des scientifiques comme Koenigswald (1971) avaient proposé de classer les découvertes d'Europe et d'Afrique respectivement dans une lignée pré-néandertalienne et une lignée pré-sapiens. L'étude des haplogroupes humains de l'ADN mitochondrial et du chromosome Y a prouvé que tous les humains actuels proviennent de l'Afrique. Par conséquent, malgré les ressemblances, les fossiles africains du Pléistocène moyen appartiennent à une ligne évolutive propre et forment un groupe séparé de la lignée évolutive européenne. Pour désigner ces populations africaines par rapport à la lignée de H. sapiens on devrait alors employer la dénomination de Homo rhodesiensis pour signaler une espèce différenciée (Arsuaga et al., 1999; Bermúdez de Castro et al., 2003).