Modèle standard de la cosmologie - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| Chronologie du Modèle standard de la cosmologie |

|

| Disciplines concernées |

Le modèle standard de la cosmologie est le nom donné au modèle cosmologique qui décrit à l'heure actuelle (2010) de la façon la plus satisfaisante les grandes étapes de l'histoire de l'univers observable ainsi que son contenu actuel telles qu'ils sont révélés par les observations astronomiques. Le terme de « modèle standard de la cosmologie » est inspiré du modèle standard en physique des particules. Tout comme ce dernier il possède la caractéristique de permettre une description soigneuse et détaillée de l'univers, mais n'explique cependant pas la nature de certains constituants de l'univers, ni leur abondance relative.

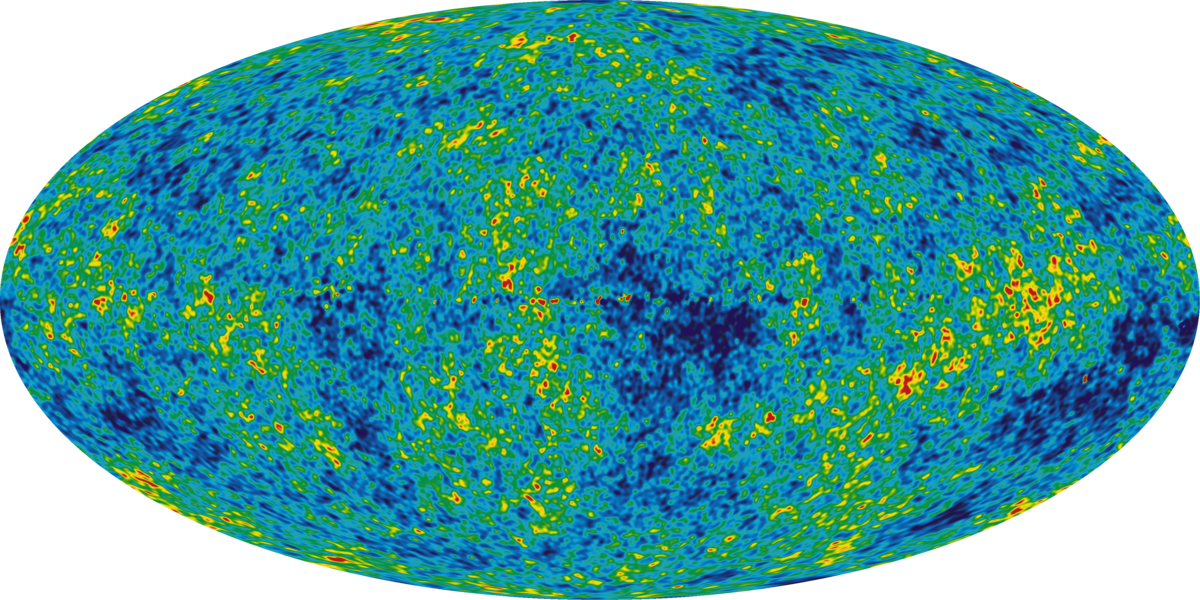

Le terme de modèle standard de la cosmologie a émergé vers l'an 2000, à la suite de l'arrivée d'une quantité importante d'observations astronomiques en rapport avec la cosmologie, en particulier les nouveaux catalogues de galaxies comme SDSS et 2dFGRS, l'observation de plus en plus détaillée des anisotropies du fond diffus cosmologique avec les expériences BOOMERanG et Archeops, puis le satellite WMAP, ainsi que l'observation des supernovae lointaines et celle des effets de cisaillement gravitationnel.

Le modèle standard de la cosmologie illustre le fait que la cosmologie moderne est entrée dans une ère dite de « précision », où une somme importante de données permet une confrontation très contraignante entre modèles cosmologiques et observations.

Position du problème : qu'est-ce qu'un modèle cosmologique réaliste ?

Les deux principales caractéristiques de l'univers observable sont que celui-ci est homogène et isotrope à grande échelle, et qu'il est en expansion. Le but de la cosmologie est donc de proposer un modèle décrivant un tel univers, et expliquant les structures qui s'y sont formées. En pratique, la dynamique de l'expansion de l'univers est régie par la relativité générale, ou éventuellement une autre théorie relativiste de la gravitation. Celle-ci prédit que si l'univers est, comme on l'observe, homogène et isotrope, alors celui-ci possède en général une dynamique (il est soit en expansion, soit en contraction). L'expansion observée de l'univers indique que celui-ci était plus dense et plus chaud par le passé. Un certain nombre d'indications, notamment l'abondance des éléments légers (issus de la nucléosynthèse primordiale), indique que cette phase chaude a atteint au moins une température de 1 milliard de degrés : c'est le Big Bang.

L'univers actuel comporte un grand nombre de structures comme les étoiles, les galaxies, les amas de galaxies et les super amas : à grande échelle, il est homogène, mais est plutôt irrégulier à petite échelle. L'observation de l'univers 380 000 ans après le Big Bang, par l'intermédiaire du fond diffus cosmologique montre par contre que l'univers était à cette époque bien plus homogène qu'il ne l'est aujourd'hui. Le mécanisme d'instabilité de Jeans permet d'expliquer que les objets astrophysiques puissent éventuellement se former à partir d'une répartition de matière initialement peu inhomogène, l'effet attractif de la gravité ayant tendance à aider des régions plus denses que leur environnement à attirer la matière voisine. C'est donc progressivement que les grandes structures de l'univers se sont formées. Les détails de ce processus de formation des grandes structures dépend par contre de nombreux paramètres, en particulier les propriétés des formes de matière qui emplissent l'univers.

L'objectif d'un modèle cosmologique réaliste est donc de proposer un scénario qui permette de rendre de compte le plus précisément possible de l'ensemble des observations. L'on distingue essentiellement deux étapes :

- Celle qui relève de la cosmologie primordiale qui doit expliquer :

- comment pendant le Big Bang l'univers a pu se trouver dans l'état très homogène que l'on observe par le fond diffus cosmologique,

- pourquoi à cette époque de petites irrégularités existaient déjà,

- comment les différentes formes de matière que nous connaissons (matière baryonique (c'est-à-dire les atomes), neutrinos, photons) ont pu être issus du Big Bang ;

- Celle qui relève plus de la cosmologie observationnelle, qui doit expliquer :

- la répartition actuelle des galaxies, amas de galaxies et super amas révélée par les catalogues de galaxies,

- les propriétés physiques de ceux-ci (taille, masse, température, etc),

- l'évolution de leur répartition que l'on observe en comparant la répartition actuelle de ces objets à celle qu'ils avaient par le passé en observant les époques plus anciennes de l'histoire de l'univers.