Mouette tridactyle - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

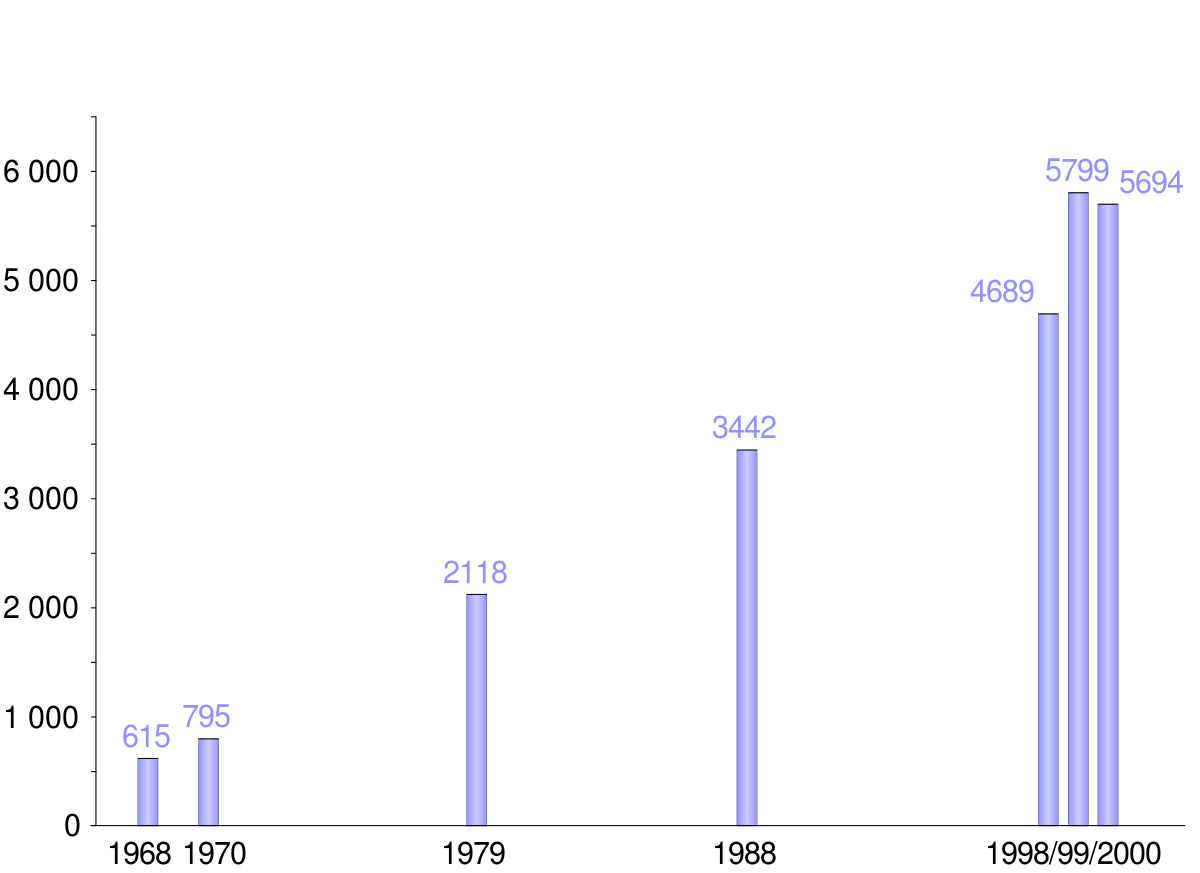

Population

Évolution des populations

La population mondiale de mouettes tridactyle était, en 2009, estimée à 17 ou 18 millions d'individus par BirdLife International, mais bien que d'autres auteurs l'estiment à 5 ou 7 millions de couples seulement, elle reste dans tous les cas un des oiseaux de mer les plus abondants de l'hémisphère Nord.

Pendant presque tout le XXe siècle (surtout jusqu'aux années 1970), la population européenne a beaucoup progressé. L'unique colonie allemande (Heligoland, où la ré-installation de l'espèce se produit en 1938) comptait 8 couples en 1952, 44 en 1956, 390 en 1971, 1 659 en 1979, 2 650 en 1981 et 4 400 à 5 600 en 1991. Environ 470 000 couples se reproduisaient en 1969 et 1970 en Grande-Bretagne (dont 370 000 en Écosse) et 543 000 en 1991.

Mais les populations européennes accusent une régression depuis les années 1990, notamment en Norvège, au Groenland, au Royaume-Uni. BirdLife International estimait cependant en l'an 2000 que cette population comptait encore de 2 à 3 millions de couples, et la classait dans la catégorie « sécurisée ».

Les plus grandes colonies européennes se situent en Islande (631 000 couples), en Norvège (300 000 à 600 000 couples) et sur le Svalbard (265 000 à 275 000 couples.

Longévité et taux de survie

Bien que cette espèce soit supposée vivre une dizaine d'années, le record européen de longévité est de 28,5 ans pour un individu bagué retrouvé mort à cause d'un mazoutage.

Pour une raison encore non déterminée en 2004, le taux de survie des mouettes tridactyles adultes est beaucoup plus faible pour les populations européennes que pour celles de l'Alaska (80 % contre 93 %).

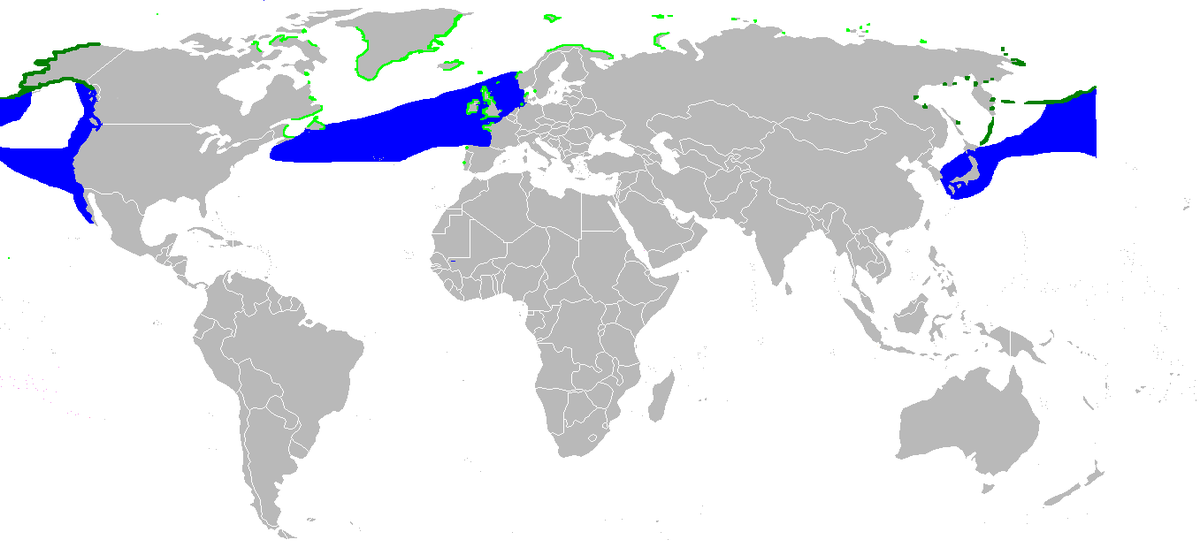

Répartition et habitat

Cette espèce niche sur les falaises côtières hautes et escarpées aux corniches étroites. Le nid peut parfois être installé sur un glacier ou un banc de neige s'ils recouvrent un site traditionnel de nidification, mais aussi sur des bâtiments publics, des quais, voire sur des zones plates rocheuses ou sableuses, parfois jusqu'à 20 km à l'intérieur des terres.

Lors de la mue, les individus fréquentent davantage les plages de sable, s'il en existe. Le reste de l'année, ils vivent en haute mer, généralement assez loin des côtes, dans les océans Atlantique et Pacifique, au niveau des zones tempérées ou tempérées froides de l'hémisphère Nord.

Les colonies reproductrices de la mouette tridactyle ont une distribution circumpolaire : elle niche sur les rivages des océans Arctique, Atlantique et Pacifique, entre le 40e degré de latitude nord (Portugal) jusqu'à des contrées quasi polaires, légèrement au dessus du 80e degré de latitude nord (archipel François-Joseph, Svalbard). Des individus erratiques ont cependant été signalés beaucoup plus au sud, notamment au niveau des îles du Cap-vert.

Ainsi, la mouette tridactyle se reproduit en Eurasie de la péninsule Ibérique (depuis 1975 seulement) jusqu'à la Sibérie : on la trouve en Allemagne (une seule colonie dans l'archipel d'Heligoland), au Danemark, en France, en Grande-Bretagne, en Irlande, en Islande, en Norvège et en Russie. Ses sites de nidification incluent aussi le Canada, le nord du Labrador, Terre-Neuve et le Groenland.

Dès la fin de la nidification, à partir de juillet ou août, les mouettes tridactyles commencent à se disperser. Elles se réunissent alors souvent sur des plages pour muer, en groupes nombreux, puis s'éloignent des côtes et gagnent la haute mer. Elles semblent suivre alors les bancs de harengs et de maquereaux, mais aussi les bateaux de pêche et les paquebots. Elles peuvent se concentrer en grand nombre dans les zones d'upwelling ou au niveau de bancs de poissons particulièrement riches. Elles retournent vers les sites de nidification parfois aussi tôt que le mois de janvier, ou plus tard si les conditions climatiques ne sont pas assez clémentes.