Phyllomedusa sauvagii - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| Phyllomedusa sauvagii | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||

| Classification | |||||||||

| Règne | Animalia | ||||||||

| Embranchement | Chordata | ||||||||

| Sous-embr. | Vertebrata | ||||||||

| Classe | Amphibia | ||||||||

| Sous-classe | Lissamphibia | ||||||||

| Super-ordre | Salientia | ||||||||

| Ordre | Anura | ||||||||

| Sous-ordre | Neobatrachia | ||||||||

| Famille | Hylidae | ||||||||

| Sous-famille | Phyllomedusinae | ||||||||

| Genre | Phyllomedusa | ||||||||

| Nom binominal | |||||||||

| Phyllomedusa sauvagii Boulenger, 1882 | |||||||||

| Synonymes | |||||||||

| |||||||||

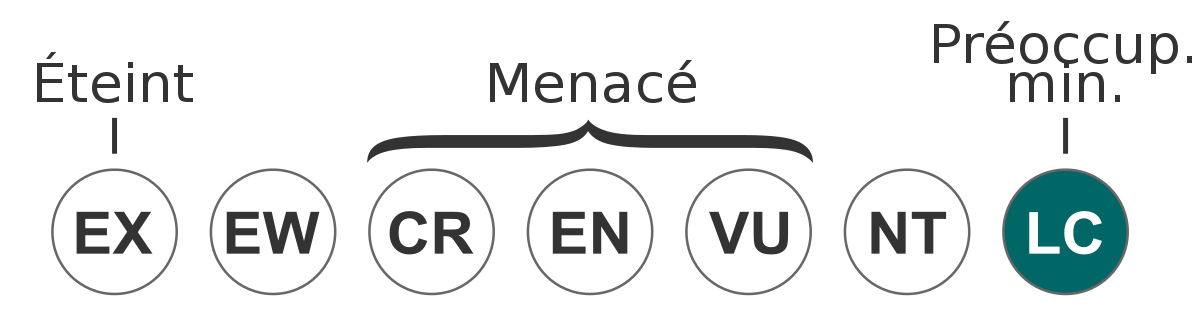

| Statut de conservation IUCN : | |||||||||

| | |||||||||

| | |||||||||

Phyllomedusa sauvagii est une espèce d'amphibiens de la famille des Hylidae.

Distribution

Cette grosse rainette se rencontre dans le Gran Chaco au sud-est de la Bolivie, dans la plus grande partie du Paraguay, au Mato Grosso do Sul au Brésil et au nord de l'Argentine.

Description

La couleur est verte, avec une ligne latérale blanche. P. sauvagii arbore aussi des taches blanches sur le ventre. Le museau est court, presque écrasé. La taille peut atteindre une bonne dizaine de cm. Les doigts sont longs et munis de ventouses pour grimper.

Habitat

Elle vit essentiellement dans les forêts tempérées chaudes relativement sèches de cette région, ou la température peut atteindre 35°. Ce n'est donc pas un animal de l'Amazonie, et il n'apprécie pas une atmosphère trop humide.

Dans le milieu naturel, on rencontre ces rainettes dans les arbres et les buissons. Elles descendent à terre ou dans l'eau surtout la nuit, pour se nourrir de petits animaux, essentiellement des insectes et des invertébrés.

Reproduction

Dans la nature, la reproduction est déclenchée par une augmentation des pluies, à partir d'octobre.

Il faut également une forte augmentation des nourrissages, afin de permettre la maturation des masses ovariennes des femelles. De fait, les femelles sont normalement plus grosses que les mâles. À la saison des amours, ceux-ci développent un gros point noir sur la face intérieure du pouce.

Après un amplexus (le mâle monte sur la femelle pour l'accouplement), la femelle va pondre une masse d'œufs gélatineux sur une feuille (souvent roulée en cornet par l'animal pour protéger les œufs contre la dessiccation), au-dessus de l'eau.

Quand les têtards éclosent, ils tombent directement dans l'eau.

Après résorption définitive du vitellus, les têtards se mettent à manger abondamment. La transformation en grenouillette se fait en quelques semaines.

Particularité adaptative

Cette aptitude à la vie dans des milieux relativement secs a été poussée assez loin, puisqu'en cas de sécheresse, P. sauvagii (qu'on trouve aussi sous le nom de P. sauvagei) peut se couvrir d'une sécrétion de la peau ressemblant à de la cire, sécrétion qui réduit fortement la perte d'humidité à travers la peau. Cette sécrétion est étalée sur la peau par l'animal lui-même, avec ses 4 pattes. L'animal peut aussi réduire fortement ses pertes de liquide par voie urinaire, en sécrétant une urine semi-solide.

Cette caractéristique explique le surnom anglophone de P. sauvagii : waxy frog (grenouille de cire). À noter que les Phylloméduses, en général, sont appelées "monkey frog" (grenouilles singes) par les anglophones, et qu'on trouve donc aussi notre grenouille sous le nom de "waxy monkey frog" ou "waxy monkey tree frog".

Comme la plupart des Hylidae, P. sauvagii est nocturne.

Ce sont des animaux d'apparence calme, relativement lents par rapport à d'autres grenouilles.