Stéroïde - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

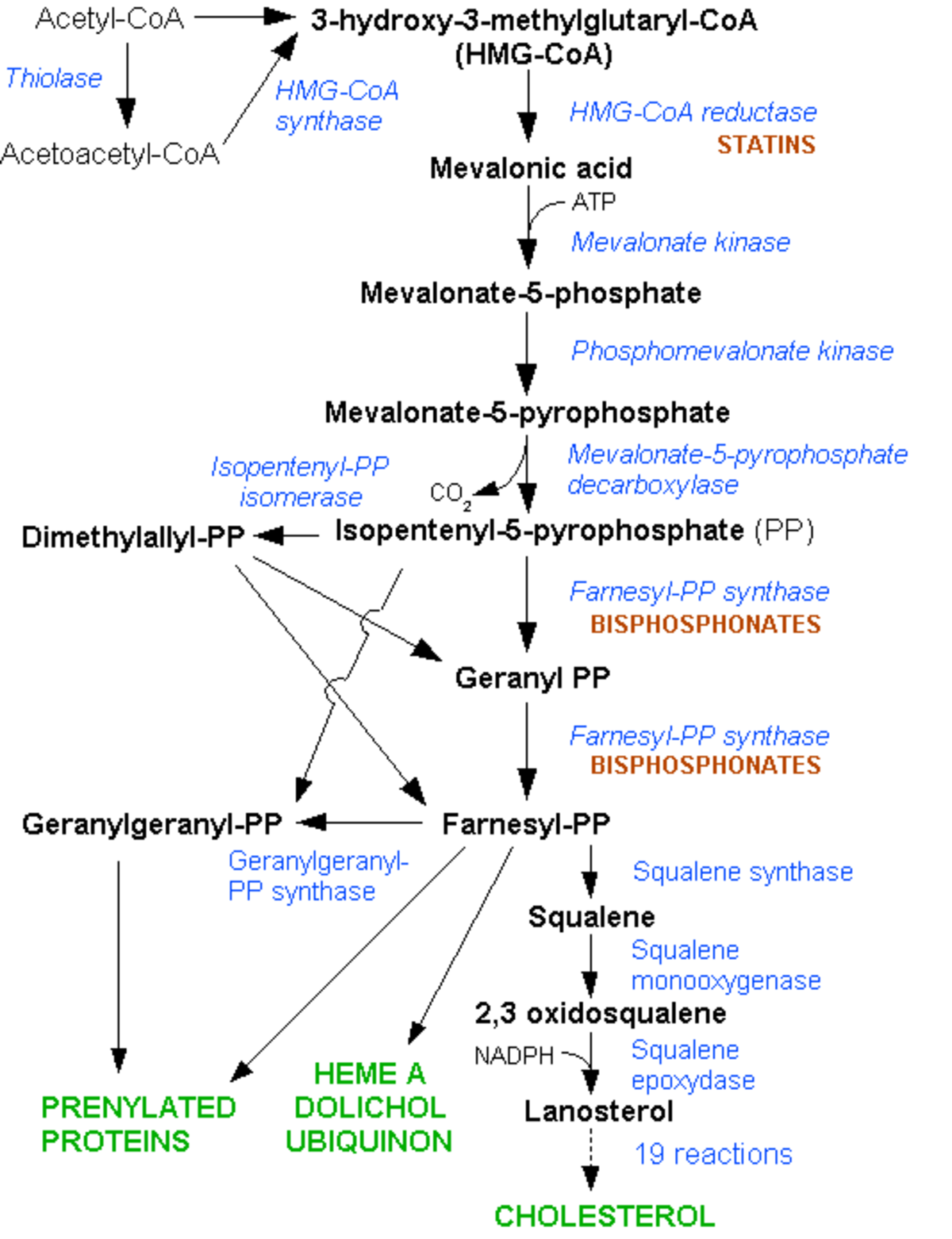

Synthèse des stéroïdes

Un exemple bien connu de stérol est le cholestérol, mais il en existe plus d'une centaine, identifiés quasi-exclusivement chez les animaux, les végétaux et les champignons. La synthèse du cholestérol se fait principalement par la voie de l'hydroxyméthyl-coenzyme-A-réductase (HMG-CoA-réductase). Cette voie permet la synthèse de squalène et de lanostérol desquels dérivent de nombreux autres stérols. Le squalène est un lipide isoprénoïde de la classe des prénols. Les voies de synthèse des stérols et des prénols sont donc en partie communes.

En fait, il semble que les voies métaboliques de synthèse des stérols ne soient présentes que chez les eucaryotes. Cependant, il a été montré que la protéobactérie Methylococcus capsulatus et le planctomycète Gemmata obscuriglobus possédaient des enzymes homologues à la squalène-monoxygénase et à l'oxydosqualène-cyclase, deux enzymes requises initialement pour la synthèse des stérols à partir du squalène. Par ailleurs, la présence de lanostérol a été mise en évidence chez les bactéries Methylococcus capsulatus et Methylosphaera hansonii. Cela pourrait s'expliquer par un transfert latéral de gène entre un ancêtre de ces bactéries et des cellules eucaryotes ou par un phénomène d'endosymbiose.

Intérêt dans la répression des fraudes

L'analyse de la partie insaponifiable d'une matière grasse permet de connaître son origine. [Insaponifiables = Pigments + Stérols + Tocophérols.]

Si l'analyse donne les résultat suivants concernant la teneur en stérols :

- à plus de 90 %, les stérols sont du cholestérol. Ceci implique que la matière grasse est d'origine animale.

- inférieure à 6 % : ceci implique que la matière grasse est d'origine végétale.

- Entre les deux teneurs, on en déduit que c'est un mélange.

Certains stérols caractérisent leur origine :

Huile d'olive : le rapport (B cytostérols/[campestérols + stigmastérol])

- = 20, c'est une huile d'olive vierge;

- = 16, c'est une huile d'olive raffinée ;

- < 16, il y a fraude.

Huile extraite des végétaux de la famille des Brassicaceae caractérisée par la présence de brassicastérol (exemple : huile de colza).