Théorie astronomique des paléoclimats - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Éléments historiques

Comme de nombreux paradigmes des sciences de la Terre, la théorie astronomique des paléoclimats a d'abord soulevé une vive opposition. Les considérations sur un forçage du climat par des déterminants orbitaux ont été synthétisées lorsqu'une nouvelle discipline de la stratigraphie, la cyclostratigraphie, s'est organisée autour de méthodes analytiques adaptées à ce genre de problème.

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, puis dans la première du XXe siècle, l'étude de l'alternance entre périodes glaciaires et interglaciaires dans les temps quaternaires conduit à considérer le climat général de la Terre comme son déterminant principal. L'idée que le climat terrestre puisse lui-même être influencé à son tour par des paramètres astronomiques cycliques a toutefois mis longtemps à s'imposer, car cette idée n'allait pas de soi. Pourtant, le « forçage astronomique » est une hypothèse proposée dès le milieu du XIXe siècle par James Croll : le climatologue écossais établit une corrélation entre excentricité, précession, obliquité et climat au moyen d'un phénomène de rétroaction positive. Elle concerne essentiellement l'efficacité de l'albédo : lorsque la quantité d'énergie reçue par les hautes latitudes nord diminue en hiver, le développement de l'inlandsis favorise la réflexion énergétique. De ce fait, le climat général se refroidit, ce qui maintient une dynamique glaciaire positive et une tendance à la glaciation. Pour autant, le grand rôle attribué à la précession devait faire échouer cette théorie, car il fut impossible de la faire concorder avec les faits : les périodes de glaciation auraient été trop longues et asynchrones entre les deux hémisphères. En 1895, Gilbert attribue à la précession climatique les alternances marno-calcaires de Green River (Colorado, USA) du Crétacé supérieur, mais ne rencontre pas plus de succès académique.

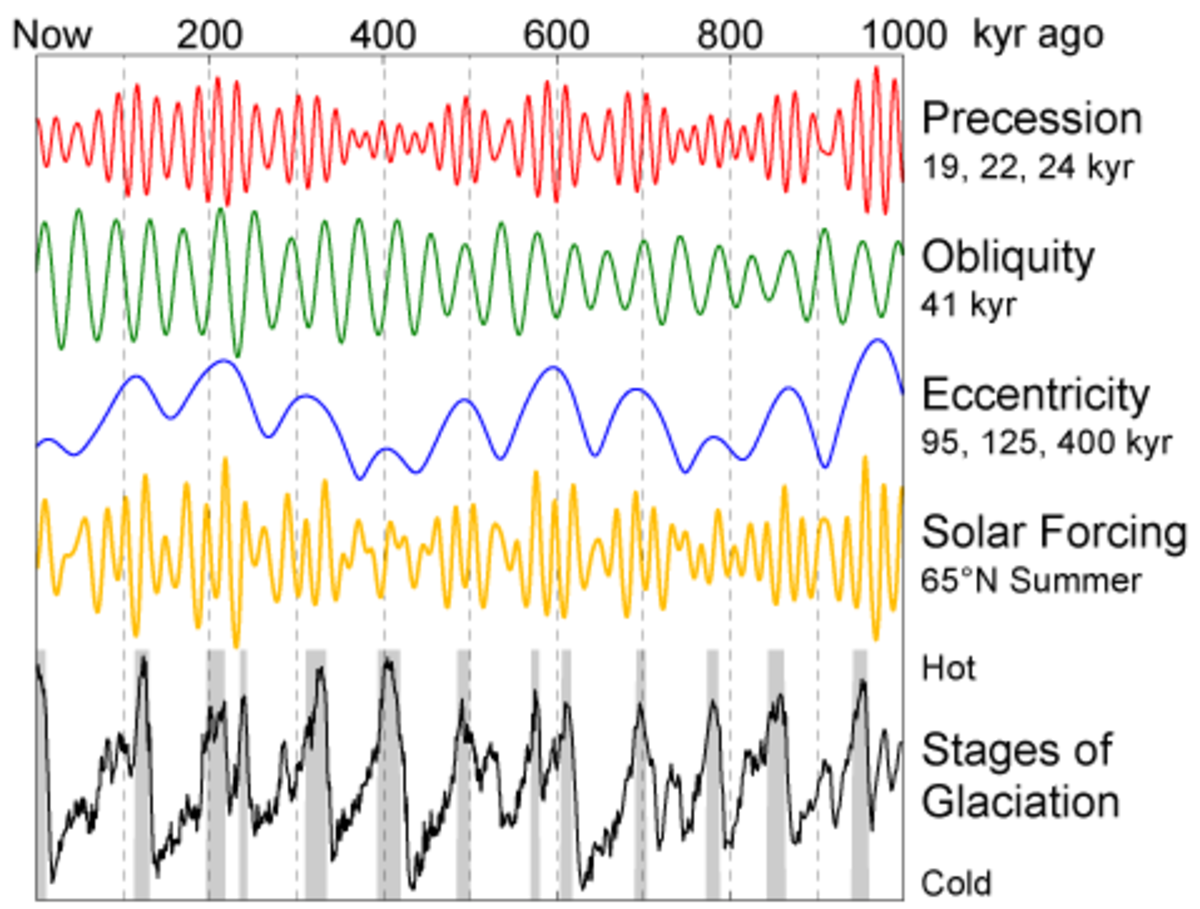

Par le rejet de la théorie de Croll, c'est aussi l'idée d'un forçage climatique sur les séries sédimentaires qui est abandonnée. C'est seulement dans les années 1940 qu'un modèle climatique complet, faisant intervenir des paramètres astronomiques, est à nouveau proposé. Il est l'œuvre du géophysicien serbe Milutin Milankovitch, qui s'appuie sur les idées de Brückner, Köppen et Wegener. Si le principe reste le même, contrairement au modèle de Croll, ce sont les étés qui jouent le rôle prédominant : frais, ils favorisent l'accumulation annuelle de neige aux latitudes nord. Il y a donc une rétroaction différée. Milankovitch réalise notamment le calcul d'une courbe d'insolation estivale, mais des lacunes dans les modèles astronomiques et l'imprécision de l'échelle des temps géologiques ne permettent pas alors de confirmer ou d'infirmer ses résultats de façon précise.

Afin de mettre en évidence les interactions entre périodicités orbitales, variations climatiques et cyclicités dans les dépôts sédimentaires — les trois paramètres essentiels en cyclostratigraphie — un signal devait être dégagé de la lithologie étudiée. De plus, ce signal devait pouvoir donner accès à une résolution importante en temps, faute de quoi les cycles climatiques ne pourraient être mis en évidence. La cyclostratigraphie repose de fait sur l'échantillonnage d'indicateurs paléoclimatiques dits « de haute résolution » : le premier objectif expérimental consiste en la vérification d'une corrélation précise et généralisée entre des cycles astronomiques connus, dits « de Milankovitch », et les éventuels cycles observés dans les enregistrements sédimentaires. L'examen de cette corrélation se réalise au moyen de techniques diverses (détection physique par sondes et/ou analyse géochimiques précises, puis traitement des données par analyse spectrale). On comprend alors pourquoi l'idée d'un forçage astronomique du climat fut d'abord rejetée pour être finalement acceptée plus d'un siècle plus tard, dans les années 1970, lorsque les techniques et les modèles nécessaires étaient disponibles.