Acide acétique - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Description

Il est naturellement présent dans le vinaigre, il lui donne son goût acide et son odeur piquante.

C'est un antiseptique et un désinfectant.

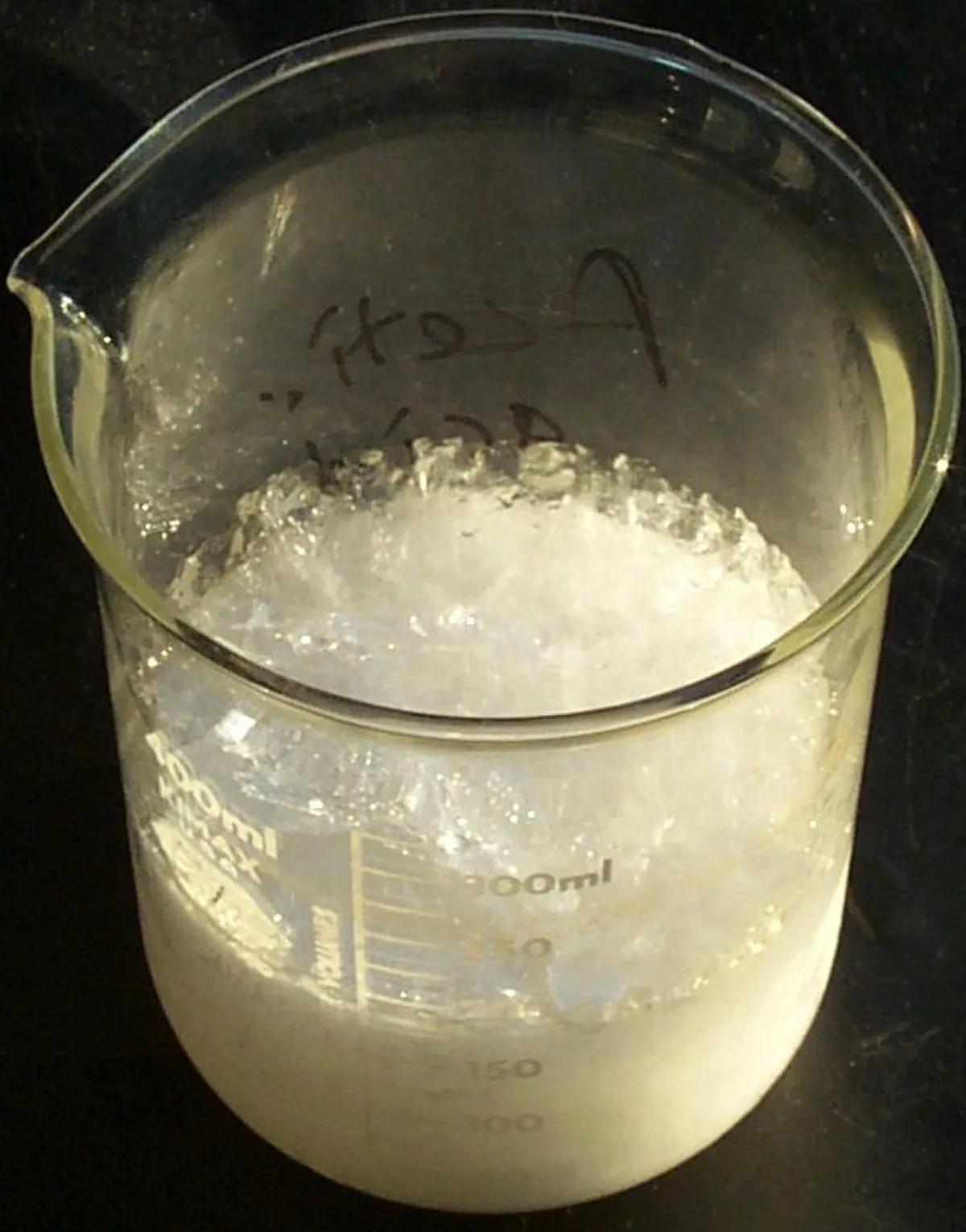

L'acide acétique pur est un liquide très faiblement conducteur, incolore, inflammable et hygroscopique. L'acide acétique pur est aussi connu sous le nom d'.

L'acide acétique est corrosif et ses vapeurs sont irritantes pour le nez et les yeux. Il doit être manipulé avec soin. Quoi qu'il n'ait pas été jugé cancérigène ou dangereux pour l'environnement, il peut causer des brûlures ainsi que des dommages permanents à la bouche, au nez, à la gorge et aux poumons.

Son acidité vient de sa capacité à perdre le proton de sa fonction carboxylique, le transformant ainsi en ion acétate CH3COO-. C'est un acide faible.

C'est un des plus simples des acides carboxyliques. C'est un réactif très utilisé dans l'industrie, notamment comme additif alimentaire, en photographie, dans la fabrication de plastiques tel que le polyéthylène téréphtalate (PET) ou l'acétate de cellulose, utile à la production d'acétate de vinyle (peintures, adhésifs) et de solvants organiques.

Dans le corps humain, l'acide acétique est produit en outre par la consommation d'alcool : l'éthanol est converti en acétaldéhyde qui est alors converti en acide acétique sous l'influence de l'enzyme acétaldéhyde déshydrogénase et ensuite en acetyl-coA par la ligase acétate-CoA.

La demande mondiale d’acide acétique est d’environ 6,5 millions de tonnes par an (Mt/a). Industriellement, il est produit par l'oxydation en phase liquide du n-butane, ou il est récupéré dans la production d'acétate de cellulose ou d'alcool polyvinylique.

Il est également utilisé comme additif dans les produits dérivés du tabac (arôme).

Histoire

Le vinaigre est aussi vieux que la civilisation elle-même, peut-être plus. Les bactéries qui produisent l’acide acétique, dont la première a été découverte par Louis Pasteur, sont présentes partout dans le monde, et toute culture pratiquant le brassage de la bière ou du vin a inévitablement découvert le vinaigre, résultat naturel de l'évolution de ces boissons alcoolisées laissées à l’air libre.

L’usage de l’acide acétique en chimie remonte à l’antiquité. Au IIIe siècle av. J.-C., le philosophe grec Théophraste décrit comment le vinaigre agit sur le métal et produit ainsi des pigments utiles pour l’art, incluant le plomb blanc (carbonate de plomb) et vert-de-gris, un mélange vert de sels de cuivre incluant l’acétate de cuivre II (tous produits toxiques). Les anciens romains faisaient bouillir le « vin aigre » dans des récipients de plomb pour produire un sirop très sucré appelé « sapa ». Le sapa était riche en acétate de plomb, une substance sucrée appelée sucre de plomb ou sucre de Saturne, et qui provoqua de nombreux empoisonnements au plomb dans l’aristocratie romaine. L’alchimiste perse Jabir Ibn Hayyan (Geber) concentra l’acide acétique à partir du vinaigre par distillation.

Durant la Renaissance, l’acide acétique « glacial » était préparé par distillation sèche d’acétates de métal. Au XVIe siècle, l’alchimiste allemand Andreas Libavius en décrivit la procédure, et compara l’acide pur ainsi produit au vinaigre. La présence d’eau dans le vinaigre a tant d’influence sur les propriétés de l’acide acétique que pendant des siècles de nombreux chimistes ont cru que l’acide acétique glacial et l’acide présent dans le vinaigre étaient deux substances différentes. C’est le chimiste français Pierre Auguste Adet qui prouva qu’ils étaient le même composé chimique.

En 1847, le chimiste allemand Hermann Kolbe synthétisa l’acide acétique à partir de matières inorganiques pour la première fois. La séquence de cette réaction consistait en la chloration de disulfure de carbone en tétrachlorométhane, suivie d’une pyrolyse en tétrachloroéthylène, puis d’une chlorination aqueuse en acide trichloroacétique, et enfin conclure par une réduction par électrolyse pour obtenir l’acide acétique.

Vers 1910, la majorité de l'acide acétique glacial était obtenu à partir de la « liqueur pyroligneuse » issue de la distillation du bois. L’acide acétique était isolé grâce à un traitement à l’hydroxyde de calcium, et l’acétate de calcium ainsi obtenu était alors acidifié par un ajout d’acide sulfurique pour reformer l’acide acétique. L’Allemagne en produisait à l’époque 10 000 tonnes par an, dont 30 % était utilisé pour la production de colorant indigo.