Algèbre géométrique (structure) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Produits intérieur et extérieur

Le produit scalaire usuel et le produit vectoriel de l'algèbre vectorielle traditionnelle (sur

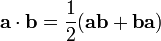

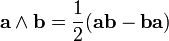

(qui est symétrique) et le produit externe

avec

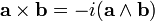

(qui est antisymétrique). La distinction entre vecteurs axiaux et polaires, obscure en algèbre vectorielle, est naturelle en algèbre géométrique, où elle s'exprime comme la distinction entre vecteurs et bivecteurs (éléments de degré deux). Le i ici est l'unité pseudoscalaire du 3-espace euclidien, qui établit une dualité entre les vecteurs et les bivecteurs, et est nommé ainsi à cause de la propriété prévue

Alors que le produit vectoriel peut seulement être défini dans un espace à trois dimensions, les produits interne et externe peuvent être généralisés à n'importe quelle dimension.

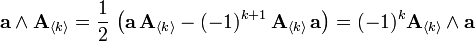

Soient

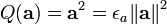

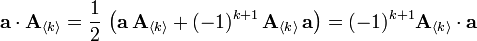

La règle de contraction

La connexion entre les algèbres de Clifford et les formes quadratiques provient de la propriété de contraction. Cette règle donne aussi à l'espace une métrique définie par le produit interne naturellement dérivé. Également, dans l'algèbre géométrique dans toute sa généralité, il n'existe pas une quelconque restriction sur la valeur du scalaire, il peut être négatif, même zéro (dans ce cas, la possibilité d'un produit interne est éliminée si vous demandez

La règle de contraction peut être mise sous la forme :

où

Histoire

L'algèbre géométrique de David Hestenes et al. (1984) réinterprête les algèbres de Clifford sur les réels et son objectif est de revenir au nom et à l'interprétation que Clifford avait originellement prévus. L'ouvrage d'Emil Artin Geometric Algebra discute des algèbres associées avec chacune des nombreuses géométries, dont la géométrie affine, la géométrie projective, la géométrie symplectique et la géométrie orthogonale.

Applications de l'algèbre géométrique

Un exemple utile est

Les accélérations dans cet espace métrique lorentzien ont la même expression