Allosaurus - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Découverte et histoire

Premières découvertes

L'histoire de la découverte et des premières études sur l'Allosaurus ont été rendues compliquées par la multiplicité de noms inventés au cours de la « Guerre des os » de la fin des années 1800. Le premier fossile décrit à ce sujet était un os obtenu de seconde main par Ferdinand Vandeveer Hayden en 1869. Il venait de Middle Park, près de Granby, dans le Colorado, probablement de roches de la Formation de Morrison. Les habitants considéraient ces os comme des « sabots pétrifiés de chevaux ». Hayden envoya l'os à Joseph Leidy, qui l'identifia comme étant la moitié d'une vertèbre caudale et il l'attribua provisoirement à un genre de dinosaures européens Poekilopleuron, créant ainsi Poicilopleuron (sic) valens. Plus tard, il décida qu'il méritait d'avoir son propre genre, Antrodemus.

La création du genre Allosaurus lui-même est basée sur une petite collection (YPM 1930) de fragments d'ossements contenant trois morceaux de vertèbres, un fragment de côte, une dent, un orteil et, plus utile pour les discussions qui survinrent plus tard, une diaphyse d'humérus droit (l'os du bras). Othniel Charles Marsh donna à ces restes le nom officiel d’Allosaurus fragilis en 1877. Allosaurus vient du grec allos / αλλος, qui signifie « étrange » ou « différent » et saurus / σαυρος, qui signifie « lézard » ou « reptile ». Il le nomma ainsi parce que ses vertèbres étaient différentes de celles des autres dinosaures connus au moment de sa découverte. L'épithète d'espèce fragilis est le mot latin pour "fragile", se référant aux caractéristiques de légèreté des vertèbres. Ces os avaient été recueillis dans la Formation de Morrison, à Garden Park, au nord de Cañon City. Marsh et Edward Drinker Cope, qui étaient alors en rivalité, en vinrent à inventer plusieurs autres genres basés sur d'analogues rares pièces qui, plus tard, devaient figurer dans la taxonomie d’Allosaurus. Il s'agit notamment des genres Creosaurus et Labrosaurus de Marsh et Epanterias de Cope.

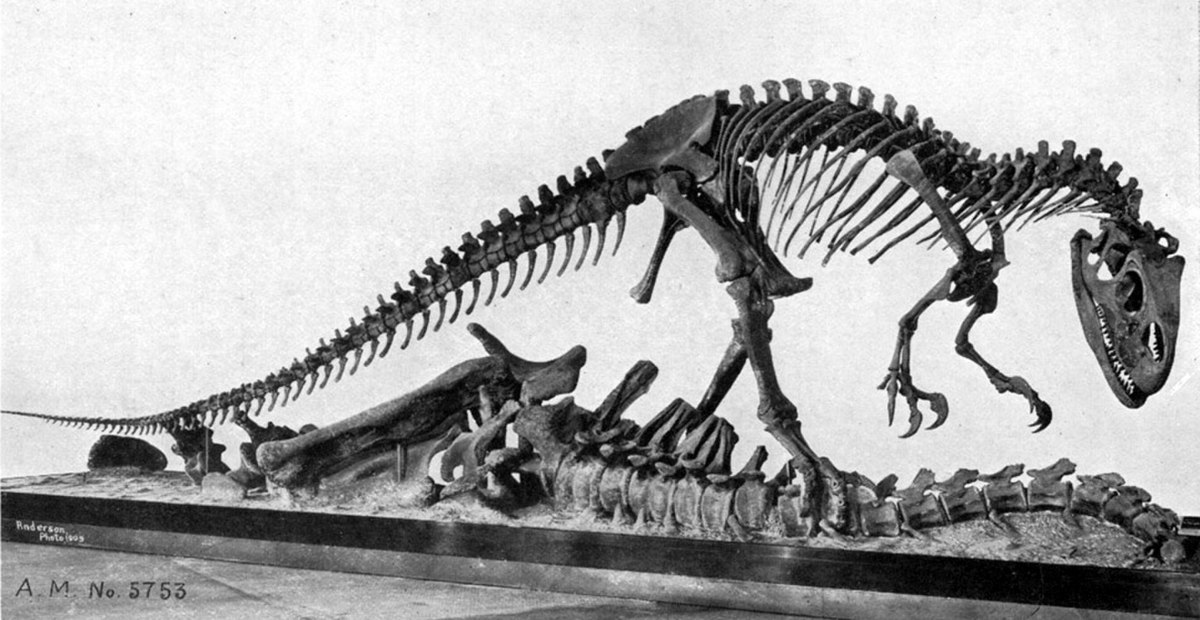

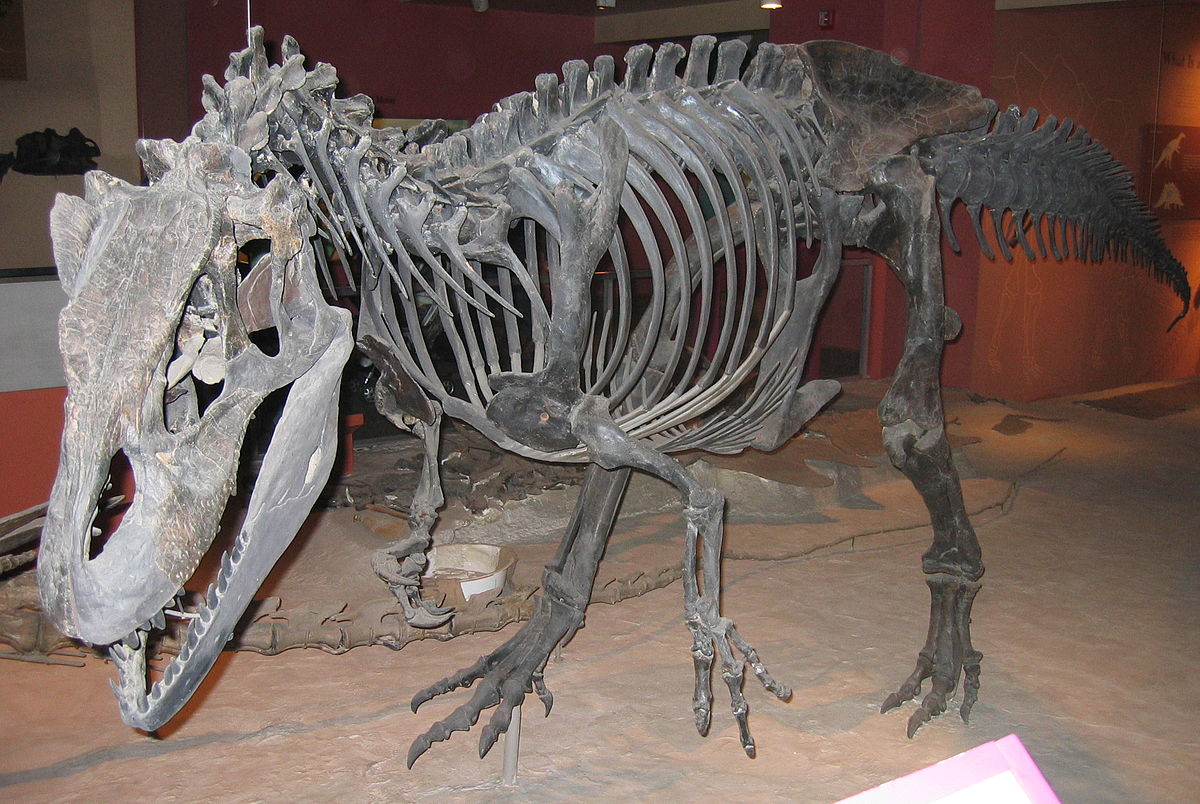

Dans leur hâte, Cope et Marsh n'étudièrent pas toujours à fond leurs découvertes (ou, plus couramment, celles faites par leurs subordonnés). Par exemple, après la découverte par Benjamin Mudge du spécimen type d’Allosaurus dans le Colorado, Marsh choisit de concentrer ses travaux dans le Wyoming et, lorsqu'il reprit ses recherches à Garden Park en 1883, M. P. Felch trouva un squelette presque complet et plusieurs squelettes partiels d’Allosaurus. En outre, l'un des collecteurs de Cope, H. F. Hubbell, qui en avait trouvé un spécimen dans la région de Come Bluff au Wyoming en 1879, n'avait apparemment pas mentionné cette découverte intégrale et Cope ne put ainsi jamais le déballer. Au moment de son déballage en 1903 (plusieurs années après la mort de Cope), l'on découvrit ainsi l'un des spécimens les plus complets de théropodes alors connus et, en 1908, le squelette, désormais catalogué comme AMNH 5753, fut exposé à la vue du public. Ce squelette est celui de célèbre montage d'un Allosaurus surplombant un squelette partiel d’Apatosaurus comme s'il le dévorait, et illustré en tant que tel par Charles R. Knight. Bien que remarquable, ce premier montage sur pied d'un dinosaure théropode, souvent illustré et photographié, ne fut jamais scientifiquement décrit.

La multiplicité des noms donnés au début de ces découvertes compliqua plus tard la recherche, la situation s'étant encore aggravée par les descriptions laconiques fournies par Marsh et Cope. Même à l'époque, des auteurs comme Samuel Wendell Williston estimaient qu'on leur avait attribué trop de noms différents. Williston fait remarquer par exemple, en 1901, que Marsh n'avait jamais été en mesure de bien distinguer Allosaurus et Creosaurus. L'on doit la première tentative importante pour résoudre cette situation compliquée à Charles W. Gilmore en 1920. Il en vint à la conclusion que la vertèbre caudale ayant servi à Leidy à créer le genre Antrodemus ne se distinguait pas de celles d'un Allosaurus, et que l'on devait préférer utiliser le nom Antrodemus ayant été la priorité par son ancienneté. Antrodemus devint ainsi le nom pour ce genre pendant plus de cinquante ans, jusqu'à ce que James Madsen publie son ouvrage sur les spécimens de Cleveland-Lloyd et conclut que l'on devait utiliser Allosaurus plutôt qu’Antrodemus du fait que ce dernier était basé sur un matériel réduit, les éléments diagnostiques et la localité de découverte faisant défaut (par exemple, la formation géologique d'où provient le seul os d’Antrodemus est inconnue). "Antrodemus" a été utilisé de manière informelle pour plus de commodité pour distinguer entre le crâne restauré par Gilmore et le crâne composite restauré par Madsen.

Les découvertes de Cleveland-Lloyd

Bien que des travaux sporadiques dans ce qu'on a appelé depuis la carrière de dinosaures de Cleveland-Lloyd dans le comté d'Emery, dans l'Utah aient eu lieu dès 1927 et que le site fossilifère ait été lui-même décrit par William J. Stokes en 1945, les grandes recherches ne commencèrent véritablement qu'à partir de 1960. Grâce à une collaboration impliquant près de 40 institutions, des milliers d'ossements purent ainsi être récupérés durant les cinq années qui suivirent. La carrière est marquée par la prédominance de restes d’Allosaurus, la qualité des découvertes et l'incapacité dans laquelle on est d'expliquer scientifiquement le pourquoi de ces présences en ce lieu. La majorité des os appartient à Allosaurus fragilis (on estime avoir trouvé les restes d'au moins 46 A. fragilis sur un minimum de 73 dinosaures), et les ossements n'étant pas reliés les uns aux autres sont mélangés. Près d'une douzaine articles scientifiques ont été écrits sur la taphonomie du site, fournissant de nombreuses explications contradictoires sur sa formation. On eut ainsi suggéré que les animaux auraient pu s'enliser dans un marécage, restant coincés dans la boue et mourir de soif autour d'une mare sans eau par suite de sécheresse, ou s'être trouvés piégés dans un étang. Quelle que soit l'origine du site, la grande quantité de restes d’Allosaurus bien conservés a permis à ce genre d'être connu en détail, ce qui en fait un des genres les mieux connus parmi les théropodes. Les ossements de la carrière appartiennent à des individus de presque tous les âges et de toutes les tailles, de moins de 1 mètre à 12 mètres de long, et la séparation des os est un avantage pour leur description, les os se trouvant habituellement soudés.

Travaux récents : de 1980 à aujourd'hui

Après la publication de la monographie de Madsen, les études sur les sujets paléobiologiques et paléoécologiques concernant la vie des Allosaurus ont connu une vaste expansion. Ces études portèrent sur des sujets aussi divers que le squelette, la croissance, la structure du crâne, les méthodes de chasse, le cerveau, les possibilités de vie grégaires et les soins parentaux. Une nouvelle analyse des premiers fossiles trouvés (en particulier des grands allosaures) de nouvelles découvertes au Portugal et les découvertes de plusieurs nouveaux spécimens très complets ont également contribué à l'amélioration des connaissances de ce fossile. Des empreintes fossilisées attribuées à Allosaurus ont été découvertes à Bałtów, en Pologne, par le paléontologue polonais Gérard Gierliński au début des années 2000.

Big Al

L'une des trouvailles les plus importantes sur Allosaurus a été la découverte en 1991 de Big Al (MOR 693) un squelette complet à 95 %, partiellement articulé et qui mesure environ 8 mètres de longueur. MOR 693 fut excavé dans la carrière de Howe Ranch près de Shell, dans le Wyoming, par une équipe associant du personnel du musée des Rocheuses et du musée géologique de l'université du Wyoming. Ce squelette avait été préalablement découvert par une équipe suisse, conduite par Kirby Siber. La même équipe dégagea plus tard un second Allosaurus, "Big Al Two", qui est le squelette le mieux conservé du genre à ce jour.

L'état de conservation de ce squelette presque complet lui valut une grande importance scientifique et le nom de Big Al: l'individu par lui-même était en dessous de la taille moyenne des Allosaurus fragilis et l'on pense qu'il pouvait s'agir d'un jeune ayant atteint 87 % de sa taille adulte. Le spécimen fut décrit par Breithaupt en 1996. Dix-neuf de ses os étaient brisés ou montraient des signes d'infection qui pourrait avoir contribué à sa mort. Parmi les os atteints se trouvaient cinq côtes, cinq vertèbres et quatre os du pied ; plusieurs os endommagés montraient en outre des signes d'ostéomyélite. L'animal était probablement très gêné pour marcher par l'infection au pied droit et cela a peut-être aussi prédisposé l'autre pied à des blessures en raison des difficultés de la marche.