Ameiurus melas - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| Poisson-chat commun | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||

| Classification | |||||||||

| Règne | Animalia | ||||||||

| Embranchement | Chordata | ||||||||

| Sous-embr. | Vertebrata | ||||||||

| Super-classe | Osteichthyes | ||||||||

| Classe | Actinopterygii | ||||||||

| Sous-classe | Neopterygii | ||||||||

| Infra-classe | Teleostei | ||||||||

| Super-ordre | Ostariophysi | ||||||||

| Ordre | Siluriformes | ||||||||

| Famille | Ictaluridae | ||||||||

| Genre | Ameiurus | ||||||||

| Nom binominal | |||||||||

| Ameiurus melas (Rafinesque, 1820) | |||||||||

| Synonymes | |||||||||

| Voir texte. | |||||||||

| | |||||||||

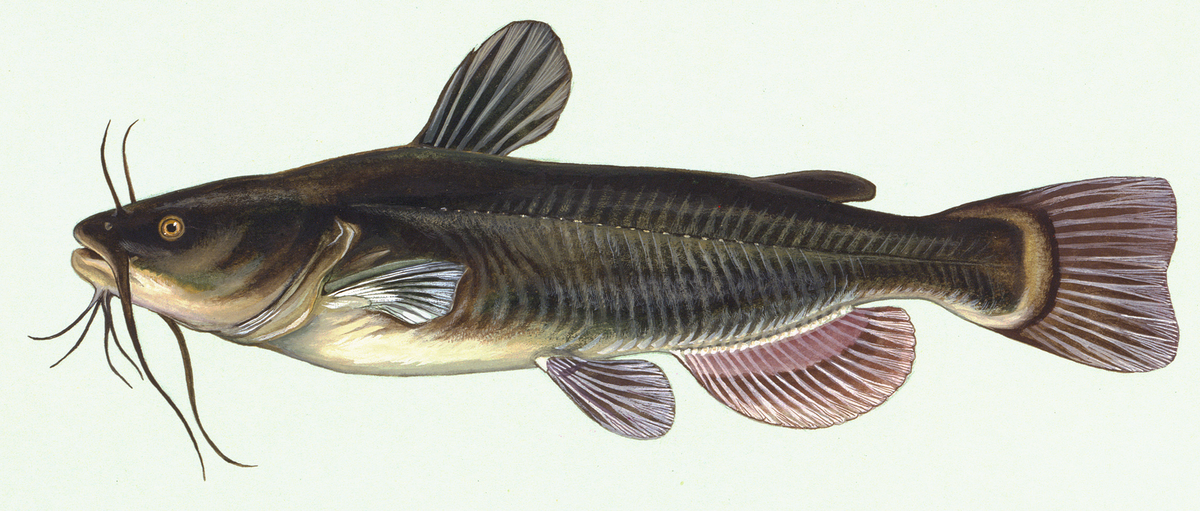

Le poisson-chat commun (Ameiurus melas), appelé aussi chat ou greffier Barbicho, est une espèce de poissons-chats de la famille des Ictaluridés.

Une appellation générique

Bien que l'on traite ici de l'espèce Ameiurus melas, la dénomination de poisson-chat (en anglais, catfish) couvre de nombreuses espèces caractérisées par la présence de barbillons autour de la bouche dont 2500 à 3000 espèces ou dénominations différentes de Siluriformes.

Le Poisson-chat commun en France

Originaire de l'Amérique du Nord, ce poisson-chat a été introduit en France en 1871. Les premiers individus sont réputés s'être échappés du Muséum national d'histoire naturelle vers la Seine toute proche en empruntant le réseau des égouts (Lavauden, 1905). Après cet épisode cette espèce fut "oubliée" et ce n'est qu'au début du siècle que sa dispersion s'est épandue : En 1901 introduction dans des étangs en Loire-Atlantique (Labarletrier, 1901), en 1904 des déversements ont eu lieu dans la Seine et la Dordogne (Pion-Gaud et Lavauden, 1904). Son introduction a même été favorisée par les sociétés de pêche dans les secteurs les plus pollués (Lavollée, 1906). En 1951, Vivier montre que le poisson-chat a colonisé l'ensemble du réseau hydrographique, cette espèce ayant peu de prédateurs. Ce n'est que récemment (Spillmann, 1967) que l'identité de cette espèce a été déterminée avec précision. Cette espèce est considérée comme susceptible de provoquer des déséquilibres biologiques sans qu'aucun argument ne confirme cet aspect particulier de son comportement (Boêt, 1981). Encore largement répandu le poisson-chat semble cependant en régression du fait de la pollution et peut être de maladie (?).

Description, mode de vie

Ce poisson-chat vit dans les eaux calmes des cours d'eau ou dans les étangs. Poisson sans écailles, il mesure en moyenne de 15 à 20 cm et pèse entre 100 et 300 grammes. Il dévore tout ce que les autres poissons ne mangent pas (même les œufs des autres poissons).

Ce poisson-chat est une espèce d'eau calme. Sa reproduction a lieu au printemps lorsque la température de l'eau atteint 18 °C environ. La reproduction se déroule sur un nid préparé par le couple géniteur, la ponte est ensuite protégée et entretenue par le mâle. Cette protection se poursuit après l'éclosion, les alevins restant groupés en boule caractéristique pendant plusieurs semaines. C'est une espèce omnivore et vorace.

Très résistant, il peut vivre très longtemps hors de l'eau par rapport aux autres poissons. Il est interdit de le relâcher et de le transporter vivant.

Légende

Un vieux mythe japonais raconte qu'un poisson-chat géant du nom de Namazu, dormant dans les profondeurs de l'océan Pacifique, serait à l'origine des tremblements de terre qui frappent le Japon. Ils ont d'ailleurs fait l'objet d'une étude sur leurs comportements anormaux à l'approche des séismes. En effet, d'ordinaire calmes, les poissons-chats deviennent très agités avant les grands cataclysmes. Leur réceptivité aux stimulations électriques et aux vibrations en serait la cause.