Architecture mamelouke - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Généralités architecturales

Une importance particulière est donnée aux grand complexes centrés sur la tombe du fondateurs et comprenant des fondations charitables, et ce pour plusieurs raisons : établis en waqf, ils constituent une source de revenus stables pour une famille, évitant les confiscations fréquentes à l'époque. De plus, ils perpétuent la gloire de leur commanditaire, ce qui explique aussi la concentrations de bâtiments dans des lieux très prestigieux bien que peu pratiques.

Plusieurs caractéristiques architecturales peuvent être mentionnées en ce qui concerne l'architecture mamelouke :

- l'échelle monumentale, (qui correspond à un désir d'être vu) ;

- l'utilisation de la pierre ;

- les bandeaux épigraphiques qui courent le long de la façade (bandes de tiraz) ;

- les frises de merlons ;

- le goût pour l'asymétrie, qui se traduit par des portails décentrés ;

- les coupoles sur tambour à pans coupés avec une zone de transition à pendentifs ;

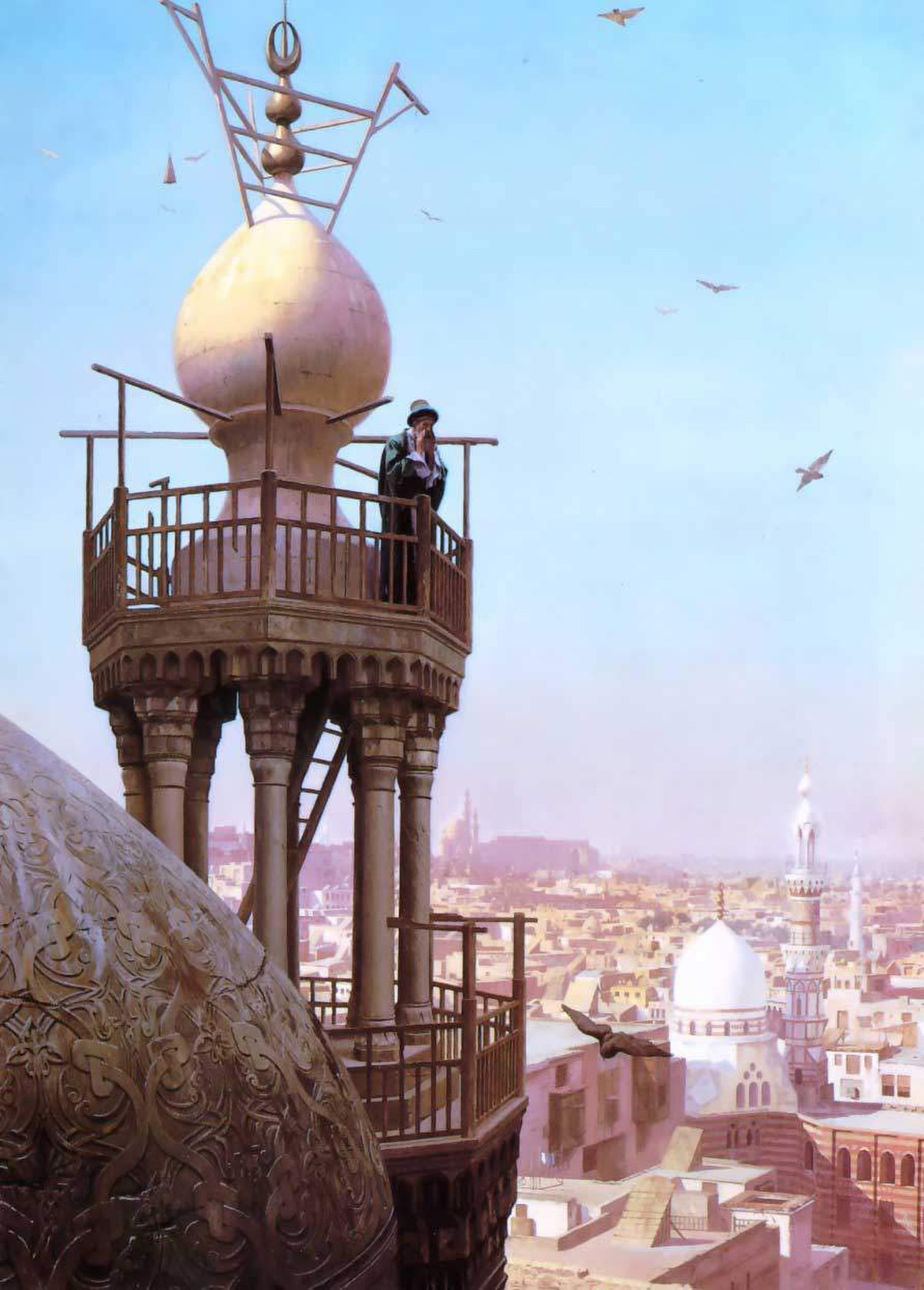

- les minarets à fûts superposés.

Des influences diverses doivent être mentionnées :

- la Syrie, qui comporte un grand nombre de monuments (souvent plus petits qu'au Caire car fondés par des émirs) introduit dans toute l’architecture, tant syrienne qu’égyptienne, certains traits : le développement des muqarnas, l'utilisation d'assises de couleurs alternées et des placages de pierre et marbre polychromes ;

- l'apport de l' occident chrétien, grâce à l'architecture franque de terre sainte, est sensible dans les baies géminées surmontées d'un oculus, ou dans le remploi de matériaux provenant de leurs édifices (portail de l'église d'Acre inséré dans le complexe d'An-Nâsir Muhammad, par exemple) ;

- l'occident islamique influence principalement l'architecture égyptienne, notamment en raison des importantes relations diplomatiques qui ont cours entre Mérinides et Mamelouks. Selon Ibn Khaldun, on assiste à des migrations de populations andalouses et maghrébines, en raison de la reconquista, bien sûr, mais aussi pour des raisons économiques. Le vocabulaire occidental apparaît au XIIIe siècle et touche particulièrement le règne d'An-Nâsir Muhammad. Contrairement aux influences syriennes, celle du Maghreb s'expriment dans le stuc, avec des arcatures polylobées entrelacées (sebka), une écriture cursive aux hampes épatées, une importance de la graphie kufique et un ruissellement de muqarnas ;

- l'influence iranienne se développe particulièrement vers 1310, mais est déjà sensible dès 1290. Elle se retrouve dans tout un groupe d'édifices datables entre 1310 et 1340, se manifestant par l'emploi de mosaïque de céramique et de dômes bulbeux, comme dans les minarets de la mosquée d'An-Nâsir Muhammad (1334-1335).

Architecture économique

En général, habitations et commerces étaient mêlés, dans la zone des souks centraux du Caire fatimide : les éléments à vocation économique prenaient place au rez-de-chaussée et les habitations dans les étages. Il existait deux types de bâtiments commerciaux : ceux pour le commerce de gros (khans et funduqs) et les waqala, qui comprenaient un ensemble de magasins autour d'une cour et des chambres pour les marchand ou un rab au premier étage. Celle du sultan al-Ghuri, au Caire, est toujours en place.

La période mamelouke est également celle où naissent plusieurs types d'installations comme les pressoirs à sucre de cannes, des moulins, des fours, etc.