Cocos nucifera - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Biologie de la reproduction

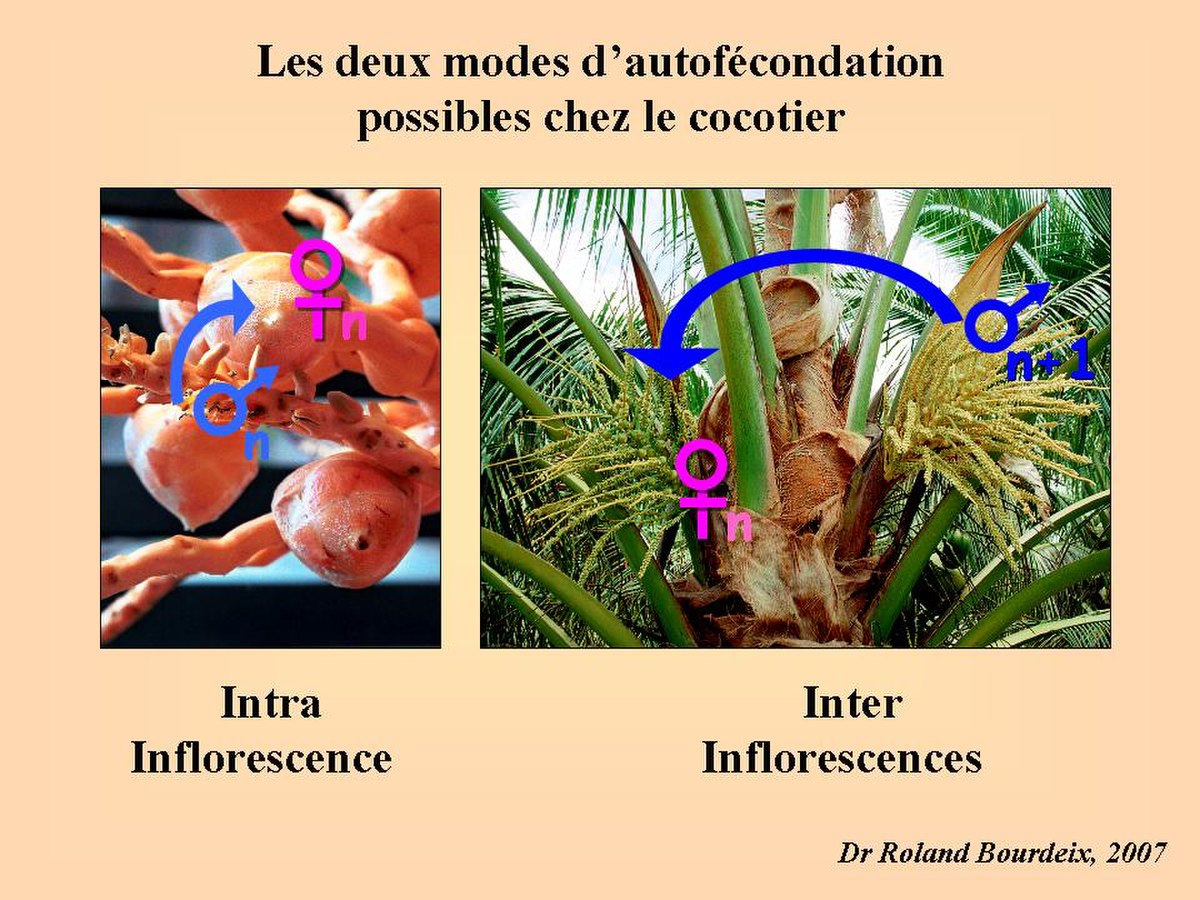

Chaque cocotier est bisexué et produit des inflorescences avec des fleurs femelles et des fleurs mâles. Il peut donc se féconder lui-même ; la plupart des cocotiers Nains se reproduisent d’ailleurs de cette façon. Chez les cocotiers Grands, les mécanismes de la fécondation sont plus complexes. Pour les décrire, il faut commencer par deux définitions : la phase femelle d'une inflorescence correspond à la période pendant laquelle les fleurs femelles sont réceptives ; la phase mâle commence dès l'ouverture de l'inflorescence et s'achève à la chute de la dernière fleur mâle. Chez certaines variétés, toutes les fleurs mâles mûrissent et tombent avant que les fleurs femelles ne soient réceptives. Dans ce cas, la fécondation est croisée : elle fait nécessairement intervenir deux parents différents. Mais un autre phénomène complique encore ce mécanisme. Il existe aussi des possibilités de fécondation entre les deux inflorescences successives d'un même arbre. La phase femelle d'une inflorescence donnée peut coïncider partiellement avec la phase mâle de l'inflorescence suivante. Le cocotier est donc une espèce où coexistent différents modes de reproduction.

Origine et distribution

L’histoire du cocotier au cours des millénaires reste encore mystérieuse. Nul ne sait précisément dans quelle région est apparu le premier cocotier. À partir de l’océan Pacifique ou de l’Extrême-Orient, le cocotier s'est disséminé dans l’océan Indien et jusqu’en Afrique. Sa présence en Amérique est due à une double introduction plus récente, à la fois par l’est et par l’ouest.

La dissémination du cocotier est due à la flottaison des fruits au gré des courants marins et, beaucoup plus tardivement, aux voyages et migrations humaines. Les fruits, disséminés par la mer ou apportés par des marins, furent probablement introduits de lieu en lieu en nombre très réduit. De nombreuses cocoteraies se sont constituées à partir de seulement un ou deux fruits apportés par la mer, et qui ont réussi à se fixer sur une île. Les marins Austronésiens (dont les Polynésiens) ont colonisé la plupart des îles tropicales du Pacifique. Diverses découvertes archéologiques permettent de dater certaines étapes de leur voyage. Vraisemblablement partis du Sud-Est asiatique, on les retrouve aux Fidji vers 2500 avant notre ère, et environ un millénaire plus tard aux Tonga et dans les Samoa. Puis, au IVe siècle ils s'installent aux îles Marquises, au siècle suivant à l’île de Paques et 100 ans plus tard à Hawaï. Sur les canoës, des noix de coco étaient toujours emportées. Transportées par la mer ou par les marins, ces noix ont atteint la côte ouest du Panama, en Amérique centrale. La première mention du cocotier sur ce continent date de la période 1514-1525. Le cocotier était déjà connu en Inde au VIe siècle, en Chine au IXe siècle et sur la côte Est de l’Afrique au dixième siècle. À partir du seizième siècle, les navigateurs portugais et espagnols l'ont introduit en Afrique de l'ouest et en Amérique. En 1569, des cocotiers en provenance des îles Salomon sont plantés à Colima, sur la côte est du Mexique. D'autres cocotiers, originaires cette fois des Philippines, sont introduits au Mexique entre 1571 et 1816. Dans la Caraïbe, les premières noix originaires du Cap-Vert sont plantées à Puerto Rico en 1625, par un père espagnol nommé Diego Lorenzo.

Une seule théorie botanique tente d’expliquer l’histoire de la diversification du cocotier en la multitude de formes et de couleurs que l’on observe parmi les variétés actuelles. Elle repose sur l'observation de la forme et de la composition des fruits. Selon cette théorie, l'ensemble des cocotiers dériverait de deux grands types :

- Le type ancestral « Niu Kafa » résulte d'une évolution liée à la dissémination naturelle par voie marine. Ses fruits, allongés et riches en bourre, flottent et dérivent facilement au gré des courants marins. Une germination tardive leur permet de supporter de longs séjours dans l'eau, avant de trouver un lieu où se fixer.

- Le type « Niu Vaï » a été sélectionné par l'homme en Asie ou dans le Pacifique. Ses gros fruits ronds sont riches en eau et germent plus rapidement. Des marins voyageant d'îles en îles auraient sélectionné ces fruits, emportés comme boisson sur l'océan.

Des mélanges répétés entre cocotiers de type « Niu Kafa » (présents avant l'arrivée de l'homme) et cocotiers de type « Niu Vaï » (créés et importés par l'homme) auraient abouti à la diversité actuelle. Cette théorie est probablement en grande partie exacte. Mais elle ne suffit pas à résumer l'histoire du cocotier qui a sans doute connu nombre d’autres péripéties. Toute la diversité actuelle du cocotier ne se résume pas à ces deux types, Niu Kafa » et« Niu Vaï », et à des mélanges ponctuels entre ces deux types. Cependant, à l'heure actuelle, personne n'a été en mesure de proposer un autre modèle de diversification pour le cocotier.