Controverses du cartésianisme - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Querelles théologiques

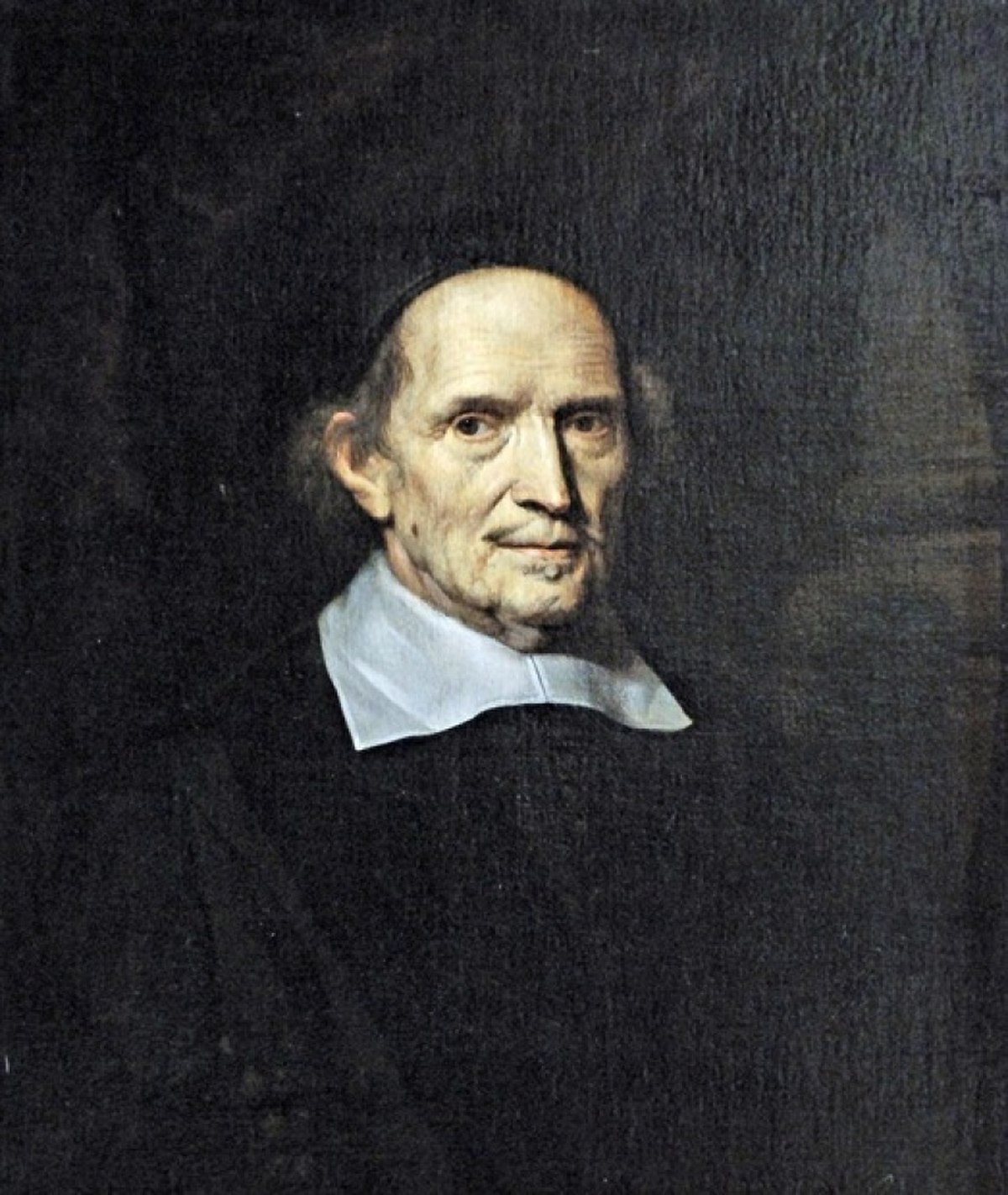

Les menaces de Vœtius

Jusqu'en 1643, Henricus Regius est un des meilleurs soutiens de Descartes à Utrecht. ; il enseigne ses thèses et suit fidèlement ses conseils. Mais en 1641, le pasteur et professeur Voetius fait soutenir des thèses contre Regius qu'il soupçonne d'athéisme, en tant que disciple de Descartes, puis contre Descartes lui-même. Cette querelle part en fait de présupposé politique : Voet est opposé à la faction aristocratique dont est entourée Descartes et voit dans sa philosophie une attaque contre le parti démocratique (voir la querelle des remontrants et le Gomarisme)

Le 8 décembre 1641, un étudiant de Regius, Henricus van Loon, proclame dans une dispute que l'esprit et le corps humain sont deux substances distinctes , réunis ensemble dans une union accidentelle. Cet accident (pris en son sens philosophique) est implicitement une négation de la nature "substantielle" de l'âme. Théologiquement, cela remet en cause son immortalité. Or, depuis la mort de Ramus, les protestantes hollandais prennent soin de s'en référer à Aristote sur ce sujet : L'âme est une substance. Descartes s'effraie des conséquences que sa doctrine a semé dans les esprits d'Utrecht et écrit à Regius que rien ne peut davantage offenser les théologiens que l'affirmation de "l'accidentalité" de l'homme. Il prodigue alors force conseils à Regius pour assurer leur défense commune ; il lui demande de ne plus proposer "d'opinions nouvelles", éventuellement de nouveaux raisonnements, mais surtout de feindre l'ignorance et de ne plus enseigner les thèses "cartésiennes"..

Le 16 février 1642, Regius publie "as Responsio, sive Notae in Appendicem" pour se défendre des accusations de Voetius. Mais cela n'empèche pas que Régius soit interdit de cours de physique. Un arrêt du conseil de ville, repris par le sénat de l'université d'Utrecht, est promulgué contre Regius et Descartes, accusés par leur adversaire de soutenir Copernic, d'entretenir le scepticisme et l'irréligion en déniant les formes substantielles" de l'âme.

En 1642, Descartes se défend lui même ; il fait (ré)éditer ses "Méditations" à Amsterdam, puis, en 1643, il écrit contre Voetius l’Epistola Renati Descartes ad celeberrimum virum Gisbertum Voetium ou Lettre de René Descartes au très célèbre Gilbert Voet. Mais Le conseil de ville d'Utrecht prend de nouveau le parti de Voet. Voetius fait paraître sous la plume d'un de ses étudiants, Martin Schoock Admiranda Methodus (L'admirable Méthode), une attaque aristotélicienne contre Descartes. Selon Voetius, le philosophe encourt pour son athéisme le supplice réservé à Toulouse en 1619 à Giulio Cesare Vanini (sous entendant que Descartes est homosexuel). Descartes fait alors intervenir l’université de Groningue et l’ambassadeur de France afin que cesse ses menaces.

En 1644 paraissent les Principia philosophiae (Principes de la philosophie de Descartes) chez Louis Elzevier.

Le procès qu'engage Descartes devant le recteur de l'université de Groninge contre Schoock se tourne en faveur de Descartes ; Le recteur de l'université est en effet un ennemi personnel de Voetius. Schoock prenant peur, désavoue alors ses critiques et plaide que son "admiranda méthodus" lui a été dictée par Voet (ce qui lui vaudra de gros ennui à Utrecht). Le jugement final, mitigé, est pris par Descartes comme la marque de sa victoire.

Arnauld et Port-Royal

le Grand Arnauld, vingtième enfant de Robert Arnauld d'Andilly, est l'âme des jansénistes français. Sa première intervention dans le champ de la théologie concerne les quatrième objections aux Méditations métaphysiques de Descartes. Arnauld y répond à la démarche de Mersenne en tant que Docteur de la Faculté de théologie de Paris.

Arnauld est un des premiers à remarquer l'analogie entre le cogito cartésien et la "certitude intérieure de la conscience de soi" énoncée par Augustin. Puisque l'âme n'existe qu'autant qu'elle pense, devons-nous penser toujours et depuis le moment de la conception pour qu'elle existe toujours ? Devons-nous toujours avoir connaissance de nos pensées ? Descartes, se voit obligé de l'admettre.

Concernant la démonstration de l'existence de Dieu, Arnauld ne pense pas que Dieu puisse être pensé comme une "cause de soi". La cause précédant l'effet, son Dieu ne peut être cause de lui-même... Il n'y a donc pas, pour Arnauld, de cause de l'existence divine. Pour lui, Dieu existe de la même manière qu'un triangle possède trois angles, parce qu'il est dans la nature d'un être parfait d'exister (on retrouve ce type d'argument chez Gassendi). Descartes maintient son expression en admettant que Dieu ne peut être cause "efficiente" de lui-même.

Enfin, pour Arnauld (comme pour Vœtius), le doute érigé en méthode présente un danger pour la foi. Néanmoins, après la mort de Descartes, quand les avancées du cartésianisme seront critiquées par les jésuites et ses livres interdits, Arnauld défendra la pensée de son contradicteur et, partisan convaincu de l'autonomie de la raison, il magnifiera sa capacité à atteindre les vérités naturelles par ses propres moyens, sans recourir aux écritures saintes...