Criticité - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

La sûreté-criticité dans le cycle du combustible

Dans les usines manipulant l'uranium et le plutonium sous diverses formes physico-chimiques, on cherche à avoir un keff<1 (sous-criticité). Ceci permet d'éviter un accident de criticité, tel celui de l'usine de retraitement de Tokaimura, au Japon.

En amont du cycle, avant la phase d’enrichissement de l’uranium, le risque de criticité est assez faible. La RFS 1.3.c précise « Sont exclues des dispositions prévues par la présente règle, les installations ou parties d'installations où n'est mis en oeuvre que de l'uranium dont la teneur en isotope 235 est inférieure ou égale à 1 %, dès lors que cet uranium n'est pas sous forme de réseaux de barreaux disposés dans du graphite ou dans de l'eau ordinaire ou enrichie en eau lourde. Sont également exclues, les installations ou parties d'installations où ne sont traités que des éléments combustibles constitués à partir d'uranium dont la teneur en isotope 235 est inférieure ou égale à 1 %, dès lors que ces éléments n'ont pas été irradiés dans des réacteurs à neutrons rapides ou qu'ils ne subissent pas de traitement chimique pouvant conduire à une variation des proportions des isotopes fissiles en présence. »

En revanche, après la phase d’enrichissement, l’uranium devient plus réactif (ce qui est le but de l’enrichissement) et le risque de criticité est alors plus important.

Les combustibles irradiés sont quand à eux généralement moins réactif que les combustibles neufs (l’apparition du plutonium est moins importante que la disparition de l’uranium 235).

En France la prévention du risque de criticité est étudiée sous un angle déterministe, comme précisé dans la RFS 1.3.c :

- un accident de criticité ne doit en aucun cas découler d'une seule anomalie : défaillance d'un composant, d'une fonction, erreur humaine (non respect d'une consigne par exemple), situation accidentelle, (incendie par exemple)...

- si un accident de criticité peut découler de l'apparition simultanée de deux anomalies, il sera alors démontré que :

- les deux anomalies sont rigoureusement indépendantes,

- la probabilité d'occurrence de chacune des deux anomalies est suffisamment faible,

- chaque anomalie est mise en évidence à l'aide de moyens de surveillance appropriés et fiables, dans un délai acceptable permettant l'intervention.

Exemple 1 : à la Hague, l'étape de dissolution du combustible usé s'effectue dans un dissolveur à roue à godets : cette géométrie, quelque peu exotique, garantit la sous-criticité à tout instant. Les actions sont également automatisées par souci de radioprotection. Des cuves annulaires (géométrie favorable) sont également utilisées pour l'entreposage du plutonium.

Exemple 2 : à Melox, où l'on fabrique le combustible MOX (constitué de plutonium et d'uranium naturel), les actions sont là aussi automatisées. Le risque de séisme est pris en compte au niveau des "tiroirs" de rangement des crayons combustible : en effet, en cas de séisme, les crayons peuvent se rapprocher : les neutrons émis par un crayon peuvent alors impacter l'uranium (ou le plutonium) du second, ce qui revient à acquérir une certaine réactivité.

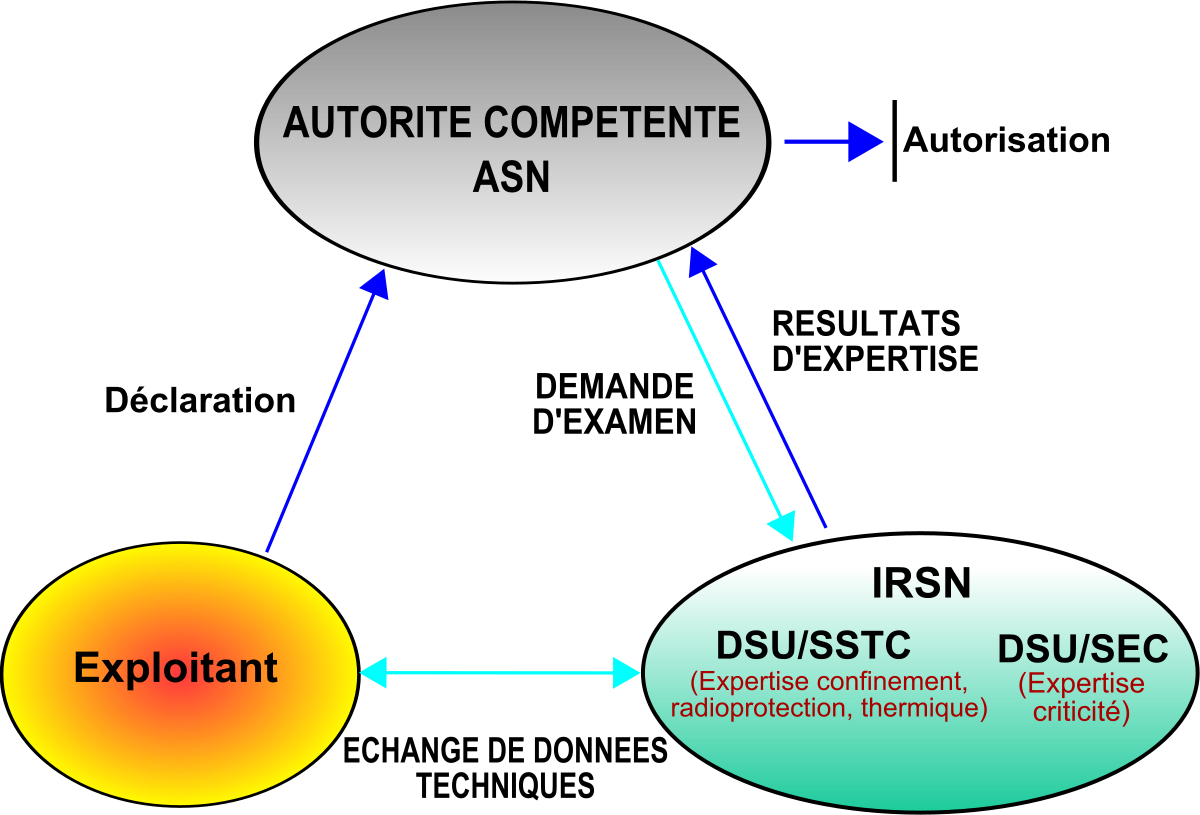

L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) fournit un appui technique aux décisions prises par l'ASN. Le service en charge de ces études est le Service d'Expertise, d'Etudes et de Recherches en Criticité (SEC).

Notons enfin que, de manière générale, le risque de criticité est plus important quand on manipule des liquides que des solides.