Église du Val-de-Grâce - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Une église dédiée à la Nativité : son maître-autel

« A Jésus naissant et à la Vierge mère ». Cette inscription figurant sur la frise du portique d’entrée de l’église Notre-Dame du Val-de-Grâce, à Paris, marque la consécration d’une église tout entière tournée vers la Nativité. Si Le Bernin fut pressenti par la reine pour dessiner le célèbre et somptueux baldaquin, c’est Gabriel Le Duc qui fut finalement choisi, et le 25 mars 1665, Michel Anguier obtint le marché du groupe de la Nativité destiné à orner le maître-autel, le baldaquin formant tout autour, en quelque sorte, une majestueuse crèche. Le marché stipulait les conditions suivantes : « trois figures de la crèche d’un grand naturel, l’Enfant Jésus d’attitude couchée en une crèche, le Vierge et Saint Joseph d’attitude priante et dévote ». François Anguier, le frère de Michel, travaillera à d’autres sculptures en l’église du Val-de-Grâce, notamment la descente de croix devant l’autel. Il n’est pas inutile de savoir que Michel Anguier, à Rome, travaillera notamment auprès du Bernin. Sous ses doigts talentueux, la pierre prendra presque vie pour former une magnifique crèche grandeur nature. Des copies, en divers matériaux, furent ensuite réalisées, notamment pour Coulombs.

En 1790, l’abbaye du Val-de-Grâce connut le sort des autres couvents parisiens : elle fut fermée, le mobilier saisi, et de plus, l’orgue fut démoli et le maître-autel démonté. Heureusement, l’église fut conservée comme monument d’architecture, tandis que l’abbaye était dévolue, le 31 juillet 1793, au service de santé pour en faire un hôpital militaire. Elle fut ainsi sauvée de la destruction, ce qui ne fut pas le cas de plusieurs couvents situés aux alentours, notamment les Ursulines et les Feuillantines.

Le baldaquin fut préservé, mais le maître-autel fut transporté au dépôt des Petits-Augustins, et les trois figures de la crèche furent attribuées en 1805 à l’église Saint-Roch où elles furent installées. Napoléon III, bien plus tard, demanda que le maître-autel soit reconstruit, et ce fut Ruprich-Robert que l’on chargea des travaux. Le curé de Saint-Roch ayant refusé de rendre la crèche d’Anguier, il fut décidé d’en sculpter une nouvelle, à l’identique. Trois sculpteurs furent désignés : Clément Denis pour l’Enfant-Jésus, Justin-Marie lequien pour la Vierge, et Louis Desprez pour saint Joseph.

Une copie du baldaquin de Val de Grâce se retrouve à Neuville au Québec à l'église Saint-François de Sales. Cette pièce remarquable fut construite en France vers 1695 initialement pour le palais épiscopal de Québec pour monseigneur de Saint-Vallier. Mais le palais étant trop petit pour le baldaquin, il fut donné à Neuville en échange de nourriture pour les pauvres de Québec.

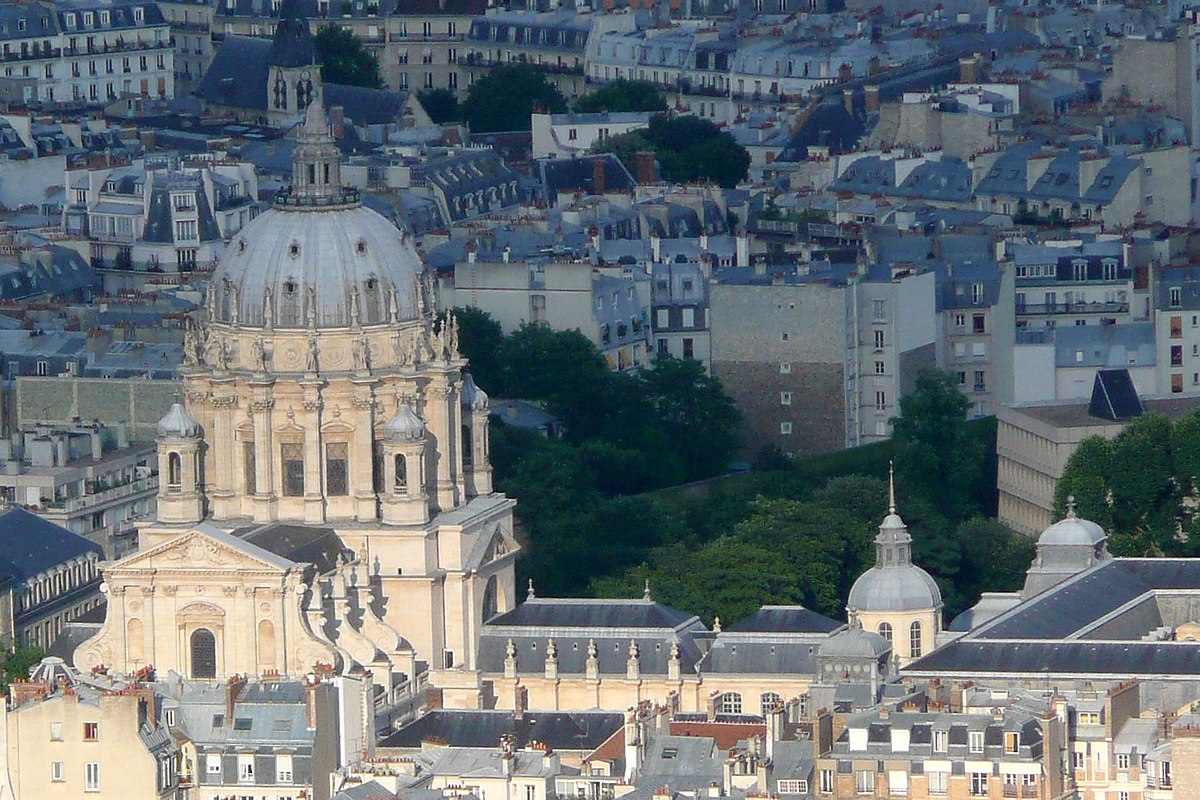

Description de l'église

L'église a un plan en croix latine et un dôme visible du parvis. Le plan d'origine de François Mansart prévoyait des tours flanquant la nef et un portail d’entrée à un étage, en avancée, qui évoquait l'entrée d'un château plutôt qu'une façade d’église traditionnelle. La façade à deux étages, avec son double niveau de colonnes jumelées supportant un fronton triangulaire et ses deux ailerons caractéristiques, rappelle certaines élévations d'églises de la première moitié du XVIIe siècle (par exemple, la façade de l'église des Feuillants, érigée également par François Mansart en 1623-1624). Plus clair et plus sobre que les maniéristes, François Mansart quadrille sa façade de lignes verticales : les six colonnes et les quatre colonnes du porche, et des lignes horizontales : les entablements des deux niveaux (celui du rez-de-chaussée est plus accentué et ressort grâce au porche qui le soutient) et le demi-niveau, derrière le fronton, où se trouvent les supports des bases des colonnes du deuxième niveau. Le dôme, aux accents baroques, abrite une coupole décorée par Pierre Mignard : « La Gloire des Bienheureux » (1663) et un baldaquin inspiré de celui de la Saint-Pierre de Rome.

Pour remercier le ciel de lui avoir accordé un enfant, Anne d'Autriche fit de cette église un ex-voto en l'honneur de la Vierge Marie. La dédicace sur le fronton du porche est facilement compréhensible : « IESU NASCENTI VIRGINIQ(UE) MATRI », c'est-à-dire « (cette église est dédiée) à Jésus naissant et à sa Mère la Vierge ». On remarque l'insistance sur le fait que Jésus est honoré comme enfant attendu qui est enfin né (comme Louis XIV) et Marie comme mère (comme Anne d'Autriche).

L'abbaye, qui reste un modèle de construction religieuse du XVIIe siècle, est désaffectée sous la Révolution et devient un hôpital militaire en 1796. En 1979, l'hôpital est transféré dans le nouvel établissement hospitalier qui vient d'être construit sur l'ancien potager des bénédictines.

L'abbaye abrite aujourd'hui le musée du service de santé des armées, la bibliothèque centrale du service de santé, l'école du Val-de-Grâce et comporte également des chambres pour certains personnels hospitaliers. L'église est ouverte au public aux mêmes heures que le musée (par lequel les visiteurs y accèdent), ainsi que lors des offices (en particulier la messe dominicale) et des concerts de musique classique qui s'y déroulent régulièrement.