Encelade (lune) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Observation

Pour un observateur terrestre, la magnitude apparente d'Encelade à l'opposition est de +11,7m, il n'est donc jamais visible à l'œil nu. Suivant les conditions d'observation et la « qualité du ciel », un télescope de 300mm de diamètre est en général nécessaire pour réussir à l'apercevoir.

Puisqu'il fait le tour de Saturne en 1,37 jours (soit un peu moins de 33 heures), il est possible, au cours d'une même nuit d'observation, de se rendre compte du mouvement d'Encelade autour de sa planète pour peu que la durée de visibilité soit suffisamment longue.

Structure et composition interne

L'activité géologique d'Encelade est assez étonnante pour un corps aussi petit, et l'origine de la source d'énergie déclenchant cette activité, ainsi que les modalités de celle-ci (qui implique la présence de liquide pour expliquer le magmatisme) restent encore aujourd'hui mal compris.

Les estimations de la masse d'Encelade réalisées à partir des données de Voyager suggéraient qu'il était composé presque exclusivement de glace d'eau. Depuis, l'équipe en charge de la navigation de la sonde Cassini a recalculé cette masse en se basant sur les effets induits sur la trajectoire de la sonde par le champ gravitationnel du satellite, conduisant à une valeur nettement plus élevée de 1,608×103 kg/m³ pour la masse volumique. Cette densité est supérieure à celle des autres satellites de Saturne comparables à Encelade, et indique que la proportion de silicates et de fer (donc d'éléments radioactifs) à l'intérieur de celui-ci est plus importante que pour les autres. Ainsi, l'intérieur d'Encelade pourrait avoir connu un épisode de réchauffement plus important que ses compagnons sous l'effet des éléments radioactifs.

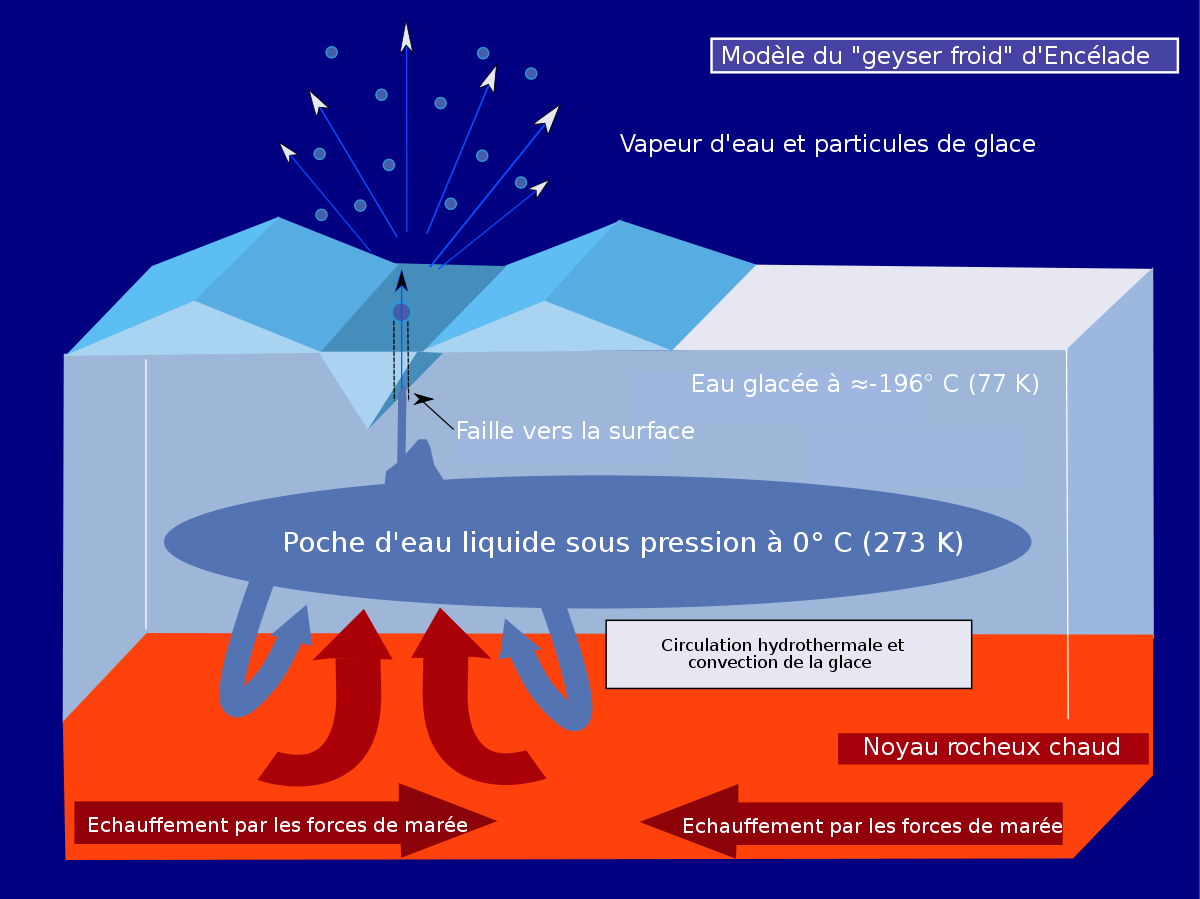

En ce qui concerne les processus qui gouvernent l'activité actuelle d'Encelade, l'hypothèse actuellement la plus aboutie (mars 2006) est celle dite du « geyser froid ». Selon ce modèle, les jets de vapeur et de particules de glace émanant des « rayures de tigre » proviendraient de réservoirs souterrains d'eau liquide sous pression, et s'échapperaient par des bouches de sorties ayant « percé » la croûte à cet endroit. Ces poches d'eau seraient situées à quelques dizaines de mètres sous la surface seulement. Cependant, la source de chaleur permettant à cette eau d'atteindre le point de fusion (273 K ou 0℃) n'est que partiellement comprise. Les silicates différenciés en un noyau rocheux au centre d'Encelade contribuent pour une part au réchauffement par l'intermédiaire de la radioactivité, tout comme les frictions engendrées par les forces de marée que provoquent la présence de Saturne et des autres satellites, notamment Dioné, mais le bilan énergétique de l'ensemble est somme toute insuffisant pour expliquer que la glace située sous la surface ait pu atteindre une telle température. Il est possible que des perturbations aient provoqué, dans un passé plus ou moins récent, des modifications de l'orbite d'Encelade, qui auraient accru de manière significative l'effet des forces de marée, notamment en « forçant » l'ellipticité de l'orbite, pour finalement accroître de manière importante la température interne du satellite. Bien qu'il ne s'agisse toujours là que d'une hypothèse, les réminiscences de cet échauffement passé, ainsi que la radioactivité et les forces marémotrices actuelles pourraient suffire à expliquer l'activité géologique contemporaine.

Les modèles précédemment proposés prenaient pour hypothèse l'existence d'un niveau partiellement liquide en profondeur, entre la couche de glace superficielle et les silicates du noyau, qui serait composé d'un mélange d'eau et d'ammoniac (NH). Le mélange eau/ammoniac présente en effet un eutectique, dont la température de fusion est de 170 K (-100℃, à la pression atmosphérique). La composition de cet eutectique est d'1/3 d'ammoniac pour 2/3 d'eau, et, de même que pour le modèle du « geyser froid », les jets de vapeur observés seraient constitués de ce mélange remontant à la surface. Cependant, les proportions très faibles d'ammoniac mesurées par Cassini dans les jets du pôle sud semblent incompatibles avec cette hypothèse, ce qui explique qu'elle soit remise en cause, bien qu'elle ne puisse être totalement écartée.