Encelade (lune) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

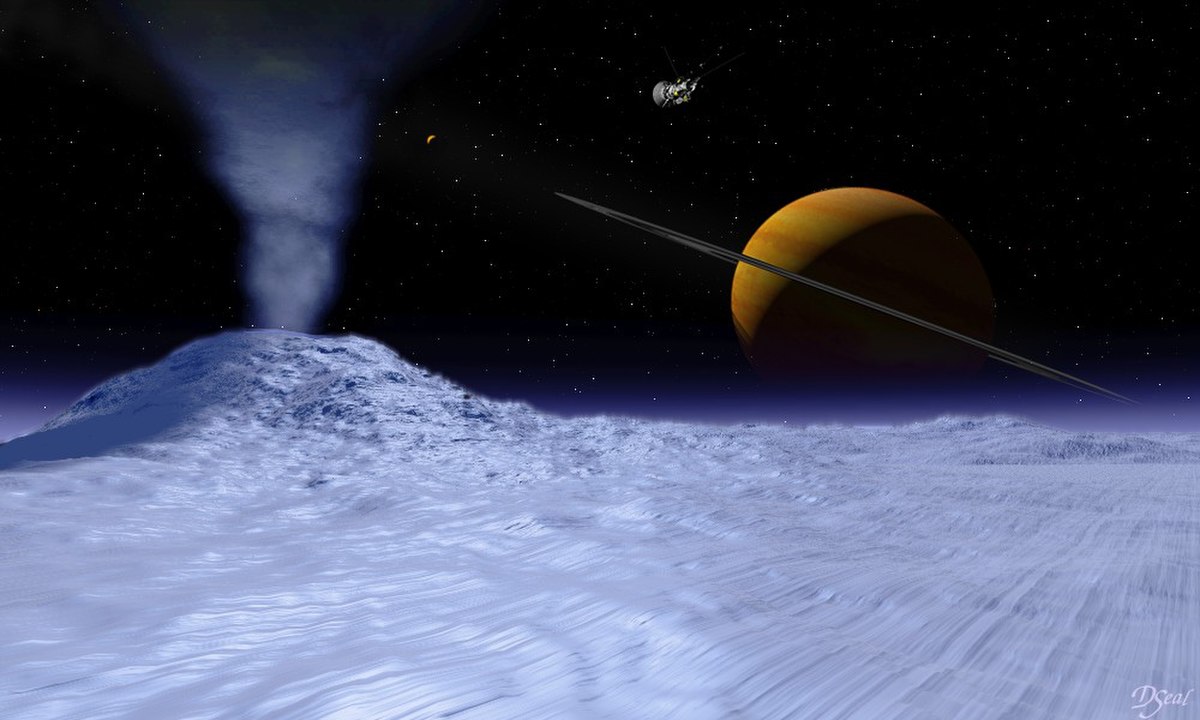

Le ciel vu depuis Encelade

Pour un observateur situé à la surface d'Encelade, Saturne aurait un diamètre apparent de presque 30°, soit soixante fois plus grand que celui de la Lune telle qu'on la voit depuis la Terre. De plus, puisque la période de rotation et la période de révolution sidérale d'Encelade sont synchrones, Saturne occupe toujours la même position dans le ciel (avec une toute petite variation liée à l'excentricité de l'orbite autour de la planète), et donc ne serait jamais visible depuis le côté qui lui est opposé. Les anneaux quant à eux seraient vus presque exactement par la tranche grâce à la très faible inclinaison (0,019°) de l'orbite d'Encelade, mais l'ombre qu'ils projettent sur la surface de Saturne serait quant à elle nettement visible.

Comme pour la Lune également, Saturne apparaîtrait la plupart du temps sous forme d'un énorme croissant. Le Soleil vu depuis Encelade aurait en fait un diamètre apparent d'environ 3,5 minutes d'arc, presque 10 fois inférieur à celui perçu depuis la Terre.

L'observateur placé sur Encelade du côté qui fait face à Saturne pourrait également voir Mimas (le plus grand des satellites dont l'orbite est située à l'intérieur de celle d'Encelade) transiter régulièrement - toutes les 72 heures environ - devant le disque de Saturne [1].

Interactions avec l'anneau E

L'anneau E est le plus externe et le plus étendu des anneaux de Saturne, ainsi d'ailleurs que de tous les anneaux planétaires du système solaire. Bien que très ténu, il s'étend de l'orbite de Mimas à celui de Titan, sur presque un million de kilomètres de diamètre. Or les modèles théoriques montrent que cet anneau est instable sur une échelle de temps de l'ordre de 10 000 ans à un million d'années, ce qui impose que l'apport de particules soit très récent et témoigne d'une activité quasiment contemporaine à la nôtre à l'échelle planétaire.

Encelade orbitant à l'intérieur de cet anneau, à l'endroit où la densité est la plus élevée et où l'anneau est le moins épais, il a longtemps été soupçonné d'être, au moins en partie, la source des poussières glacées composant l'anneau. Ceci s'est vu confirmer par les observations de la sonde Cassini, deux mécanismes bien distincts conduisant à ce transfert de matière :

- d'une part, l'émission de particules de glace d'eau sous forme de jets au pôle sud d'Encelade, qui est probablement la source principale alimentant l'anneau. Si une bonne partie des particules émises finissent par retomber à la surface, un pourcent environ de celles-ci sont éjectées avec une vitesse suffisante pour échapper définitivement à l'attraction gravitationnelle du satellite, et contribuer à alimenter l'anneau.

- d'autre part, les collisions incessantes entre Encelade et les poussières interplanétaires, ou micrométéorites, qui conduiraient à la fois à l'éjection de matière et à l'« érosion » de la surface du satellite, par la formation d'un grand nombre de micro cratères. Ce phénomène n'est pas spécifique à Encelade, mais se retrouve pour toutes les autres lunes orbitant à l'intérieur de l'anneau E.