Équations fondamentales de la mécanique des milieux continus - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Conditions aux frontières

Afin de pouvoir étudier théoriquement les déformations globales de la Terre (ou d'une planète tellurique), il est nécessaire d'adjoindre aux équations différentielles qui décrivent le mouvement de déformation les conditions qui s'appliquent au centre et sur la surface externe de la Terre, ainsi que des conditions adéquates qui s'appliquent aux diverses frontières internes entre des milieux continus différents. Ainsi, à côté de la continuité du potentiel gravifique et de la force de gravité, il faut tenir compte de deux types généraux de conditions à appliquer lorsqu'on rencontre une interface simple : des conditions cinématiques et des conditions dynamiques.

Conditions cinématiques

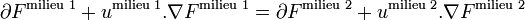

Les conditions cinématiques s'obtiennent aisément en exprimant mathématiquement le fait que les points matériels appartenant à une surface-frontière F[x(ξ,t),t] = cste à un instant donné doivent encore appartenir à la même surface à un autre instant, c'est-à-dire σFmilieu 1 = σFmilieu 2 ou encore, sous forme eulérienne :

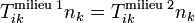

Comme nous nous limitons à des surfaces régulières, la fonction F admet des dérivées partielles continues par rapport au temps et par rapport aux coordonnées spatiales. Il s'ensuit que la composante normale du champ de déplacement relative à l'interface doit être continue, autrement dit

Ces conditions n'excluent pas la possibilité de glissement d'un milieu par rapport à l'autre, et on appellera une frontière sur laquelle un tel glissement est possible une « interface glissante » (en anglais : slip boundary). Par contre, si nous voulons exclure la possibilité de glissement, nous devons imposer la continuité à travers la frontière à la fois des composantes normale et tangentielle du déplacement : umilieu 1 = umilieu 2.

Une frontière de ce type est appelée « interface soudée » ou « interface non-glissante » (en anglais : slip-free boundary).

Conditions dynamiques

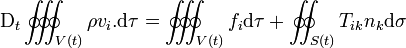

Pour établir les conditions dynamiques, on considère un petit parallélipipède droit (une « boîte d'allumettes ») de hauteur h. On suppose cette « boîte » partitionnée par une surface-frontière en deux volumes V1 et V2 remplis de matériau du milieu continu 1 et de matériau du milieu continu 2, respectivement. La « boîte » est limitée au-dessus par une surface S1 de normale unitaire extérieure n1, en dessous par une surface S2 de normale unitaire extérieure n2, et sur les côtés par une surface S3 de normale unitaire extérieure n3. On applique à ce volume matériel V = V1 + V2 limité par la surface fermée S = S1 + S2 + S3 l'équation de conservation de l'impulsion sous forme intégrale, soit

En supposant que les forces volumiques sont continues à travers la frontière, et en laissant tendre h vers zéro, nous obtenons les conditions d'interface dynamiques

Loi de Hooke

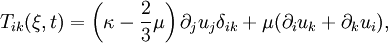

Dans de nombreuses applications géophysiques, particulièrement en sismologie, la Terre est traitée comme un matériau linéairement élastique et isotrope, ce qui signifie que le tenseur lagrangien des tensions élastiques est exprimé par la loi de Hooke. Dans un référentiel cartésien, on a donc

où