Étoile Wolf-Rayet - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

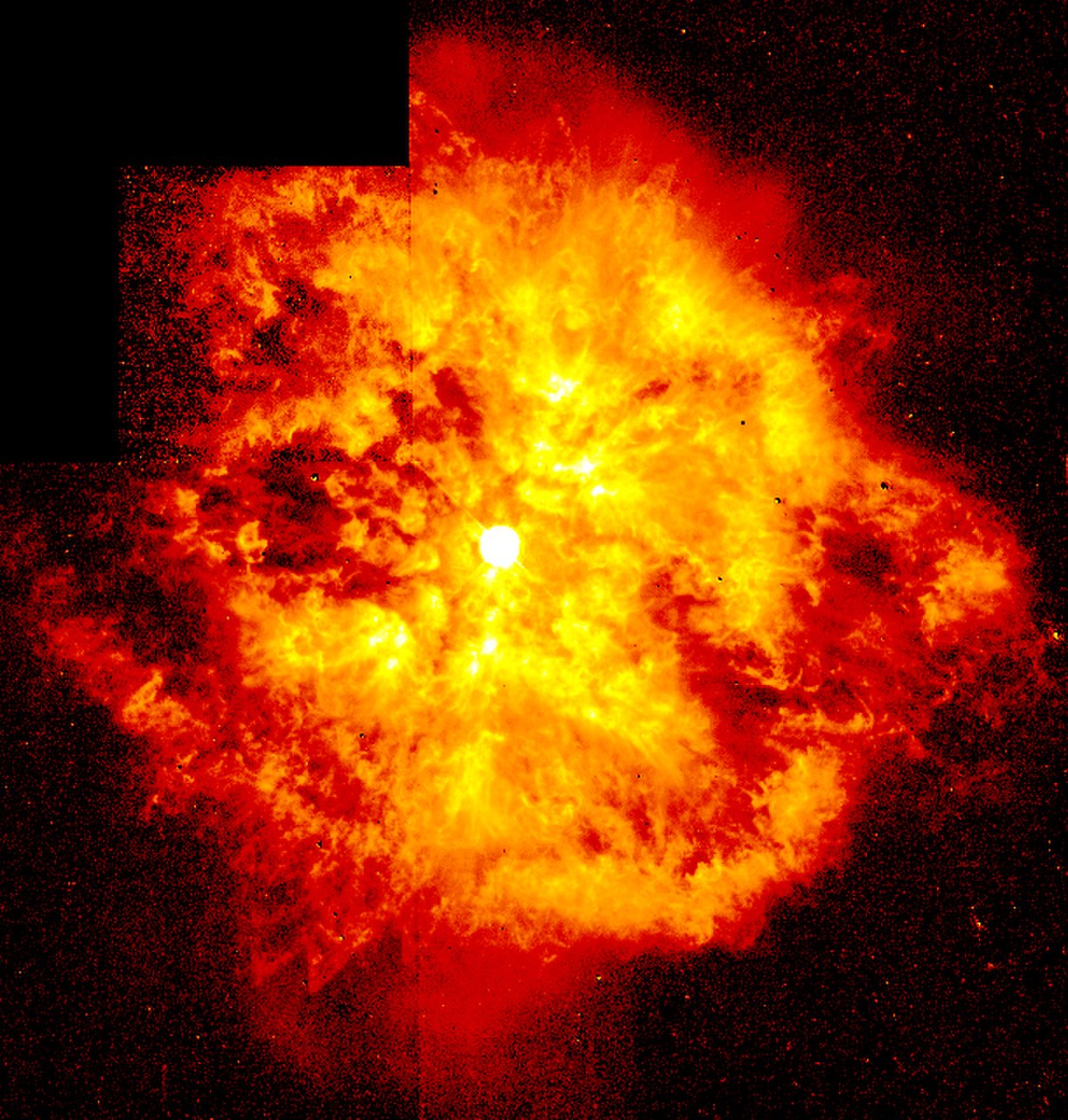

Une étoile Wolf-Rayet (souvent abrégé en étoile WR) est une étoile chaude, massive et évoluée présentant un taux de perte de masse très élevé. Elles furent découvertes en 1867 par Charles Wolf et Georges Rayet, de l'Observatoire de Paris. Wolf et Rayet avaient observé, dans 3 étoiles de la constellation du Cygne, d'étranges raies en émission d'origine alors inconnue. On pense aujourd'hui que les étoiles Wolf-Rayet sont les descendantes des étoiles de type spectral O ou B, c'est-à-dire les étoiles les plus massives des populations stellaires (qui ont une masse comprise entre 9 et 80-150 masses solaires). On parle d'une « étoile Wolf-Rayet » pour dire une étoile « de type Wolf-Rayet », plutôt qu'une « étoile de Wolf-Rayet » (comme on parle de l'« étoile de Barnard »).

Les étoiles Wolf-Rayet sont des étoiles qui ne sont, en grande majorité, plus sur la séquence principale, c'est-à-dire que la combustion qui se déroule dans leur cœur est la combustion de l'hélium (puis plus tard celle du carbone, puis de l'oxygène etc.), et non plus celle de l'hydrogène (comme c'est le cas des étoiles sur la séquence principale justement — voir le diagramme de Hertzsprung-Russell). En fait, on parle plus souvent du stade (évolutif) Wolf-Rayet, ou d'une étoile montrant des caractéristiques Wolf-Rayet. Dû au fait que l'étoile possède un vent stellaire important, tellement important que le vent est optiquement épais, cela n'a pas de sens de parler de surface (hydrostatique) de l'étoile comme c'est le cas d'étoiles « normales », de plus faible masse, comme le Soleil.

Découverte

MM. Wolf et Rayet décrivent ainsi leur découverte :

- « Parmi les nombreuses étoiles dont la lumière a été étudiée à l'aide d'un prisme, on n'en connaît qu'une seule, Gamma de Cassiopée, dont le spectre offre constamment des lignes brillantes. Nous avons l'honneur de signaler à l'Academie l'existence de semblables lignes dans trois étoiles de la constellation du Cygne… Leur spectre se compose d'un fond éclairé dont les couleurs sont à peine visibles. Tous trois présentent une série de lignes brillantes. L'identification des lignes lumineuses de ces étoiles avec celles des spectres des gaz incandescents nous a été impossible… »

(Comptes rendus de l'Académie des sciences, 1867, vol 65, p. 292)

La présence de ces raies en émission est longtemps restée mystérieuse, d'autant que l'on découvrira au début du 20é siècle leur largeur énorme. Dans les années 1960, les étoiles WR ont tout à tour été identifiées à des étoiles en formation (dites de pré-séquence principale), à des étoiles instables, au résultat d'interactions dans les binaires, et à des étoiles évoluées ayant perdu pas mal de masse. Cette dernière hypothèse fut celle qui rassemble le plus de suffrages, et le scénario d'évolution est surnommé 'scénario de Conti', d'après les travaux de Peter Conti et de ses collègues, bien qu'il ne soit pas le premier à l'avoir proposé (cf. travaux de Rublev en 1965).

Classification spectrale

Une étoile est dite Wolf-Rayet si elle montre certaines caractéristiques spectrales précises dont la plus importante est la présence de raies d'émission larges principalement d'hélium, mais aussi d'azote, et parfois de carbone et d'oxygène. La force relative et la présence ou absence de certaines raies permet de classifier l'étoile Wolf-Rayet. La classification des étoiles Wolf-Rayet est un point toujours délicat puisque les caractéristiques spectrales observables sont le reflet de l'état du vent stellaire, et non directement de la « surface » de l'étoile ou de son cœur, inaccessible.

On distingue deux grandes classes d'étoiles Wolf-Rayet : les étoiles riches en azote, notées WN et celles riches en carbone, notées WC. De plus, on distingue encore les étoiles WN en deux sous-classes : les étoiles WNL (pour WN late en anglais, c'est-à-dire tardive), et les étoiles WNE (pour early en anglais, c'est-à-dire précoce). Cette distinction est aussi valable pour les étoiles WC mais très peu utilisée. Pour être complet, précisons que la classification précise des étoiles Wolf-Rayet se décompose entre 10 sous-types WN, de WN11 à WN2, et 7 sous-types WC, de WC9 à WC2 (mais les étoiles WC sont principalement WC9 ou WC4). La classification précise dépend de la mesure précise des forces relatives de certaines raies, comme définie dans le système de classification de Smith, Shara et Moffat (1996, MNRAS, 281, 163). Enfin, les étoiles WN11 à WN6 sont considérées comme des WNL, et les étoiles WN5 à WN2 sont considérées comme WNE.

Ceci peut paraître inutilement compliqué, mais est en fait la conséquence, comme souvent en astronomie, de raisons « historiques ». La plupart du temps, les astronomes classifient avant de comprendre. On peut utiliser cette classification pour parler de chemins évolutifs. Globalement, le chemin évolutif d'une étoile massive s'écrit ainsi :

O → RSG/LBV → WNL → WNE → WC → SN

où O désigne une étoile de type O, RSG (Red Supergiant) désigne une étoile supergéante rouge, LBV (Luminous Blue Variable) désigne une étoile de type LBV, et SN désigne une supernova. Toutes les étoiles massives ne traversent pas toutes les phases. Cela dépend de trois paramètres initiaux : la masse, la métallicité et la vitesse de rotation.