Géographie de Taïwan - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

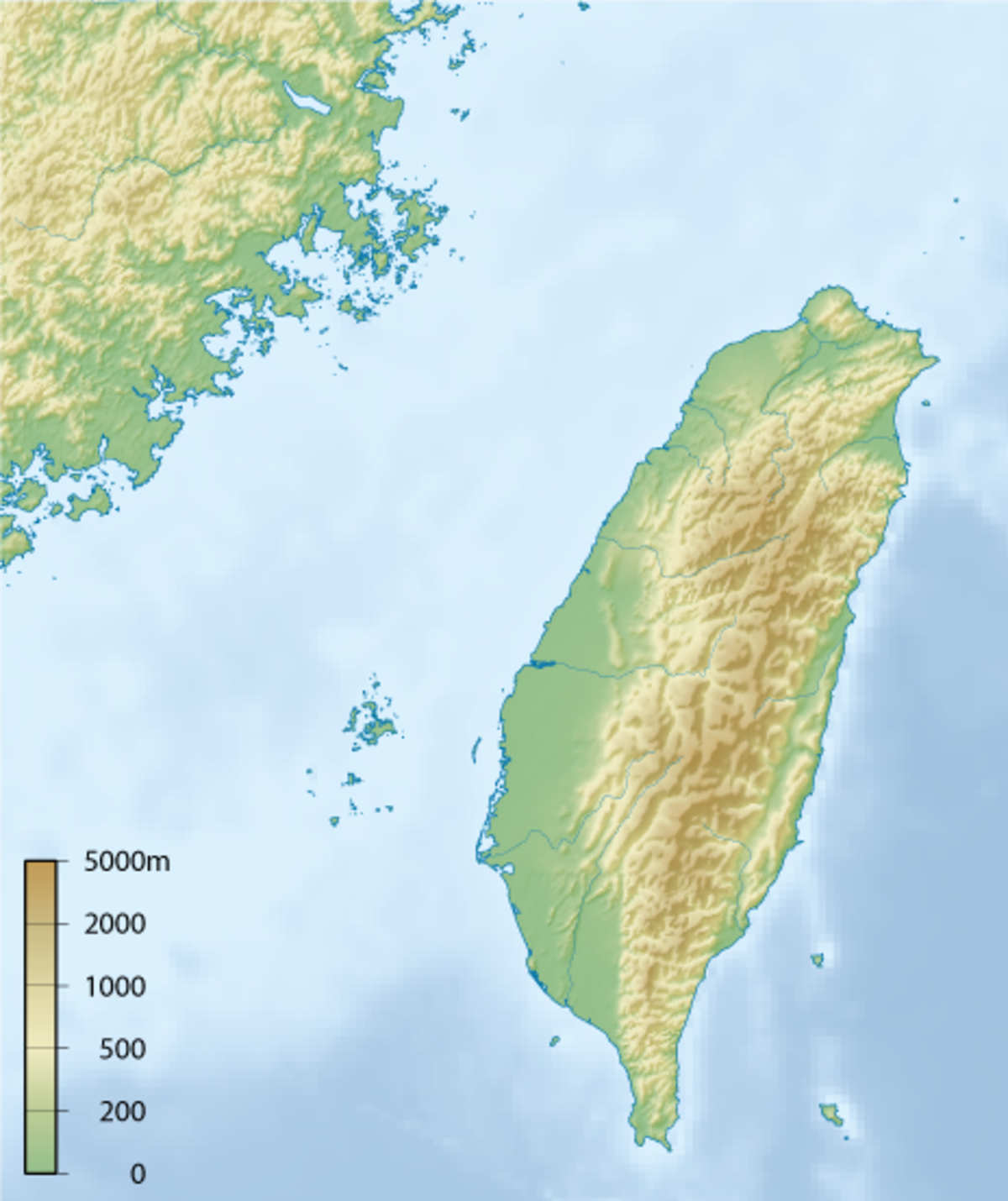

Géographie physique : un relief dissymétrique

Des plaines et des collines à la périphérie

La région des plaines s’étend à l’ouest : du bassin de Taipei à Taichung une plaine étroite (15 à 30 km de largeur ). De Taichung à Fangliao la plaine s’élargie et dépasse parfois 50 km de largeur. Enfin de Fangliao au cap Oluanpi les collines l’emportent. Les plaines deviennent rares, étroites et morcelées.

Plus à l’est s’élèvent les collines de piémonts, de 700 à 500 m, elles sont souvent boisées et marquent la limite entre les aires peuplées et peu peuplées. À l’opposé, le littoral oriental n’offre que de petites plaines, la principale étant celle d’Ilan au nord. En revanche, la montagne est omniprésente, en partie la chaîne Haian Shanmo qui se termine le plus souvent en falaises (roches métamorphiques).

De hautes chaînes de montagne au centre

Les montagnes couvrent plus de 60% du pays et 62 sommets dépassent 3 000 m. Le point culminant est le Yushan (3 997 m). Cette altitude mais aussi la fraîcheur du relief (fortes pentes, gorges profondes) s’expliquent par la jeunesse de la montagne. Elle eut en effet sa première orogenèse à la fin de l’ère secondaire, puis de nombreux rejeux (surrections) au tertiaire et au quaternaire. Aujourd’hui encore la chaîne orientale se soulève du fait de la plaque philippine qui entre en subduction sous la plaque eurasienne. Cela explique aussi les nombres de séismes. Comme l’île, les chaînes sont orientées nord/nord-est et sud/sud-ouest.

La chaîne centrale est la plus élevée : le Chungyang, flanqué à l’ouest d’un ensemble de chaînes parallèles : Yushan et Alishan au sud, et au nord par une troisième, Hsueshan.

À l’est de la chaîne principale s’étire une longue dépression longitudinale. Entre cette dépression et le Pacifique, le Haian est une longue chaîne qui s’élève à plus de 1 500 m. Enfin, à l’extrémité septentrionale de l’île, le petit massif de Yangming est formé d’anciens cratères aux fumeroles (fumées) sulfureuses, et parsemées de sources d’eau chaude.

Ces différentes chaînes montagneuses sont couvertes d’une magnifique forêt étagée :

- à l’étage inférieur : forêts tropicales humides, sempervirentes et denses, composées exclusivement de feuillus et de fougères arborescentes (qui ressemblent à des arbres). Les arbres sont entourés de lianes et d’épiphytes.

- à l’étage médian : forêts mixtes (conifères et feuillus), où les chênes, les érables et les ormes se mélangent aux cyprès jaunes et rouges. La forêt mixte disparaît au profit de la forêt de conifères (pins et sapins) ;

- au-delà de 3 500-3 600 m, sorte de steppe appelée la « pelouse alpine » (petite herbe, buissons, mousses).

Géographie des transports : en voie de modernisation

L’obstacle du relief et la circulation terrestre

- À l’ouest

L’autoroute Sun Yatsen, de Keelung à Kaohsiung, fut ouverte en 1978 ; une 2e, plus intérieure, a été achevée en 2001 et compte 2 fois 6 voies, voire parfois 2 fois 8 voies. Une autre a été inaugurée en 2003, reliant Taipei et Yilan. La voie ferrée est peu utilisée (moins de 15% du transport de marchandises). En revanche, la construction d’un TGV entre Taipei et Kaohsiung s’est ouverte en 2005. Le réseau routier est de très bonne qualité et très complet.

- À l’est

L’édification des voies, routières comme ferroviaires, a nécessité la multiplication des ouvrages d’art (grands ponts, grands tunnels…). Ainsi, le dernier tronçon de la voie ferrée qui entoure l’île entre Taitung et Kaohsiung a nécessité le percement de 34 tunnels et l’édification de 49 grands ponts. Les principales voies de circulation empruntent la dépression longitudinale.

- Les liaisons ouest/est

La route de Taichung à Yilan suit les vallées qui séparent le Hsueshan et le Chungyang. Trois routes seulement traversent de part en part les chaînes montagneuses et elles empruntent toutes des cols de 2000 m voire de 3000 m. Une voie express entre Taichung et Hualien est projetée.

Une puissance maritime

Après Singapour, Hongkong et Shanghai, Taïwan se place au 4e rang mondial pour la manutention des conteneurs. La progression du trafic de marchandises est spectaculaire : en 1960, plus de 4500 millions de tonnes, contre plus de 135000 millions de tonnes en 1998. De même elle bénéficie d’armateurs puissants. Evergreen est l’une es premières compagnies de porte-conteneurs au monde avec Gonavirs. Pourtant les conditions naturelles sont défavorables. La côte pacifique est baignée d’eaux profondes, mais l’arrière-pays est vide et les transports sont difficiles. À l’opposé, la côte du détroit est peuplée, et surtout l’arrière-pays est très favorable aux activités humaines. Cependant, le gros handicap pour l’édification de ports, c’est la suite ininterrompue de hauts fonds le long de cette plaine d’accumulation. La puissance maritime de Taïwan résulte donc d’une politique volontariste d’aménagement de l’espace menée par le gouvernement : il modernisa et agrandit d’anciens ports et il en créa de nouveaux.

| Classement des ports de Taïwan | |||

|---|---|---|---|

| 1er | Kaohsiung 高雄, 1961 py : Gāoxióng | C’est aussi le plus ancien (XVe siècle), mais le site actuel, créé en 1961, est totalement artificiel. Un bassin long de 10 km a été dragué dans une lagune et deux chenaux ont été ouverts à travers le cordon dunaire. Ainsi le port dispose de 20 km de quais, tous spécialisés, avec de plus en plus de porte-conteneurs. Par ailleurs, le port de pêche est toujours actif. Il importe des produits bruts et exporte des produits finis, essentiellement alimentaires et de haute technologie. C’est le 3e port à conteneurs au monde. | |

| 2e | Keelung 基隆, 1978 py : Jīlóng | Les Japonais avaient développé dès le XIXe siècle. Son extension est rendue difficile par les hauteurs qui l’entourent. Les autorités ont donc décidé d’édifier un nouveau port à une quinzaine de kilomètres à l’est. Entre temps, elles ont édifié le port de Suao (entré en service en 1978). | |

| 3e | Taichung 臺中, 1976 py : Táizhōng | Bien que très récent (ouvert en 1976), totalement artificiel, il connaît une progression remarquable et expédie des produits variés. | |

| 4e | Hualien 花蓮 py : Hualian | C'est le 4e de ligne et sa spécialité est l’exportation de marbre(carrières dans l’arrière-pays) et de ciment. | |

Les progrès de l’aviation

Les vols intérieurs, malgré la superficie relative de l’île, progressent, tout comme les vols internationaux. Ces derniers se sont surtout développés à partir des années 1970 avec la multiplication des voyages d’affaires et la libéralisation des sorties du territoire y compris vers la RPC au fur et à mesure de la démocratisation du régime.

Les principales liaisons sont en direct du Japon, de Hong-Kong et de Singapour. Ces deux derniers étant surtout des plates-formes (ou plaques tournantes) aéroportuaires. Pour garantir la progression du trafic, un 3e aéroport international doit s’ouvrir en 2007 à Taïwan.