Histoire du pétrole - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

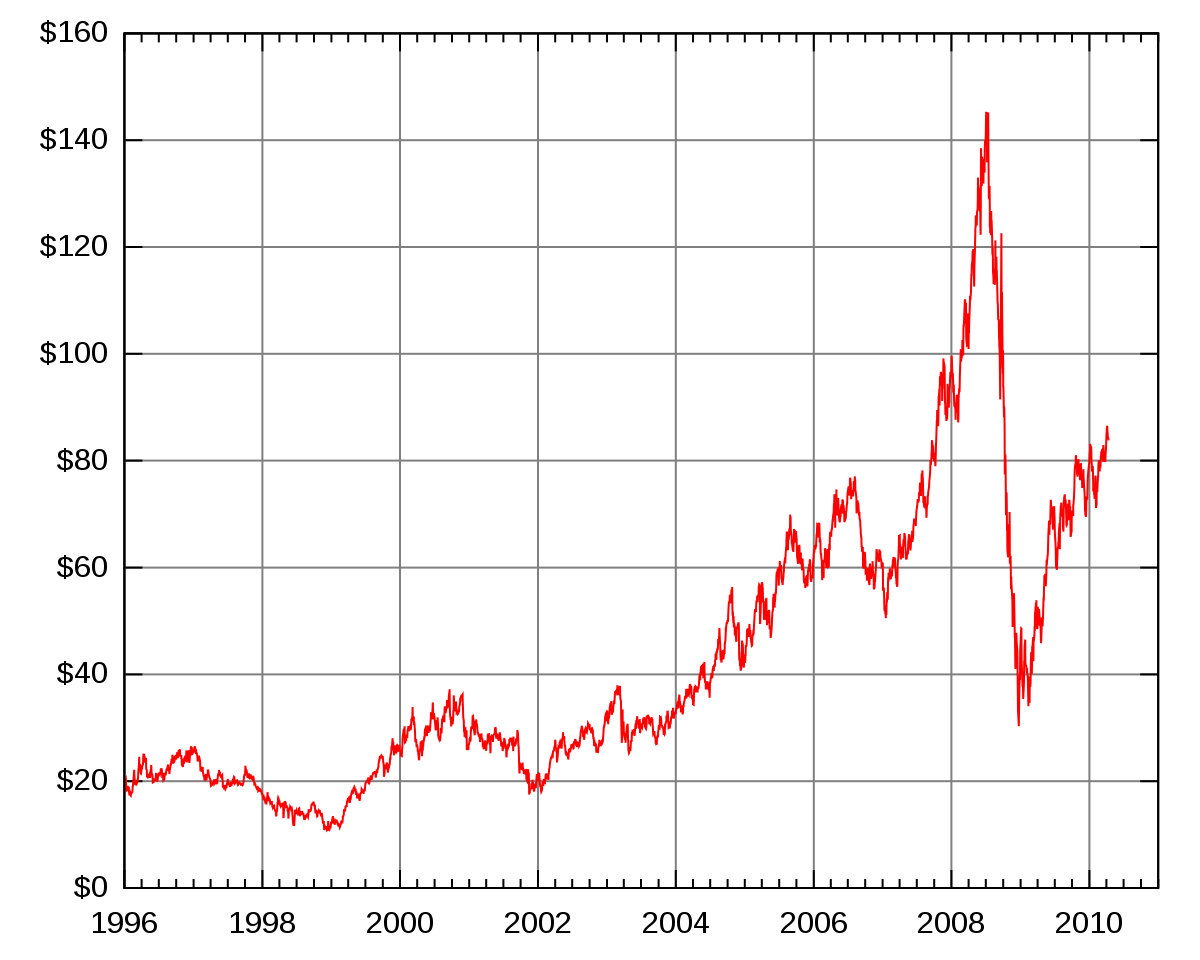

Depuis 2002 : bulle, puis effondrement des cours

À partir de 2002, le prix du pétrole a connu une hausse rapide. Celle-ci a surpris tous les analystes, d’autant qu’elle s’est produite sans raison politique majeure, contrairement aux chocs des années 1970. Si des paramètres momentanés (ouragans, rupture d’oléoducs, incidents politiques, situation au Venezuela) sont intervenus, les raisons de fond sont principalement économiques :

- la spéculation sur les matières premières en général, et le baril en particulier ; les transactions sur les futures dépassant ainsi celles sur le pétrole physique

- la hausse de la demande, en particulier de la Chine, dont la consommation a augmenté de plus de 2 Mbbls/j en quatre ans, résultat de l’accès d’une fraction pourtant faible de sa population à la société de consommation ;

- l’épuisement rapide des réserves mondiales de certaines régions, comme la mer du Nord, qui ont été exploitées très intensivement. Par exemple, la production britannique a diminué de 40 % entre 2000 et 2006, tandis que la production australienne a diminué de moitié ;

- les investissements trop faibles de la décennie 1990 (en raison du faible prix du pétrole dans les années 1990) sur l'ensemble de la chaîne pétrolière : prospection, derricks, gisements, oléoducs, pétroliers, raffineries

- la répugnance des pays membres de l'OPEP à augmenter leur production sur simple demande des pays consommateurs.

Ces facteurs de hausse des prix furent partiellement compensées, jusqu’en 2004, par un rebond spectaculaire de la production russe mais celle-ci augmente beaucoup moins depuis 2005. Le pétrole non conventionnel fait l’objet d’investissements accrus, et la stratégie militaire des grandes puissances prend de plus en plus le pétrole en compte.

Les paramètres principaux pour l'estimation de la demande pétrolière à moyen et long terme sont entre autres : la croissance (ou la récession) économique ; l'évolution de la part du pétrole dans le mix énergétique ; les changements dans l'efficacité de l'utilisation du pétrole (intensité énergétique par unité de PIB) ; le prix du pétrole ; les conditions climatiques.

D'autres éléments influent sur la demande à court terme : le prix des énergies concurrentes (principalement gaz et charbon) ; la fiscalité sur les produits pétroliers ; le taux de change du dollar ; le taux de charge des tankers ; la spéculation ; le nombre de jours travaillés dans le mois ; les grèves dans les industries très consommatrices de pétrole, etc.

La hausse du prix du pétrole, quand elle provient d'une demande physique réelle, a des effets bénéfiques. Elle génère les investissements nécessaires à l'amélioration des capacités de raffinerie et de l'augmentation de la production à l'avenir. En période de bas prix du pétrole telle que les années 90, les investissements sont retardés ; les installations vieillissent, la prospection est reportée, l'efficacité de l'exploitation des gisements n'est pas améliorée (seulement 35% du pétrole en place dans un gisement sont récupérés actuellement). La hausse des prix soigne ainsi les maux de l'industrie pétrolière de ces 20 dernières années.

Courant 2006, les prix se sont légèrement tassés aux environs de 60 dollars. Ils repartent à la hausse en 2007, atteignant des records historiques à 80 dollars (12 septembre) puis 90 (19 octobre) et enfin quasiment 100 (21 novembre). Le mercredi 2 janvier 2008, le baril atteint 100 dollars pour la première fois de son histoire à la bourse de New York, ce qui correspond à son plus haut niveau en dollars constants depuis avril 1980, puis de nouveaux seuils furent dépassés : 110 dollars le 12 mars 2008, 120 le 5 mai, 130 le 21 mai, 140 le 26 juin. Le 11 juillet 2008, le prix atteint un pic de 147 dollars auquel succède un net reflux (plus de 20 dollars), dû d'une part à des informations faisant état d'une baisse prochaine des achats de la Chine qui aurait constitué de vastes stocks à l'approche des jeux olympiques, et d'autre part à l'ajustement à la baisse de la demande des consommateurs des États-Unis, qui diminuent de 4% leurs trajets automobiles. Le 15 septembre, sous le coup de la crise profonde qui commence à secouer l'économie mondiale, le prix repasse sous les 100 dollars. Le 22 octobre, le baril descend sous les 65 dollars malgré la réunion du cartel de l'OPEP qui retire des barils du marché et diminue la production.

Début 2009, le prix évolue entre 40 et 50 USD/bbl. Chakib Khelil, ministre algérien de l'Énergie, envisage que le cours puisse atteindre 60 USD/bbl en fin d'année 2009.