Histoire du pétrole - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

1945-1973 : l’abondance

La forte croissance économique que connaissent les pays développés entre 1950 et le milieu de 1970 s'appuie sur l'accès à l'énergie bon marché. Sa consommation passe de 1,7 GTep en 1950 à 5,2 GTep en 1970, soit un triplement en 20 ans. Au cours de cette période, le pétrole détrône progressivement le charbon dans les pays où celui-ci se fait rare, pour l'alimentation des centrales électriques et de l’industrie. La population mondiale augmente de 60 % durant ces années, tandis que la production de pétrole est multipliée par sept.

À cette époque, le pétrole est encore « facile » : les nouveaux gisements se trouvent facilement, et un petit nombre de régions productrices suffit à la consommation mondiale. Les moyens de transport (pétroliers, oléoducs) suivent ce développement, entraînant une diminution des coûts, et l'augmentation des risques associés. Les prix étant clairement orientés à la baisse, les pays disposant des plus vastes réserves créent en 1960, l’Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (OPEP), organisme chargé de coordonner les intérêts des pays membres et dont l’action, relativement limitée au début, gagnera en puissance.

En 1953, les États-Unis mettent en place des restrictions à l’importation de pétrole afin de stimuler la production nationale. La fermeture du canal de Suez de 1967 à 1975 entraîne l'augmentation de la capacité unitaire des transports maritimes, avec, dans les années 1970, des supertankers de 550 000 tonnes.

Des négociations importantes eurent lieu à Téhéran, puis à Tripoli en 1971, où les pays de l’OPEP obtinrent des compagnies une revalorisation substantielle de leurs revenus et des assurances de nouvelles augmentations. Le prix de l’Arabe léger (Arabian Light), brut de référence, n’était que de 3,02 USD courant le baril.

Avec une série de nationalisations des ressources pétrolières en 1971, (Algérie, Arabie saoudite), l’OPEP donne le coup d’envoi des revendications visant à s’assurer une forte participation dans les bénéfices liés au pétrole. Ces revendications ont été suivies d’effets par des accords de participation signés avec les pays du golfe persique. Par ailleurs, la production américaine atteint son pic en 1971.

1901-1945 : développement des techniques et des marchés

Dans les années 1910, on a déjà découvert des champs pétrolifères importants au Canada (Alberta), en Indonésie (Sumatra), en 1885), en Perse (Masjed Soleiman, 1908), au Pérou (Zorritos, 1863), au Vénézuela et au Mexique : le domaine pétrolier se considère très vite dans sa dimension mondiale.

Développement des techniques

Foré en 1901, le premier puits du gisement de Spindletop au Texas inaugure une ère nouvelle : creusé dans un réservoir profond et non indiqué par des affleurements, il produit 80 kbbls/j.

Les progrès des techniques d'explorations pétrolières, notamment par des dispositifs d'analyse électrique des sous-sols, expérimentés dans le nord de l'Alsace par les frères Schlumberger à partir de 1927, révolutionnent le secteur. Ces recherches conduiront à la technique de la diagraphie, qui permet de détecter les strates productrices pendant le forage. A la même époque, on met au point les techniques de carottage, qui identifient précisément les couches géologiques ; la gravimétrie contribue à l'identification des anticlinaux ; enfin la sismique, en apportant une description de plus en plus précise du sous-sol avant tout forage, se rend indispensable.

Dans le but de s'adapter à la demande ci-dessous, le raffinage du pétrole progresse considérablement dans cette période. Le craquage catalytique en lit fluidisé est mis au point dans les années 1930 ; il permet essentiellement de transformer des coupes lourdes, mal valorisées, en carburants pour l'automobile.

Développement des marchés

En 1878 plusieurs inventeurs contribuent à la mise au point de l'ampoule électrique ; cette invention amorce le déclin de la lampe à pétrole, qui était jusque-là le principal débouché du pétrole. En 1905 Henry Ford lance la production de masse dans l'automobile, qui ouvre le marché des carburants liquides, domaine dans lequel le pétrole sera inégalable au cours du XXe siècle. Le seul secteur de l'automobile, qui passera de zéro à 800 millions d'unités en un siècle, suffira à assurer le succès du pétrole. Cependant il ne concerne qu'une partie du baril, qui est toujours en 2009 la partie la mieux valorisée ; il s'agit donc de trouver des débouchés à tout le reste des coupes pétrolières. Les carburants constituent une coupe intermédiaire de la distillation du pétrole ; il reste à trouver une utilité aux produits légers, qui sont souvent gazeux, et aux produits lourds, souvent visqueux et difficiles à manipuler avec les méthodes de l'industrie naissante. Le naphta entre en compétition avec les carburants : transformé en oléfines dans un vapocraqueur, elles-mêmes transformées en polymères, qui permettent de fabriquer de nouveaux matériaux adaptés à l'extrusion et au moulage (objets en polyéthylène, polypropylène) ; on en fera également des films.

L'industrie pétrolière produira de la graisse pour la mécanique, de l'huile de graissage pour les moteurs ; les fractions les plus lourdes telles que le fioul lourd seront longtemps employées comme combustible, soit dans les moteurs Diesel marine (1910 pour la Marine britannique), soit dans le chauffage individuel ou la production électrique ; les résidus (asphalte) sont employés pour le revêtement des routes.

La chimie s'emparera également des produits pétroliers, qui livrent des intermédiaires de synthèse à un prix inégalable, particulièrement le benzène ; d'autres gammes de produits naissent, souvent en employant les nouvelles connnaissance en polymérisation, avec le polychlorure de vinyle dès le début du XXe siècle, ou le Nylon 6-6 en 1935. Les matières plastiques sont en quasi totalité tirées du pétrole en 2009 ; c'est également le cas des fibres synthétiques, jusqu'à la fibre de carbone.

Les fractions légères sont employées comme combustible ; le méthane est en 2009 la principale source d'hydrogène dans le monde (96 % de la production). Les propane et butane trouvent un emploi comme combustible individuel, sous forme de bouteille de gaz. L'éthane fut longtemps utilisé comme simple gaz combustible en raffinerie, ou brûlé à la torche ; mais à partir du deuxième choc pétrolier, les économies d'énergie en raffinerie ont conduit à utiliser la totalité des coupes d'une façon ou d'une autre.

Développement commercial

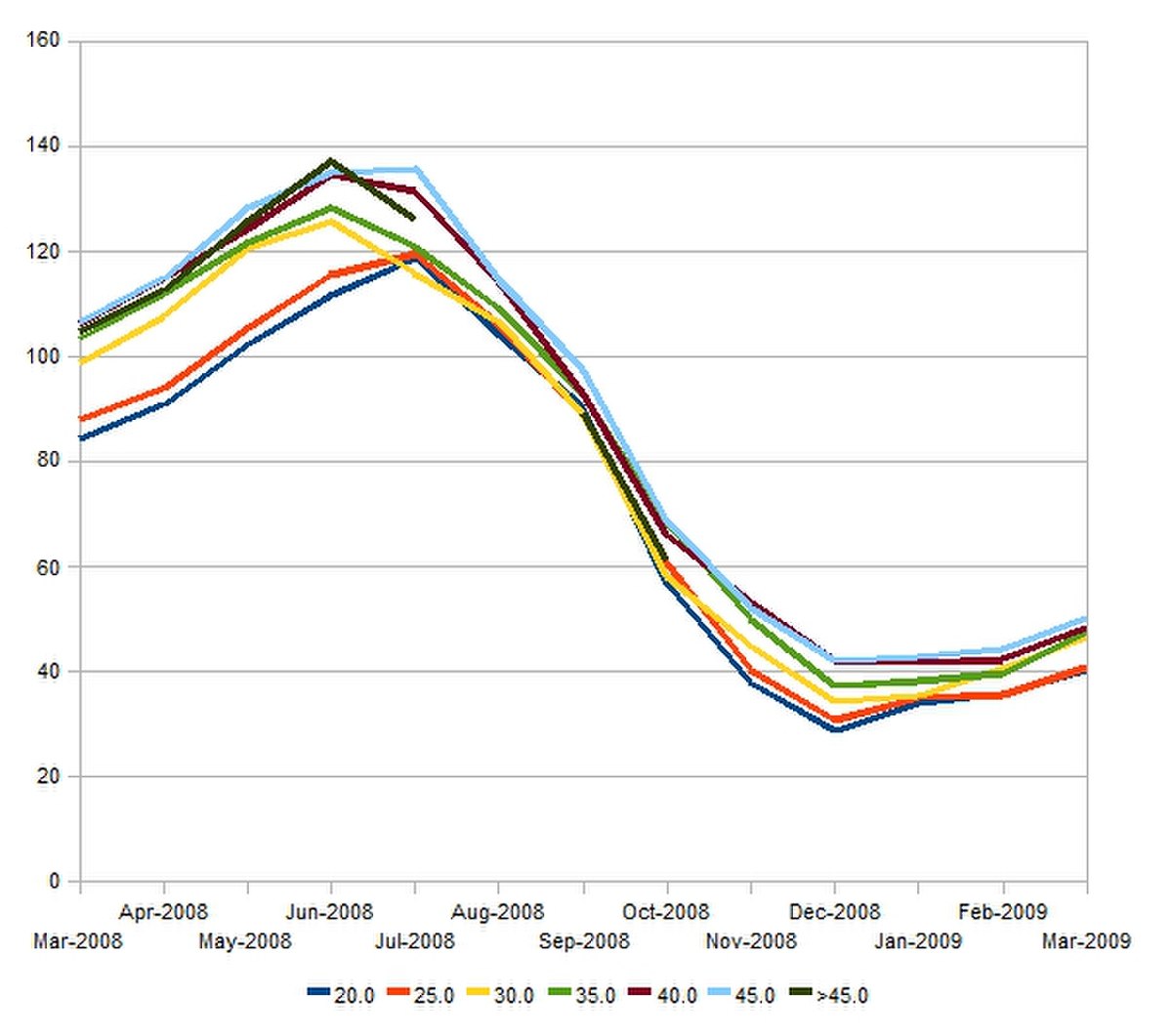

Le pétrole peut donc être commercialisé dans cette perspective, contribuant à faire de cette matière une commodité, au contenu relativement standard ; les variations de composition (pétrole aromatique ou naphténique) de densité (densité API), et d'impuretés à éliminer (soufre, mercaptans) sont identifiées et gérées commercialement, avec une prime aux pétroles dits « légers », car ils contiennent une plus grande proportion de coupes de type carburants/naphta, la section la mieux valorisée ; au contraire, les pétroles dits « acides », car contenant des dérivés soufrés, sont pénalisés, là encore sur la base d'une analyse du contenu. Le graphe ci-contre montre l'évolution parallèle du prix d'un baril de pétrole en USD, selon sa densité API, dans la période 2008-2009.

Des gisements de pétrole de grande taille, comme East Texas ou Kirkouk, sont si prolifiques que l’inquiétude principale est alors de savoir comment écouler la production. Le pétrole devient une source d’énergie majeure, au même titre que le charbon. Pendant les deux guerres mondiales, l’approvisionnement en pétrole des belligérants est un enjeu majeur.

L’industrie pétrolière se développe ensuite dans un nombre accru de pays, mais reste largement dominée par la production américaine qui, en 1945, représente encore 60 % du chiffre mondial de 7 Mbbls/j. Néanmoins, s’agissant des réserves, une part croissante se situe au Moyen-Orient, où l'on commence à découvrir les gisements géants, tel Burgan en 1938.

À partir des années 1980, le pétrole et certains produits pétroliers feront l'objet d'instruments financiers (futures, options) cotés en bourse, contribuant à favoriser les échanges commerciaux sur cette matière.