Larme - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Trajet d'une larme

Les larmes naissent par filtration du sang dans les glandes lacrymales, qui se situent au-dessus de chaque œil, sous l’os frontal (réséqué). Chaque glande lacrymale produit 1,2 microlitre (µl) de larmes par minute.

Elles descendent vers l’œil par les ductules excréteurs des glandes lacrymales, sont étalées sur toute la surface de l’œil par les paupières. À ce moment-là, elles agissent, (oxygénation, nutrition, protection).

Les larmes se chargent alors en dioxyde de carbone, et en éléments extérieurs dissous, alors que leur concentration en nutriments et en O diminue.

Une part des larmes s’évapore, le reste s’écoule en passant par le lac lacrymal (celui-ci déborde lors d’un larmoiement abondant, et provoque un écoulement de larmes sur le visage) puis par les canaux lacrymaux (également appelés canalicules lacrymaux) pour atteindre le sac lacrymal.

Lorsque celui-ci est plein, le surplus s’écoule par le conduit lacrymo-nasal (également appelé canal naso-lacrymal) puis est avalé ou expectoré par éternuement ou avec le mucus nasal. C’est ainsi que sont évacués les corps dissous sur l'œil, avec un constant renouvellement des larmes (même durant le sommeil).

Expressions

- Pleurer à chaudes larmes : pleurer sincèrement, fortement.

- Être au bord des larmes : être poussé à bout, prêt à pleurer .

- Larmes de crocodile : larmes hypocrites. Se dit lorsqu'une personne fait semblant de pleurer (fausses larmes) ou en n'étant pas sincère (en référence aux larmes hypocrites que ces reptiles verseraient sur la mort des proies qu'ils dévorent malgré tout.

- Une larme : une goutte. Se dit par exemple pour demander une petite quantité d'un liquide tel que le champagne.

- Les Saintes Larmes font partie des reliques « physiques » du Christ, traces de son passage sur la Terre.

- Pleurer comme une madeleine : pleurer en abondance pendant un large laps de temps.

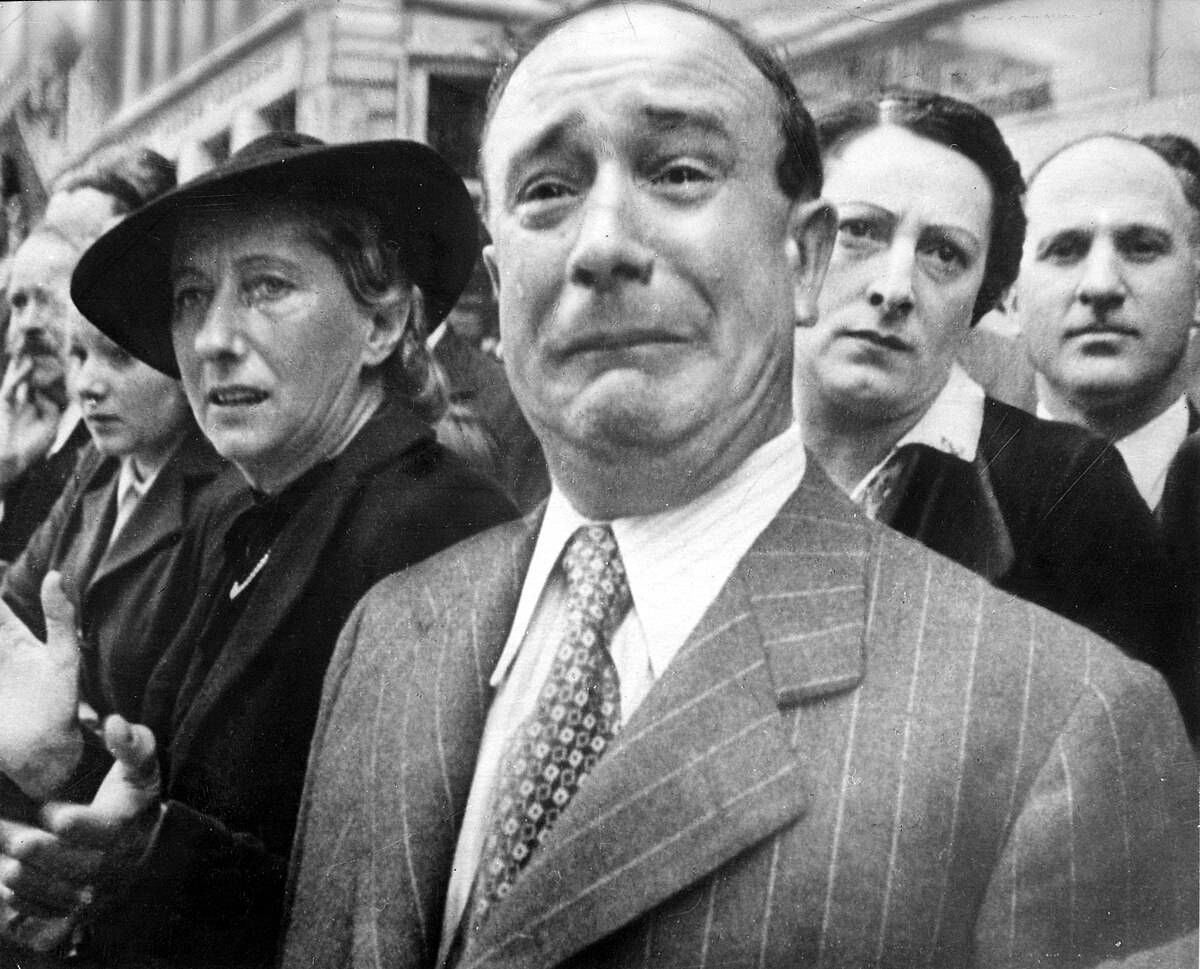

Rôle des émotions dans la surproduction de larmes

Les émotions agissent sur les glandes lacrymales par l'intermédiaire du système limbique.

Le nerf facial VII contrôle les glandes lacrymales.

Il existe deux sortes de fibres qui agissent sur les glandes lacrymales : les fibres sympathiques et parasympathiques.

D’une manière générale, au niveau du corps humain, les nerfs parasympathiques et sympathiques contrôlent les activités involontaires des organes (ex. : battements du cœur). L’action des nerfs parasympathiques est très souvent opposée à l’action des nerfs sympathiques. Par exemple, au niveau des glandes, les nerfs parasympathiques augmentent les sécrétions, et les nerfs sympathiques les diminuent. Les commandes du système nerveux peuvent donc trouver, grâce à ces nerfs, un équilibre dans le fonctionnement des organes.

Pour atteindre la glande lacrymale, les fibres parasympathiques et sympathiques empruntent un chemin légèrement différent.

Les fibres sympathiques de la glande lacrymale suivent tout d’abord les fibres sympathiques oculaires puis, au plexus carotidien, prennent une voie différente : elles traversent le nerf pétreux profond.

Les fibres parasympathiques des glandes lacrymales, elles, ont pour origine le centre lacrymo-muco-nasal, situé dans la protubérance annulaire. Elles suivent le nerf VII puis, à la sortie du ganglion géniculé, l’abandonnent et forment le nerf grand pétreux superficiel. Celui-ci s’anastomose avec le nerf pétreux profond et forme le nerf vidien.

Une fois réunies dans le nerf vidien, les fibres sympathiques et parasympathiques de la glande lacrymale atteignent le ganglion sphéno-palation (ou ganglion ptérygo-palatin). Ces fibres sont appelées à leur sortie du ganglion « fibres post-ganglionnaires ». Celles-ci rejoignent le nerf maxilliaire supérieur. Elles empruntent la voie orbitaire de ce dernier puis le nerf lacrymal (issu du nerf ophtalmique). Ce nerf va les mener dans la glande lacrymale.

En quoi est-il utile de pleurer après une émotion forte ?

La composition des larmes évacuées à la suite d’une émotion est très différente des larmes créées en permanence ou des larmes-réflexes. Les pleurs d’émotion contiennent en effet plus de protéines, d’hormones, dont la prolactine mais aussi la leucine encéphalique qui agit sur la douleur. Le message nerveux qui provoque les larmes entraîne également la production d’antalgiques naturels (d’origine non médicamenteuse). On retrouve également dans ce type de larmes les molécules responsables du stress ou des toxines apparues sous l’effet du stress. Une étude a même calculé que pleurer diminuait la tristesse ou la colère de 40% environ.

Toutefois, d'après le professeur Christian Ohrloff, porte-parole de la DOG (Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft, Société Allemande d'Ophtalmologie) et directeur de la clinique universitaire ophtalmologique de Francfort, la particularité des larmes d'émotion reste largement inexplorée. Les effets de catharsis ou relaxant des larmes qu'avancent certaines thèses restent à confirmer, observe la DOG dans une étude publiée en 2009.