Listeria monocytogenes - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| Listeria monocytogenes | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||

| Classification | |||||||||

| Règne | Bacteria | ||||||||

| Embranchement | Firmicutes | ||||||||

| Classe | Bacilli | ||||||||

| Ordre | Bacillales | ||||||||

| Famille | Listeriaceae | ||||||||

| Genre | Listeria | ||||||||

| Nom binominal | |||||||||

| Listeria monocytogenes Murray et al., 1926 | |||||||||

| | |||||||||

Listeria monocytogenes est une bactérie à Gram-positif, du genre Listeria, division des Firmicutes, qui doit son nom à Joseph Lister.

C'est la seule espèce du genre Listeria pathogène pour l'homme ; il s'agit d'un bacille de petite taille, non sporulé, aéro-anaérobie facultatif, ubiquitaire (sol, végétaux, eau), possédant une catalase et mobile à 20 °C. Selon certaines études, 1 à 10 % des humains seraient porteurs sains de L. monocytogenes dans leur intestin.

Écologie, rôles pathogènes et épidémiologie

La listériose est une anthropozoonose. Ce germe est répandu chez nombre d'espèces animales, soit comme commensal (intestin des bovidés, oiseaux et même de l'homme), soit comme agent de septicémies avec abcès multiples et monocytoses (élevage de souris, lapins) ou encéphalites (moutons, chèvres). Il est de plus très résistant dans les milieux extérieurs et peut se trouver dans la terre, le foin, les débris végétaux, etc.

Symptômes

La bactérie ingérée dans une nourriture quelconque peut traverser la paroi intestinale et induire divers symptômes tel un état pseudo-grippal apparemment bénin, notamment chez la femme enceinte.

Les symptômes sont plus importants

- chez le foetus et le bébé (méningite néo-natale notamment, ou fausse couche, ou encore granulomatosis infantiseptica résultant de la contamination transplacentaire permise par deux protéines de la Listeria (appelées InlA et InlB) qui s'apparient à des récepteurs qui sont respectivement la E-cadherine et Met, permettant à la bactérie de se coller au placenta puis de le traverser. Des cas de méningites néo-natales seraient, d'après Seeliger, dus à la présence de listérias dans la flore vaginale de la mère. Il semble toutefois que ce commensalisme vaginal n'ait été détecté qu'en Allemagne.

- Chez les adultes ou jeunes immunodéprimés, il est probable qu'on ne repère que le sommet de l'iceberg dont la base est constituée par des infections non détectées, le germe étant peu pathogène pour l'homme normal. L'épidémiologie est mal connue : un commémoratif de contact animal manque dans une bonne moitié des cas.

Méthodes de diagnostic

Selon les cas, culture du LCR, hémoculture, culture de méconium pour les septicémies néo-natales. Il faut connaître les listérias pour éviter d'éliminer les cultures comme « contaminants pseudodiphtériques » ou lactobacilles.

Les obstétriciens demandent souvent des séro-diagnostics pour le dépistage de la listériose en cours de grossesse. La valeur de ces tests sérologiques n'est pas établie. En séro-agglutination, il y a des faux positifs, dus à des Antigènes communs entre listérias et staphylocoques ou entérocoques. On ne considère comme significatifs que des taux de 1/320 ou plus. Les réactions de fixation du complément seraient plus fiables.

Caractères bactériologiques

Morphologie

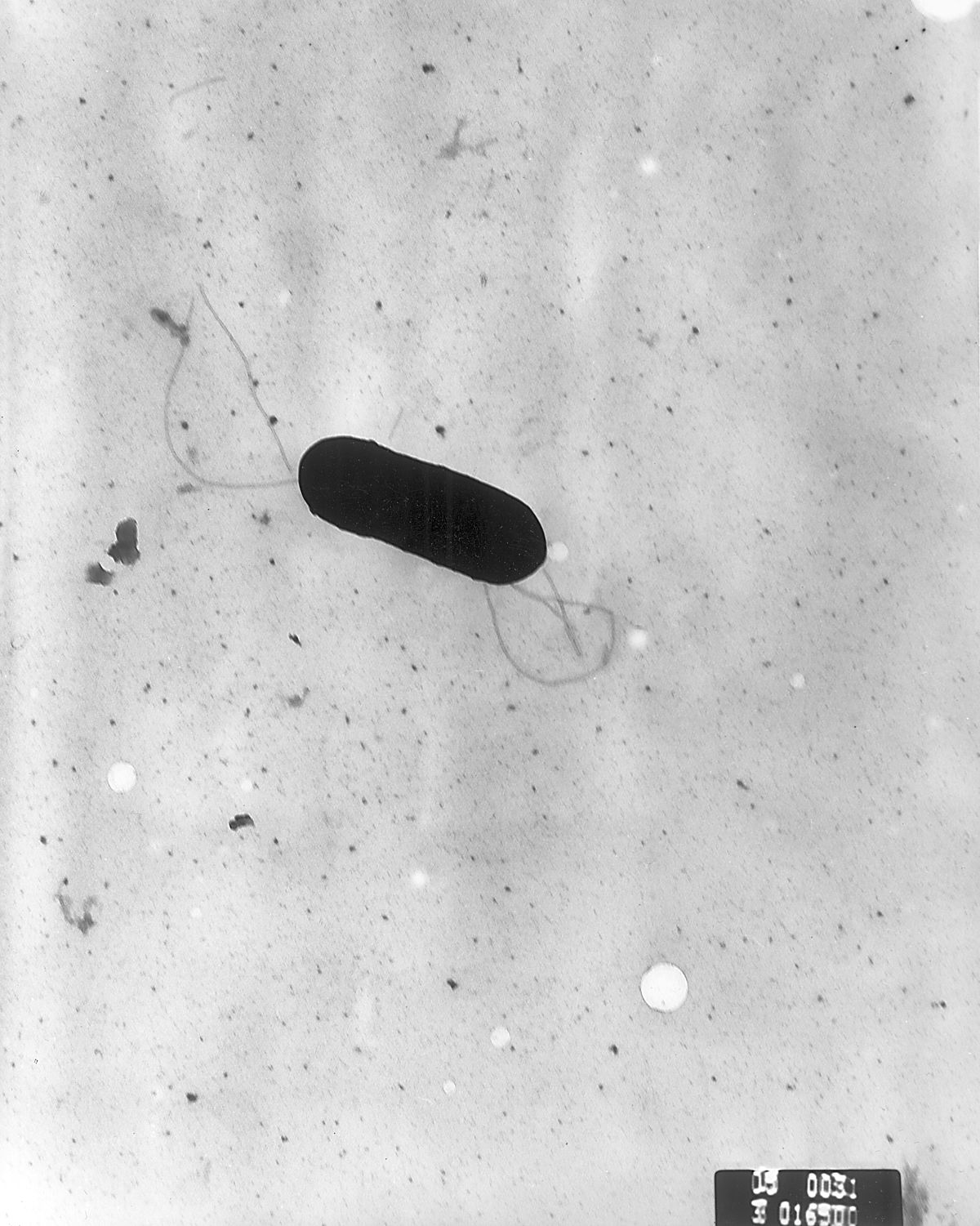

Petits bacilles trapus, 1 à 2 µm sur 0,5 µm, colorés régulièrement, ressemblant à des bacilles pseudodiphtériques avec lesquels il faut éviter de les confondre. Ils s'en distinguent par leur mobilité (mobile par ciliature péritriche) mais celle-ci n'est évidente que dans les cultures faites entre 20 et 30°C. Dans les colonies R, on peut observer de longues formes filamenteuses.

Culture

- Aéro-anaérobie facultatif,

- colonies transparentes de 1 à 2 mm,

- sur gélose au sang : petite zone d'hémolyse bêta,

- catalase +,

- Ne produit pas de sulfure d'hydrogène,

- se développe à 4°C et même jusqu'à -2°C,

- pousse en présence de nalidixine,

Antigènes

Quatre types sérologiques ont été décrits ; les types 1 et 4 sont les plus fréquents.

Pouvoir pathogène expérimental

Le dépôt d'une goutte de culture sur la conjonctive d'un cobaye ou d'un lapin provoque une kératoconjonctivite purulente (signe d'Anton).