Lycée Geoffroy-Saint-Hilaire - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Histoire

Du collège d'Étampes au lycée

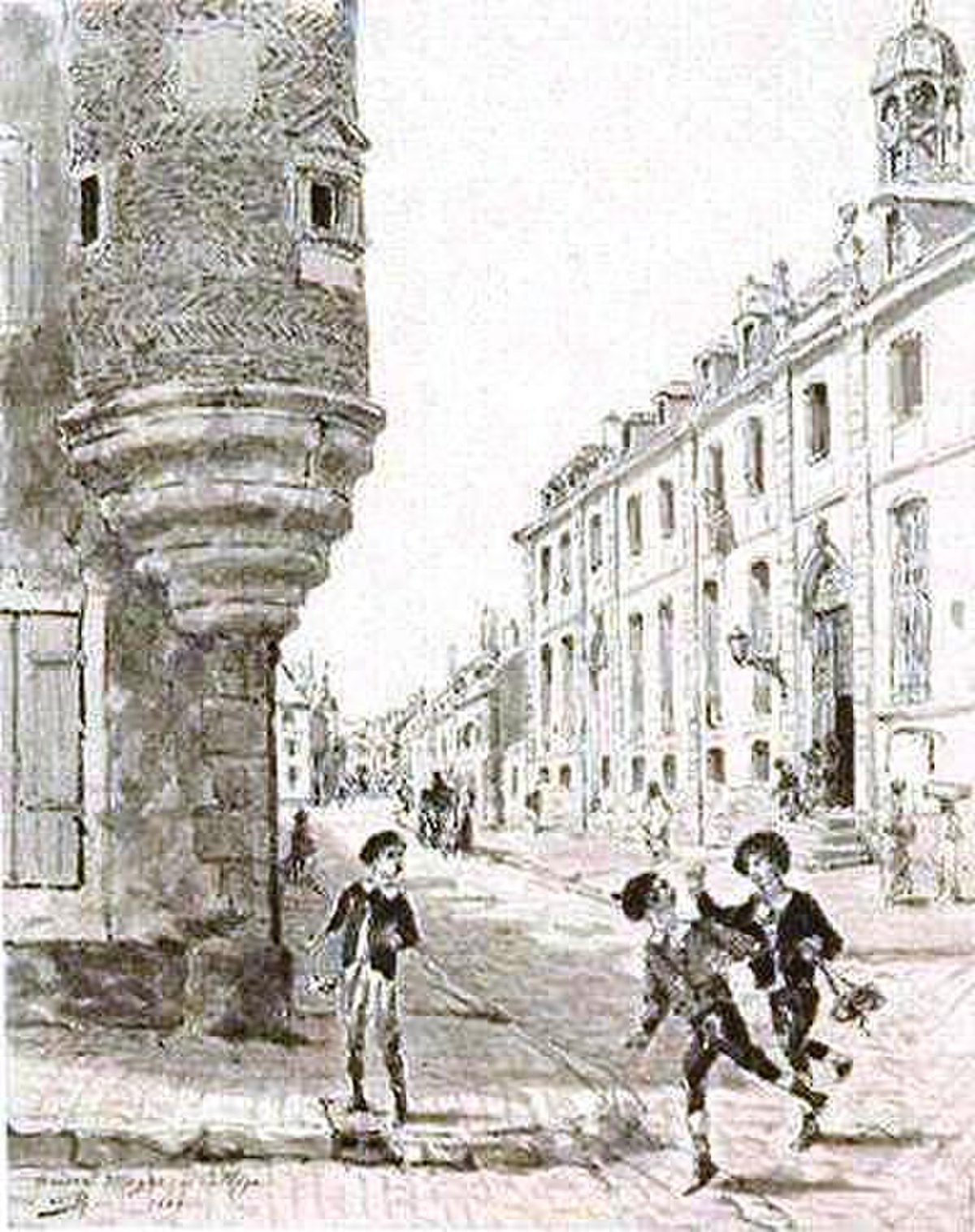

Le lycée Geoffroy-Saint-Hilaire partage aujourd'hui avec le collège Guettard l'héritage de l'ancien collège d'Étampes, dont la fondation se situe peut-être dès 1460. Les premières traces d'enseignement public remontent dans cette ville encore plus tôt, au XIIe siècle : à cette époque les chanoines des collégiales Notre-Dame et Sainte-Croix s'en disputent la responsabilité. Mais les cours sont alors ordinairement dispensés au domicile des maîtres. Vers 1514 les Étampois obtiennent du roi l'autorisation d'utiliser pour l'achat ou la construction d'un nouveau bâtiment une partie des fonds alloués à l'entretien des remparts, arguant « que leur ville serait mieux défendue par des citoyens bien instruits [...] que par des murailles et autres fortifications. » Le collège occupe successivement plusieurs maisons de la rue Saint-Antoine, de l'autre côté de laquelle s'établit une congrégation de Barnabites qui assurent l'éducation des élèves à partir de 1629. Louis XV y entend la messe le 20 mai 1745.

Après la Révolution française, l'établissement traverse la rue et s'installe dans les murs du couvent que les religieux ont quitté en 1790 : un décret impérial de 1806 y autorise l'ouverture d'une école secondaire municipale. En 1891, à la demande de l'association des anciens élèves, le collège reçoit du conseil municipal le nom d'Étienne Geoffroy Saint-Hilaire. Il incorpore pendant la Seconde Guerre mondiale l'établissement créé par l'inspecteur primaire Louis Moreau (mort en déportation) et devient ainsi collège classique et moderne.

Dans « 53 jours », roman posthume et inachevé de Georges Perec, le narrateur décrit la grande diversité du recrutement du collège au début des années 1950. Il dresse des élèves un tableau en « sept familles » :

- « les Étampois et Étampoises, de souche ou de résidence », externes ;

- « les "bouseux" : des Beaucerons aux mains fortes qui venaient des grosses fermes des environs », demi-pensionnaires ;

puis, parmi les internes : - « les Parisiens ( "Parisiens, têtes de chien, Parigots, têtes de veau"), des cancres expulsés des lycées nobles de la capitale ou de la proche banlieue » ;

- « les Corses ; ce n'était pas vraiment un groupe, mais plutôt un gang » ;

- quinze ou vingt élèves venus d'AOF, qui « enduraient avec une résignation stoïque les rigueurs de l'hiver étampois et l'indigence du chauffage central » ;

- « une quinzaine d'autres internes [...] d'Afrique du Nord, et plus particulièrement de Tunisie ; [...] encore plus fauchés que nous ne pouvions l'être » ;

- enfin, le groupe des « Indochinois », qui pour la plupart « étaient scandaleusement riches et vivaient d'une façon que nous pouvions difficilement imaginer ».

L'établissement devient en 1961 un lycée municipal, puis nationalisé et enfin un lycée polyvalent d'État mixte.

Du centre-ville au plateau de Guinette

De plus en plus à l'étroit dans le centre-ville, le lycée est transféré en 1963 dans de nouveaux bâtiments construits sur le plateau de Guinette. En 1966, ses anciens locaux de la rue Saint-Antoine sont affectés à un collège d'enseignement secondaire mixte, qui prend en 1968 le nom de Jean-Étienne Guettard pour permettre au lycée de conserver sa dénomination.

À Guinette, l'établissement ne cesse de grandir. Dès le début, il absorbe la section commerciale d'un cours complémentaire de jeunes filles créé en 1946, à partir de laquelle est constitué un CET commercial. Un internat mixte de 480 places est ouvert. En 1971, un CET industriel est créé. En 1975, le lycée se sépare du premier cycle, qui va former le collège de Guinette, et de la section technique industrielle, qui se transforme en LEP et prend le nom de Louis Blériot (en 1985 le LEP devient lycée professionnel). En 1977, le CET commercial donne à son tour naissance à un LEP, mais qui reste intégré à l'établissement. La même année voit la fermeture de l'internat.

En novembre 1985, la visite de Jean-Pierre Chevènement, alors ministre de l'Éducation nationale, donne le coup d'envoi de grands travaux de rénovation. Une section d'enseignement industriel long est ouverte en 1986. L'ancien internat est rénové, jusqu'en 1987, pour accueillir les nouvelles sections technologiques. En 1992, un appel d'offres est lancé pour une autre opération de rénovation et d'extension : les nouveaux bâtiments sont inaugurés en 1994. En mars 2006, pour le bicentenaire de la création de l'école secondaire municipale et le soixante-dixième anniversaire de la naissance de Georges Perec, le CDI du lycée devient « Espace George Perec ».

Lors de la rentrée 2009, un durcissement des exigences vestimentaires de l'administration (à l'encontre du « court », short ou jupe, et des jeans troués) suscite un mouvement original qui vaut à l'établissement une publicité nationale : les jeudi 10 et vendredi 11 septembre, les « journées du short » (dont le nom fait écho à celui du film La Journée de la jupe) voient élèves en short et autres habits courts se présenter en masse devant l'établissement, dont ils franchissent les grilles devant des surveillants vite débordés. Léa Dedieu, la lycéenne qui a lancé l'idée de cette forme d'action via un groupe Facebook, est sanctionnée de trois jours d'exclusion.