Méningo-encéphalite amibienne primitive - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

|

| Méningo-encéphalite amibienne primitive |

| CIM-10: | B60.2, G05.2 |

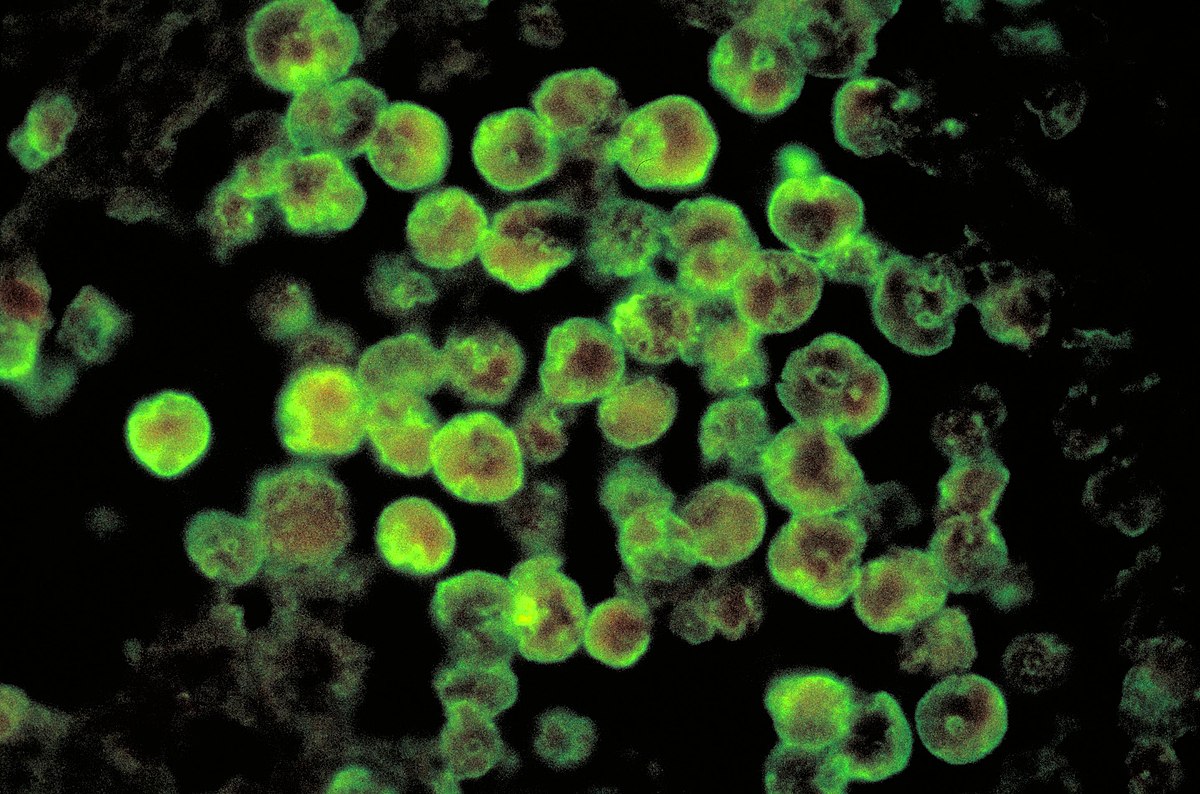

La seule manifestation pathologique décrite chez l'homme et imputable à Naegleria fowleri est la Méningo-encéphalite amibienne primitive, parfois nommée Méningo-encéphalite amibienne aiguë primitive ou MEAP.

Épidémiologie

Des cas de MEAP ont été rapportés de diverses parties du monde, tant en milieu tropical que tempéré. Le premier cas reconnu de MEAP remonte à 1909. Au total, en 1992, 150 cas environ avaient été rapportés pour l'ensemble de la planète.

En 2007, on estime que plus de 200 cas ont été diagnostiqués dans le monde, en apparence on peut croire que la fréquence de la maladie augmente, cependant cette augmentation du nombre de cas découverts est aussi dû à un meilleur diagnostic de la part des cliniciens et à l'évolution des techniques d'explorations médicales et anatomo-pathologiques.

La maladie se propage chez les personnes jeunes et en bonne santé des deux sexes qui se trouvent régulièrement en contact avec l'eau douce et chaude particulièrement en pratiquant de la plongée en apnée sans masque. Cependant il faut que des conditions particulières soient réunies pour provoquer la MEAP.

Pathogénicité et signes cliniques

La MEAP entraîne l'apparition brutale de maux de têtes, fièvre modérée, de nausées parfois associée à une irritation de la gorge et une rhinite. Le tout pouvant s'accompagner de léthargie, raideur de la nuque, photophobie, diverses atteintes oculaires (mydriase, nystagmus, sensibilité à la pression) , convulsions involontaires, évoluant rapidement vers un syndrome confusionnel, une hyperthermie (39 à 41°C), des vomissements et crises épileptiformes puis un coma irréversible suivi de la mort de la personne atteinte par dépression respiratoire après moins d'une ou deux semaines suivant l'apparition des symptômes.

Explorations

- Le scanner cérébral : il montre des hypodensités, parfois hémorragique, une hydrocéphalie associée aussi qu'un œdème cérébral diffus. On lui préfèrera l'IRM, plus sensible.

- L'IRM cérébrale : Montre des signes en faveur d'une méningo-encéphalite.

- La ponction lombaire : Des amibes positives aux anticorps anti-Naegleria ou positives au test de flagellation (deux flagelles polaires) peuvent être mis en évidence dans le liquide cérébro-spinal, lui même souvent purulent et hématique, mais leur absence n'exclut pas la possibilité d'une MEAP, c'est l'absence de bactéries malgré une clinique suspecte qui prime alors.

- L'électro-encéphalographie (EEG) : Montre des signes d'encéphalite. Dans un stade avancé, il permet de confirmer le coma dépassé et la mort cérébrale qui mène à la prise de décisions sur la conduite du traitement et la poursuite des soins de réanimation.

- Le diagnostic ne peut être établi de manière incontestable que sur biopsie cérébrale, souvent effectuée qu'en post-mortem.

Incubation

Lors d'une exposition apparemment liée a l'inhalation de poussières ou de gouttelettes contenant N.Fowleri sous sa forme kystique ou végétative, la période d'incubation pourrait durer jusqu'à deux à trois semaines, mais peut, selon des données rapportées des États-Unis se limiter à trois ou cinq jours.

Traitements

L'infection est de pronostic catastrophique. Il n'existe pas de traitement véritablement efficace contre cette infection, fort heureusement la maladie est rare et demande que des conditions spécifiques soient réunies pour déclencher la MEAP. Ces conditions particulières ainsi que l'inoculum requis sont encore méconnues à l'heure actuelle. Cependant certains médicaments et antibiotiques semblent influer sur l'évolution de l'infection comme l'amphotéricine B, la rifampicine et la miconazole qui associées ont prouvés leur efficacité sur 2 ou 3 personnes. En 1992, la littérature ne rapportait que 7 cas de survie avérée à la MEAP (le taux de survie est donc encore plus bas que pour l'infection au virus Ebola) et uniquement chez des sujets très jeunes de 2 à 14 ans et dont le traitement et l'infection ont laissés des séquelles neurologiques plus ou moins importantes.