Météorologie de l'espace - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Soleil

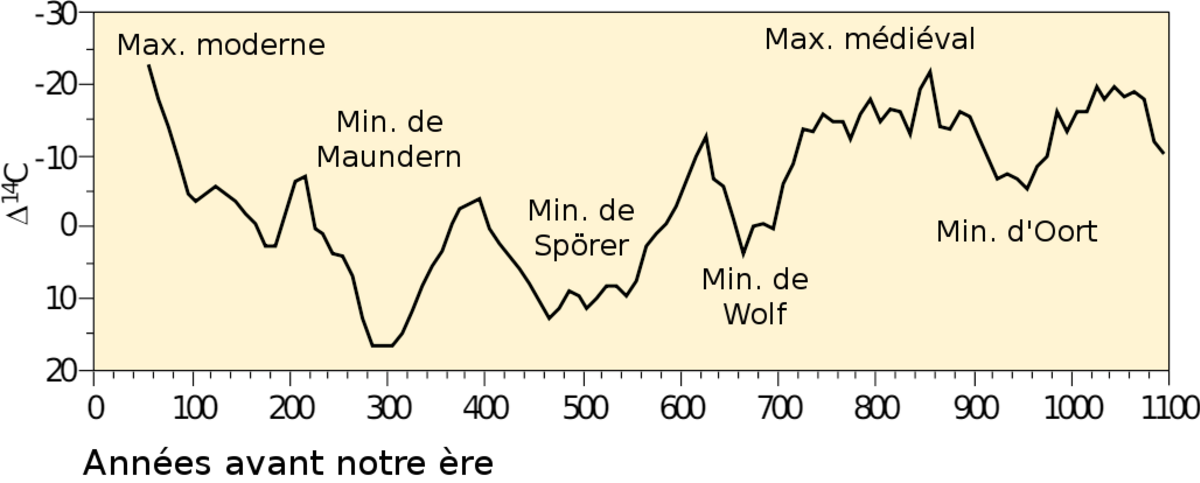

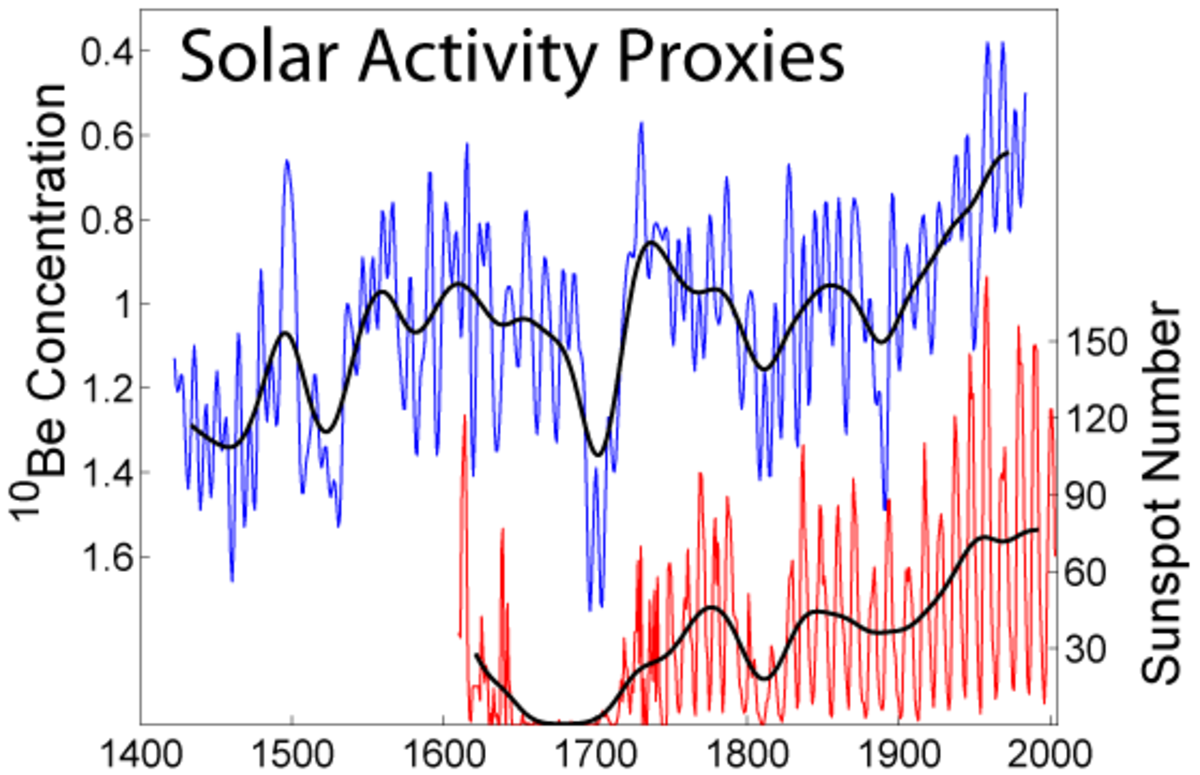

Le Soleil n’est pas l’astre immuable qu’on croit. Comme de nombreuses étoiles, il possède une activité cyclique (le cycle solaire) dont la périodicité est de 11 ans environ et une variation de son activité à long terme au cours des siècles. Par exemple, pendant le minimum de Maunder, il n'y avait plus de taches solaires (voir la courbe de droite en rouge).

Pendant les périodes d’activité maximum, le nombre de taches solaires est plus élevé et il se produit davantage d’éruptions solaires. Une telle éruption peut, en quelques minutes, libérer l'équivalence énergétique d'un mois de production humaine. Le surcroît d’activité solaire se traduit aussi par l’éjection dans l’espace de grandes quantités de matière. Les éruptions sont accompagnées de rayonnements intenses dans l’ultraviolet, en rayons X et en ondes radio. Enfin, le Soleil peut émettre des faisceaux de particules (protons, électrons…) de haute énergie. Quand de telles perturbations sont dirigées vers la Terre, elles viennent perturber l’environnement terrestre entier dans les minutes ou les heures qui suivent leur émission. Toutes les couches de notre environnement terrestre sont concernées : depuis la magnétosphère (la cavité magnétique qui entoure la Terre à plus de 1000 km d’altitude), l’ionosphère (la couche conductrice située entre 100 et 1000 km environ, et qui joue un rôle essentiel dans la transmissions des ondes radio), à l’atmosphère neutre (moins de 100 km), et jusque dans la lithosphère.

Historique de la discipline

- 1859 : Le 1er septembre, l’astronome Richard Carrington observait un groupe important de taches solaires, quand tout d’un coup "deux points intensément lumineux et blancs sont apparus". Carrington venait d’observer une éruption (flare) particulièrement violente, rarement visible en lumière blanche. 17 heures plus tard, l’environnement terrestre fut fortement perturbé, déclenchant des aurores jusqu’à basse latitude, et de nombreuses perturbations dans le réseau télégraphique. Carrington fut un des premiers à faire le rapprochement entre ce qui s’était passé sur le Soleil et les répercussions sur Terre.

- 1969 : Dans le cadre du programme Apollo, la NASA crée un service de surveillance de l’environnement terrestre pour déterminer le risque d’irradiation des astronautes. Ceux-ci sont en effet exposés à des doses de rayonnement importantes en fonctions des régions traversées (notamment les ceintures de rayonnement) et lors d’éruptions solaires. Ce service de la NASA marqua un premier pas vers la compréhension et la prévision des risques associés au milieu spatial.

- 1990 : Le Space Environment Center (Boulder, États-Unis) récolte les données provenant de divers instruments sur le sol et dans l’espace, dans le but de caractériser le milieu spatial, et devient le principal centre de prévision du milieu spatial. C’est aussi le seul à fonctionner 24h/24h et à pouvoir ainsi être qualifié d’opérationnel. Ce centre fonctionnement en collaboration étroite avec l’US Air Force, pour qui la connaissance permanente de l’environnement spatial devient un enjeu stratégique.

- 1995 : Le satellite scientifique SoHO, dédié à l’observation du Soleil, vient bouleverser notre compréhension de cet astre et révèle à la fois la violence et la complexité des mécanismes éruptifs.

- 1999 : La NASA lance le projet “Living With a Star” (LWS), comprenant une flottille des satellites pour observer de la Terre et du Soleil. Pour la première fois, des satellites scientifiques ont vocation à alimenter un service opérationnel de l’étude du milieu spatial : les données doivent être disponibles en temps réel et sans interruption. Dès 2003, ce programme est rebaptisé International Living With a Star et inclut désormais des missions européennes, japonaises et chinoises. Le premier satellite (et aussi le plus gros) à entrer dans le cadre de ce programme est Solar Dynamics Observatory, qui a été lancé en février 2010 ; il sert à l’observation permanente du Soleil.

- 1999 : L’Agence spatiale européenne (ESA) mandate deux consortiums pour concevoir un programme de service européen de météorologie de l’espace. Les conclusions sont rendues deux ans plus tard. La communauté scientifique émet un message fort pour que soit mis sur pied un réseau européen de prévision ainsi qu’un ensemble de satellites d’observations. Mais le marché n’est pas encore mûr et beaucoup d’utilisateurs potentiels ne sont pas prêts à investir dans un tel service. Il y a aussi un problème politique : un tel service doit-il être assuré par l’ESA ou par la Communauté européenne ? La situation aux États-Unis est très différente, où le budget spatial est comparativement plus important et où l’armée est fortement impliquée. L’ESA décide pour l’instant de financer une série de projets pilote.

- 2004 : Des scientifiques européens montent le programme COST724, dont le but est de fédérer les activités de différents pays européens dans le domaine de la météorologie de l’espace. Ce programme s’achève en 2007 avec la mise en ligne d’un portail internet, qui regroupe notamment tous les partenaires.

- 2007 : De nombreux pays financent des projets de recherche consacrés à la météorologie de l’espace. Plusieurs sondes spatiales vont bientôt permettre d’étudier de nouveaux aspects des relations Soleil-Terre. Il s’agit de projets européens (PICARD, PROBA2), voire internationaux (STEREO,SDO, HINODE…). On reste cependant encore très loin d’un programme opérationnel qui délivrerait des projets destinés aux utilisateurs, comme c’est le cas en météorologie terrestre.