Météorologie de l'espace - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Effets

Les variations du milieu spatial peuvent nous affecter de plusieurs façons. Certains effets sont d’ailleurs connus de longue date, alors que leur origine solaire n’a été découverte que récemment.

Communications

Les ondes électromagnétiques émises entre le sol et les satellites de télécommunication doivent traverser l’ionosphère, un milieu ionisé qui modifie légèrement. Les gammes de fréquence les plus concernées vont de 10 MHz à 2 GHz environ. Lors d’orages magnétiques, d’éruptions solaires ou d’événements à protons, les caractéristiques de l’ionosphère changent et la transmission s’en trouve affectée. Les ondes peuvent souffrir de dispersion, être fortement voire totalement atténuées ou être réfractées, provoquant alors des interférences. Certains de ces effets peuvent être locaux (quelques kilomètres) et durer quelques minutes alors que d’autres (les évènements à protons) affectent les régions polaires pendant plusieurs heures. La plupart sont difficiles à prédire. D’autres perturbations peuvent survenir lors d’éruptions solaires, quand les ondes radio émises par le Soleil interfèrent directement avec les émissions terrestres. Des instruments comme le radiohéliographe de Nançay permettent de suivre et d’étudier ces émissions solaires.

Ces effets sont connus des opérateurs de satellites de télécommunication, qui alors se servent de satellite-relais pour transmettre les communications. Ces effets affectent davantage encore les radiocommunications de moyennes et longues distances dans la bande HF, qui est la plus affectée par les variations de l’ionosphère. Le positionnement par satellites (GPS) est lui aussi concerné. Il arrive occasionnellement que la mesure de la position soit fausse ou que le signal des satellites ne soit plus capté. Plusieurs interruptions du service GPS sont par exemple survenues lors de la guerre du Golfe, perturbant les opérations militaires. Ces dysfonctionnements constituent aujourd’hui le principal obstacle à la mise à disposition d’un service 100% opérationnel et rendent d’autant plus nécessaire l’envoi simultané d’informations pour valider la mesure de la position.

Un autre exemple d’événement est celui survenu en octobre-novembre 2003, où, suite à une série d’éruptions solaires, plusieurs vols transpolaires perdirent pendant plus d’une heure le contact radio avec le sol et ne purent se servir du GPS. Les compagnies aériennes concernées prévoient depuis (dans la mesure du possible) des itinéraires de déviation, ce qui entraîne une consommation accrue de carburant et des retards.

Satellites et lanceurs

Parmi les effets les mieux documentés en météorologie de l’espace, il y a ceux qui concernent les satellites. Les particules énergétiques émises lors d’éruptions solaires pénètrent profondément à l’intérieur de la matière (quelques mm pour les électrons, quelques cm pour les protons), dont ils peuvent à terme dégrader les propriétés. Surtout, elles y accumulent des charges électriques qui finissent par provoquer des claquages. Le matériel informatique y est très sensible. Les effets peuvent être bénins avec par exemple des changements d’état dans la mémoire, où des bits passent de 0 à 1 ou inversement. D’autres effets peuvent être plus graves, avec la destruction de composants vitaux, comme le système de contrôle d’attitude. Dans le premier cas, on peut se contenter de redémarrer l’ordinateur de bord, ou de basculer sur un système redondant. Dans le second cas, le satellite peut perdre une partie de ses fonctions voire devenir totalement inopérant.

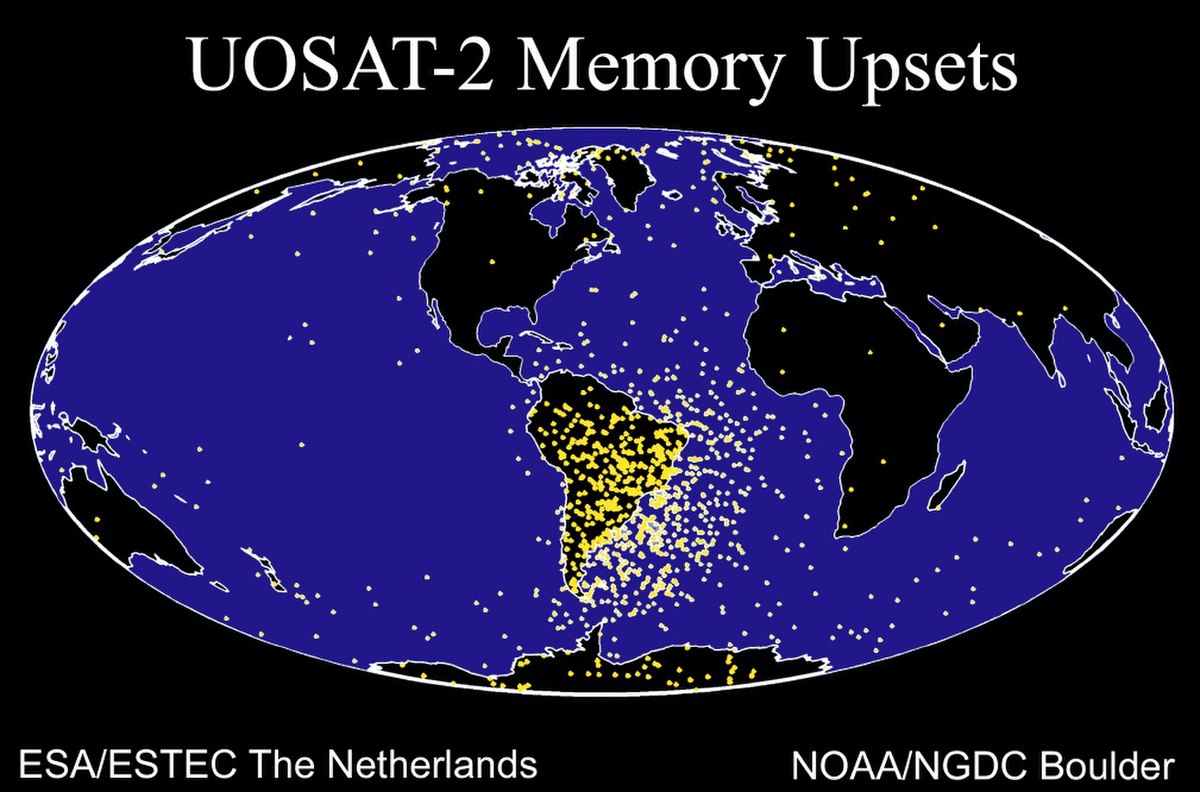

Dans l’image de droite, chaque point représente une erreur informatique recensée à bord du satellite anglais UoSat-2 en fonction de son emplacement. Le taux de pannes augmente fortement au-dessus du Brésil, dans une région appelée anomalie Sud Atlantique. Cette région particulière doit son existence à un léger décentrage entre le dipôle magnétique terrestre et l’axe de rotation terrestre. Les ceintures de rayonnement sont relativement plus proches de la Terre au-dessus du Brésil, où davantage de particules énergétiques pénètrent dans la haute atmosphère. Ces particules sont responsables des pannes informatiques observées à bord d’UoSat-2. Un nombre d’incidents accru y est aussi observé pour les ordinateurs de bord des avions de ligne.

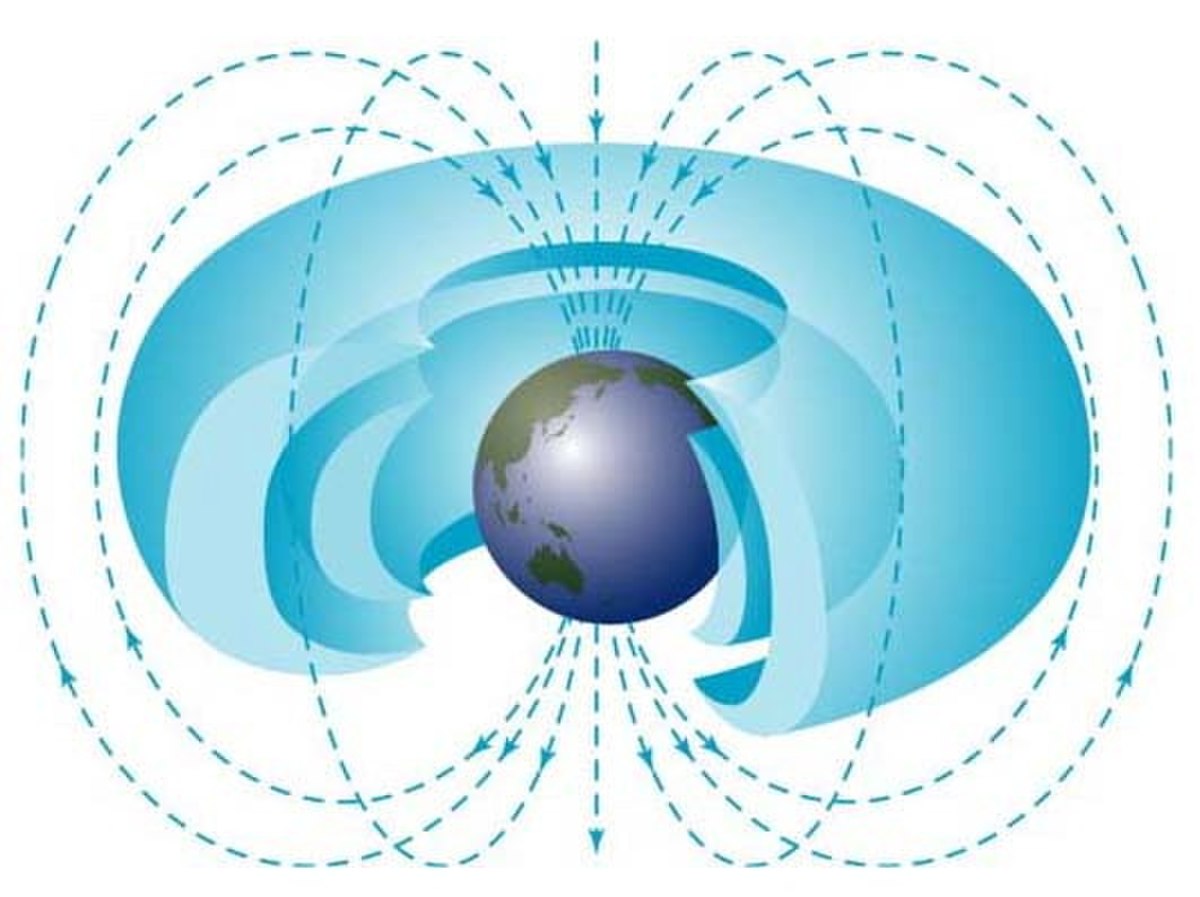

L’image de droite représente les ceintures de rayonnement, une zone toroïdale qui se peuple de protons et d’électrons de haute énergie lors d’orages magnétiques. Ces particules peuvent y résider pendant des semaines voire des mois et constituent une menace importante pour les satellites qui traversent ces régions. C’est notamment le cas des satellites NAVSTAR du système GPS et des satellites Galileo.

On estime que plusieurs satellites sont définitivement perdus tous les 10 ans à cause du rayonnement ionisant. Ce chiffre est cependant difficile à établir en l’absence de statistiques fiables sur les satellites commerciaux ou militaires. Les orbites les plus concernées sont celles qui se situent dans le vent solaire (où le satellite n’est pas protégé par le bouclier magnétique de la magnétosphère et dans les ceintures de rayonnement. La meilleure protection consiste à blinder les circuits sensibles et à utiliser des systèmes redondants. Le même danger guette les lanceurs; on estime que le risque de défaillance d’une fusée Ariane 5 lors d’un fort événement solaire peut dépasser un pour-cent.

Les satellites sont aussi affectés par le rayonnement UV, qui altère la structure cristalline des panneaux solaires et diminue ainsi leur rendement. Les panneaux solaires perdent typiquement 25% de leur rendement en dix ans, mais une seule éruption solaire peut faire chuter cette valeur de plusieurs pour cents.

Un autre effet concerne l’orbitographie. Les objets qui se déplacent sur des orbites basses (typiquement moins de 800 km d’altitude) rencontrent une faible résistance de l’atmosphère, qui les ralentit et leur fait perdre en permanence de l’altitude. Lors d’éruptions solaires ou lors d’orages magnétiques, les réchauffements de l’ionosphère et l’augmentation de la densité qui s’en suit accélèrent cette perte d’altitude. Certains satellites peuvent ainsi perdre plus de 10 km en quelques jours. Ces effets sont particulièrement gênants pour les satellites d’observation de la Terre tels que Spot, dont la position doit être connue avec une grande précision. Ils concernent aussi les débris spatiaux, qui jonchent l’espace et constituent une menace permanente pour tout objet dans l’espace. Les débris dont la taille dépasse 1 cm sont suivis en permanence par le radar américain de Haystack du NORAD. Or tout changement intempestif d’orbite nécessite le re-calcul fastidieux de leur position.

Le problème de la prévision orbitographique se manifesta de façon aiguë lors de la rentrée atmosphérique de la station spatiale russe MIR. Les débris de cette station finirent leur course dans l’océan Pacifique le 23 mars 2001, en pleine période d’activité solaire. À cause de cette dernière, il fut très difficile de prévoir le point de chute.

Les besoins en orbitographie concernent la prévision à court terme (heures voire jours) pour se prémunir contre tout changement brutal d’orbite, mais aussi la prévision à long terme (années) pour prévoir la quantité de carburant nécessaire pour reprendre de l’altitude.

Êtres vivants

Les rayonnements ionisants constituent aussi un risque pour les êtres vivants. Il faut faire ici la différence entre le rayonnement d’origine solaire, qui est principalement constitué de protons et d’électrons dont l’énergie peut atteindre 100 MeV. Ce flux de particules est intermittent et difficilement prévisible. Les éruptions surviennent en l’espace de quelques minutes et peuvent durer une heure ou davantage. Le rayonnement cosmique est principalement d’origine extragalactique et l’énergie des particules peut facilement dépasser 100 GeV. Ce flux cosmique fluctue peu et ne diminue que de 10 à 25% pendant les périodes de forte activité solaire. Cette diminution est une conséquence des perturbations interplanétaires telles que les éjections de masse coronales, qui sont en moyenne dix fois plus fréquentes en période de forte activité solaire et contribuent alors à disperser le rayonnement cosmique.

Seules les particules les plus énergétiques peuvent traverser le champ magnétique terrestre. Elles pénètrent ensuite dans l’atmosphère, où elles subissent des collisions et provoquent des réactions nucléaires dont les produits (en particulier les neutrons) sont détectés au sol. Les êtres vivants les plus directement concernés sont donc les astronautes, surtout lorsqu’ils ne sont pas protégés par la station spatiale. Une très forte éruption solaire peut provoquer en quelques minutes la mort d’un astronaute insuffisamment protégé. Il s’en produit en moyenne deux tous les dix ans. Par chance, il ne s’en est jamais produit lors des missions Apollo. En revanche, la probabilité d’en avoir lors d’un voyage vers la planète Mars est importante. La solution consiste à prévoir un habitacle blindé dans l’engin spatial et à interdire toute activité dans l’espace lors de périodes à risque.

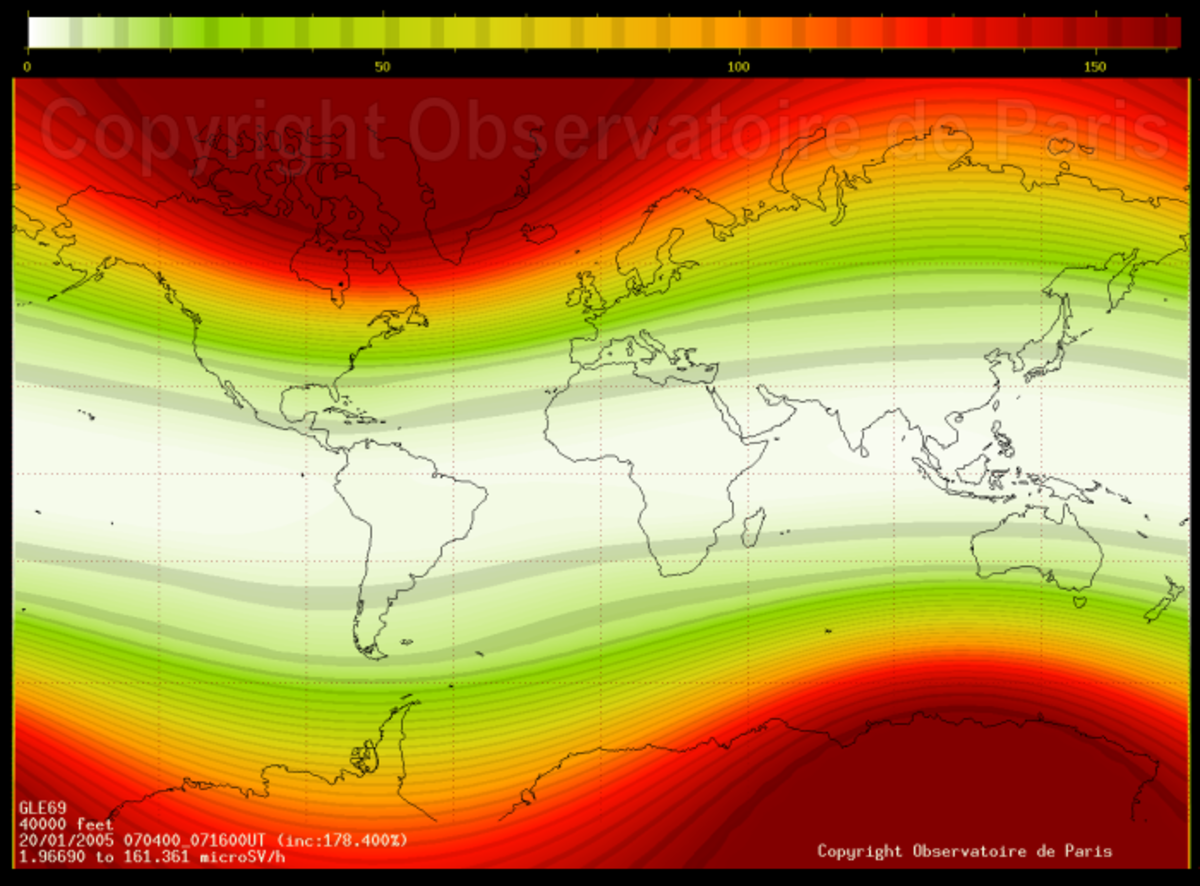

Les êtres vivants sur Terre sont aussi exposés aux rayonnements ionisants, mais la contribution extraterrestre y demeure faible. La dose augmente toutefois avec l’altitude car l’atmosphère constitue une deuxième couche protectrice après le champ géomagnétique. Elle augmente également avec la latitude car l’efficacité du blindage magnétique est moindre lorsque l’on s’approche des pôles. Le personnel navigant et les passagers sont donc sujets à un rayonnement ionisant plus important qu’au sol. Le Concorde était directement concerné en raison de son altitude de vol élevée (environ 18 km). C’était d’ailleurs un des rares avions à être équipé de dosimètres. Aujourd’hui, avec les nouvelles réglementations européennes sur les doses maximales que peuvent recevoir le personnel navigant et les femmes enceintes, il est nécessaire d’effectuer un suivi des doses reçues. Le calcul de la dose accumulée pendant un vol peut aisément se faire à posteriori, comme le montre par exemple le système SIEVERT. L’image à droite représente la dose horaire estimée par le CERCLe de l’observatoire de Meudon à une altitude de 12 km lors de la violente éruption solaire du 20 janvier 2005. Un passager empruntant un vol à haute latitude recevait ce jour-là une portion non négligeable de la dose annuelle maximale admissible en France (5 mSv/an, hors personnes exposées).

Diverses espèces animales (en particulier les pigeons voyageurs) ont la capacité de détecter le champ magnétique terrestre et s’en servent pour s’orienter. Il semblerait que des pigeons aient été désorientés lors d’orages géomagnétiques. Or, en Europe, l’impact de tels orages sur l’orientation du champ magnétique reste faible, de l’ordre du degré. Les effets des orages sur les animaux demandent donc à être étayés par des études scientifiques.

Réseaux électriques

La nuit du 13 mars 1989, une panne de transformateur survint dans le réseau électrique de Hydro-Québec, entraînant des dysfonctionnements qui, en moins de 90 secondes plongèrent plus de 6 millions de personnes dans l’obscurité. Cette panne dura 9 heures et le montant des dégâts fut évalué à 9 milliards de $. Cette panne, qui reste exceptionnelle, est le résultat d’un enchaînement d’évènements qui démarra par un orage magnétique qui intensifia les courants ionosphériques à haute latitude. Ces derniers engendrèrent par induction dans la croûte terrestre des courants qui vinrent s’ajouter à ceux circulant normalement dans les transformateurs. Il en résulta la surchauffe de certains transformateurs, qui étaient déjà fortement sollicités.

L’impact des orages magnétique et des courants induits est bien connu des pays situés à haute latitude (Scandinavie, Canada, États-Unis, Nouvelle-Zélande) dont les compagnies d’électricité ont depuis pris des mesures pour soulager le réseau en cas de pareil évènement. La Finlande ne semble jamais avoir connu de panne, grâce à une marge de sécurité importante sur la puissance admissible des transformateurs. En revanche, la Suède a connu plusieurs pannes. La plupart de ces pays font appel à des modèles de prévision pour alerter en cas d’orage magnétique. Ces prévisions ne sont hélas que d’un intérêt limité, car elles se basent sur des mesures prélevées dans le vent solaire, entre le Soleil et la Terre, et laissent qu’une heure de préavis.

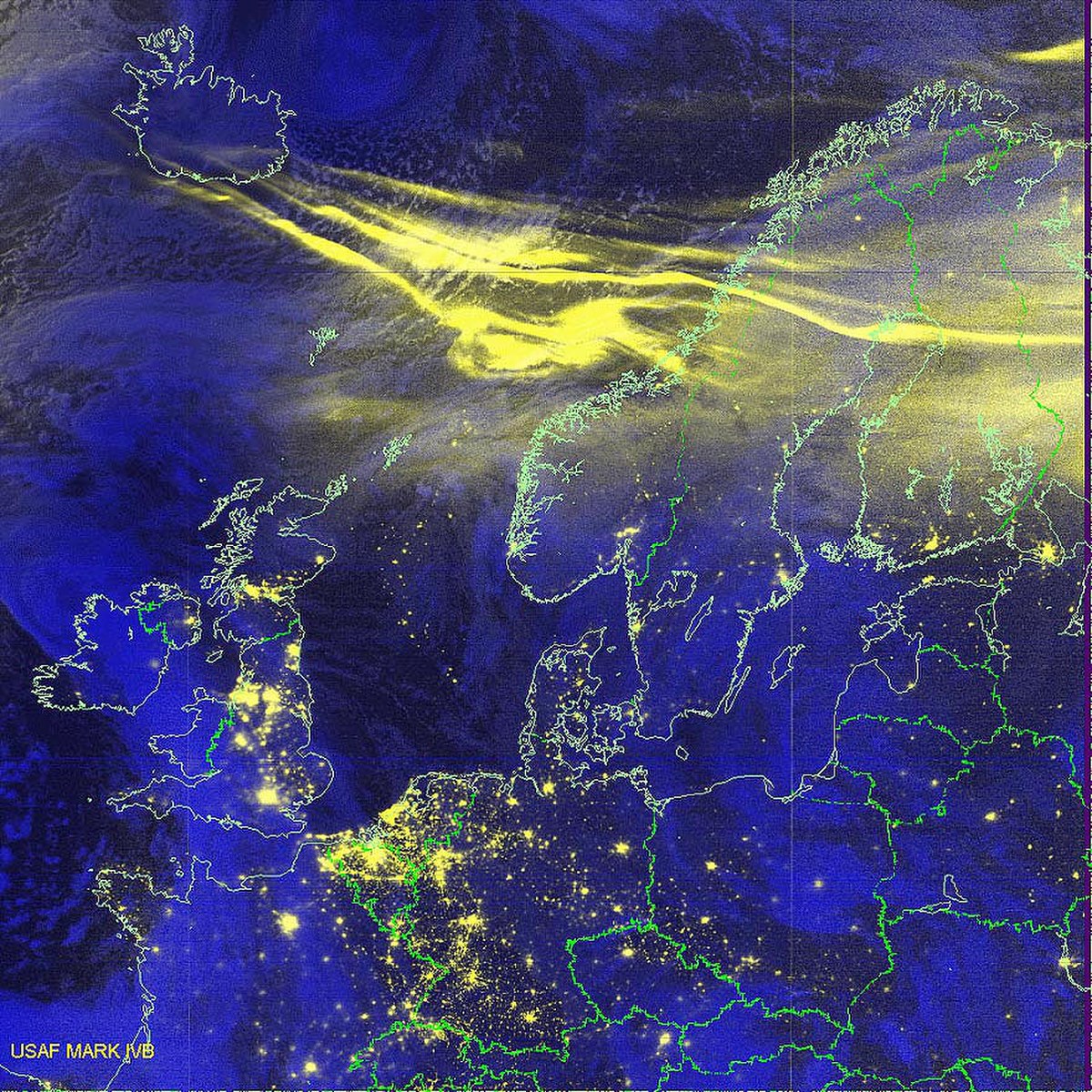

Les mêmes courants induits peuvent affecter les oléoducs et les gazoducs, entraînant une corrosion accrue. Des dysfonctionnements ont aussi été signalés dans la signalisation des réseaux ferroviaires. Ces effets sont les plus prononcés dans la zone dite aurorale, située entre 65 et 75° de latitude magnétique. Or comme le pôle magnétique est décalé de 11° environ du pôle géographique, la Sibérie est relativement peu affectée, alors que le nord des États-Unis l’est davantage, à latitude géographique égale. Lors de forts orages magnétiques, ces effets peuvent se ressentir jusqu’à plus basse latitude. L’image de droite montre une aurore polaire observée la nuit du 30 octobre 2003 par le satellite militaire DMSP. Cette aurore fut observée jusqu’en Belgique, en Allemagne et en Pologne, et engendra de forts courants induits jusque dans le sud de la Scandinavie. Aujourd’hui, avec la forte interconnexion des réseaux électriques européens, le dysfonctionnement d’une partie du réseau n’est plus un problème régional, mais peut affecter plusieurs pays.

Climat

Le Soleil est la principale source d’énergie de notre planète et il est dès lors normal de chercher des causes solaires aux variations climatiques. De nombreuses études scientifiques ont montré que lors des deux derniers millénaires, les périodes de faible activité solaire (absence de taches solaires) ont coïncidé avec un refroidissement général du globe. Un des plus marqués sur le minimum de Maunder entre 1645 et 1715, aussi connu sous le petit âge glaciaire. Plusieurs études ont aussi signalé une recrudescence de l’activité solaire au cours du vingtième siècle, avec notamment une augmentation du champ magnétique, dont les conséquences sur Terre sont pour l’instant mal connues.

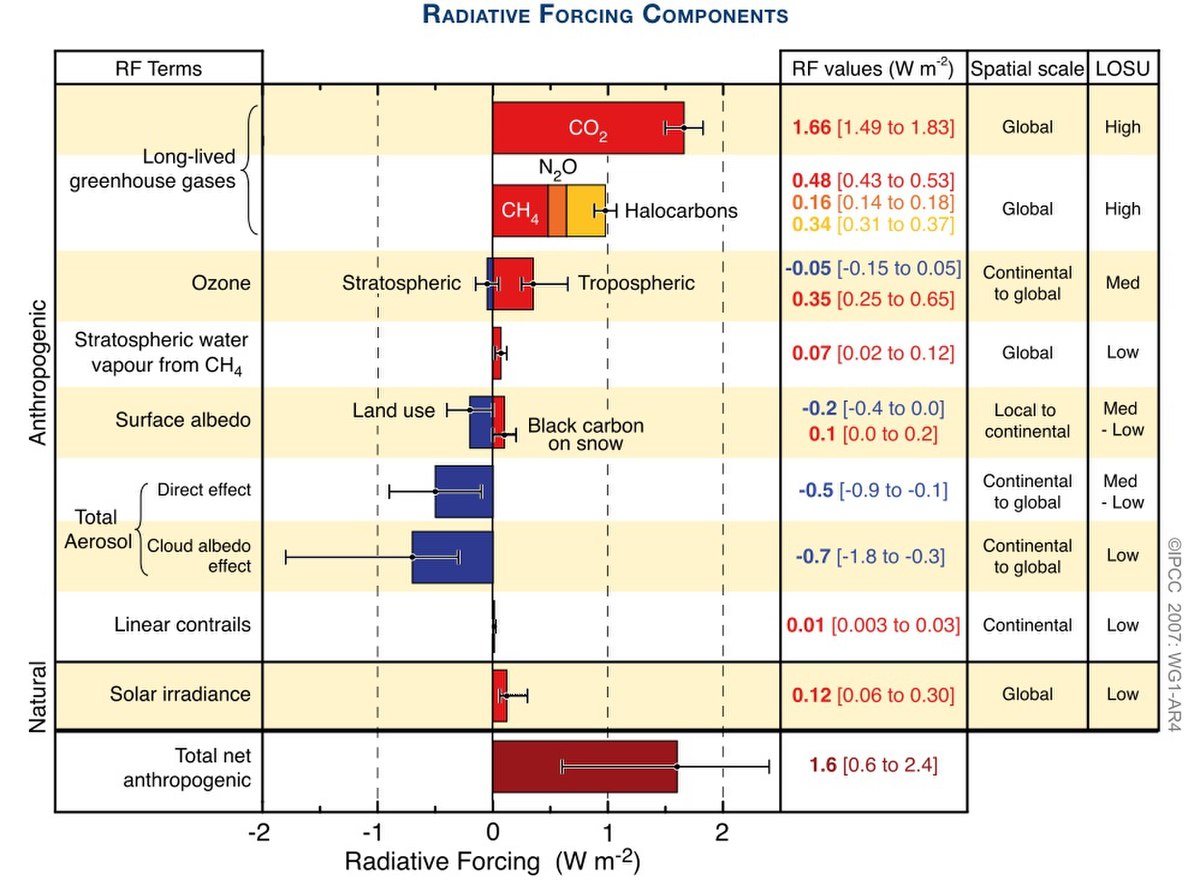

L’apport énergétique solaire par rayonnement arrivant à l'atmosphère terrestre est exprimé par la constante solaire, dont la valeur moyenne est de 1367 W/m². Cette quantité n’est mesurée que depuis 1976 et varie seulement de quelques pour mille entre les périodes de forte et de faible activité solaire. On estime que la contribution directe du rayonnement solaire au réchauffement climatique actuel n’est que de 3 à 18%, avec des incertitudes sur la valeur exacte (cf. figure à droite). Ces chiffres sont issus du rapport 2007 du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC).

Les mécanismes sont complexes, fortement interconnectés et peuvent parfois avoir des effets opposés. Ainsi, l’activité solaire pourrait indirectement entraîner une hausse ou une baisse de la température terrestre. Une faible activité tend en effet à augmenter le rayonnement cosmique (les particules étant moins dispersées par le milieu interplanétaire). Or le rayonnement cosmique accélère la formation de nuages à certaines altitudes via le mécanisme de nucléation, qui déclenche la condensation. Ces nuages peuvent aussi bien contribuer à retenir le rayonnement infrarouge émis par la Terre, provoquant ainsi une hausse de la température, ou bien à réfléchir les rayons provenant du soleil, provoquant ainsi une baisse de la température. Les nuages en basse altitude provoqueraient un refroidissement tandis que les nuages en haute altitude aurait un rôle plus ambigu.

Le lien entre activité solaire et climat reste mal connu même si la signature de la périodicité de 11 ans du cycle solaire se retrouve dans de très nombreuses observations sur Terre: dans la température, la pression, la pluviosité, mais aussi dans la circulation des vents, la date de début des vendanges, etc. Le rayonnement ultra-violet joue ici probablement un rôle important. La contribution énergétique de cette partie du spectre solaire est très faible, mais sa variabilité est nettement plus forte que dans la lumière visible, où se situe la grande partie de l’apport en énergie. Or le rayonnement ultraviolet est principalement absorbé dans l’ionosphère et l’interaction de celle-ci avec les plus couches atmosphériques inférieures comme la mésosphère et la stratosphère) est peu connue. À ce propos, des phénomènes lumineux éphémères très brefs ont été observés dès 1990 au-dessus de zones orageuses. Il s’agit notamment de décharges électriques, qui pourraient servir de relais entre la basse ionosphère et la stratosphère, et ainsi rendre compte des échanges d’énergie entre ces deux milieux. Le futur microsatellite Taranis du CNES sera dédié à l’étude de ces phénomènes.

Autres

Il existe de nombreux autres effets liés à la météorologie de l’espace. Les perturbations du champ géomagnétique affectent aussi les forages pétroliers, pour lesquels le guidage précis du trépan se fait généralement à l’aide du champ magnétique. Les compagnies de réassurance sont indirectement concernées. L’assurance d’un satellite représente aujourd’hui une part importante du coût d’une mission spatiale. Or il est évidemment intéressant pour une compagnie de pouvoir faire la différence entre les risques imprévisibles et ceux qui sont le sont pas. Citons enfin les pigeons voyageurs, dont le sens d’orientation est affecté par les orages magnétiques.

La météorologie de l’espace n’a pas que des effets néfastes. Les aurores polaires ont de tout temps exercé une fascination sur les hommes. De nombreux touristes recourent aujourd’hui à des prévisions payantes de l’activité aurorale pour préparer leur voyage dans les régions aurorales.