Météorologie de l'espace - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Mécanismes physiques

La météorologie de l’espace est une science complexe, qui fait intervenir un grand nombre de mécanismes physiques. Presque tout part du Soleil, mais les conditions du milieu spatial sont aussi influencées par le rayonnement cosmique, d’origine extra-solaire.

Il y a trois principaux vecteurs par lesquels le Soleil peut affecter le milieu spatial :

- en émettant du rayonnement électromagnétique. Le Soleil émet des ondes électromagnétiques sur une large plage de longueurs d’onde allant des ondes radio jusqu’aux rayons X et même aux rayons gamma. L’intensité est cependant la plus forte dans les longueurs d’onde correspondant à la lumière visible, où elle suit de près la loi du corps noir. La variabilité de la radiation solaire est très faible dans le domaine visible. On observe moins de 0,5% de variation relative sur un cycle solaire. Elle croît ensuite rapidement quand on s’approche des petites longueurs d’onde, dépassant 100% en dessous de 120 nm et même 1 000% en dessous de 30 nm. Les éruptions solaires se manifestent en effet par une intensification rapide du rayonnement dans la gamme des rayons ultra-violets et X, mais aussi en ondes radio. Ces ondes électromagnétiques mettent 8 minutes pour atteindre la Terre, où elles sont en grande partie absorbées par les hautes couches atmosphériques et plus particulièrement par l’ionosphère, qui s’en trouve ainsi modifiée. Or l’ionosphère joue un rôle particulier dans la propagation des ondes radio, et influence aussi l’état des couches inférieures (stratosphère).

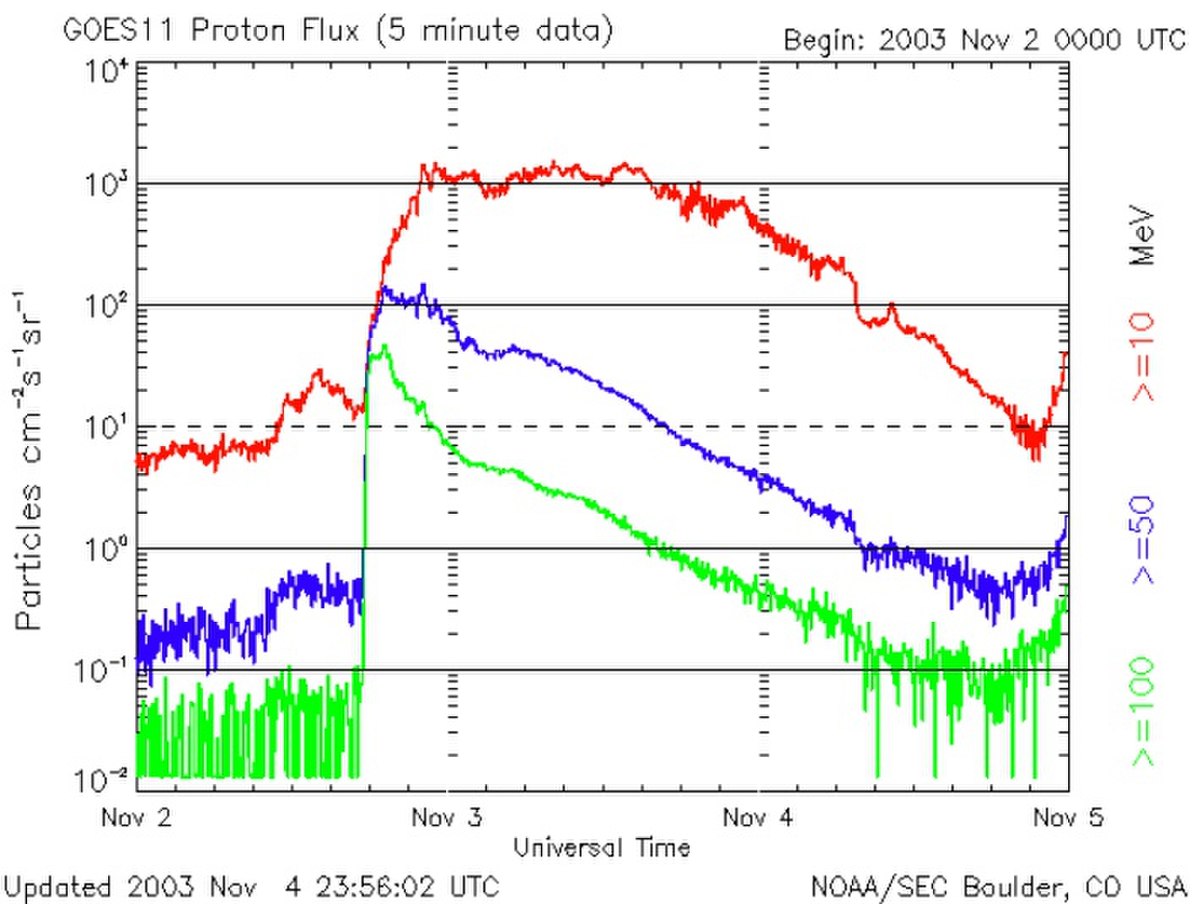

- en émettant des particules de grande énergie. Les éruptions solaires ont généralement pour effet d’accélérer des particules élémentaires chargées (protons, électrons, noyaux d’hélium…) jusqu’à de hautes énergies, pouvant aisément dépasser 1 MeV. Ces particules se propagent ensuite dans l’espace interplanétaire, en suivant les lignes de champ magnétique. Elles sont parfois accélérées davantage par la traversée d’ondes de choc. Ces particules mettent 30 minutes à 1 heure pour atteindre la Terre. Elles ne pénètrent heureusement guère à l’intérieur de la magnétosphère car le champ magnétique terrestre les dévie et fait ainsi office de blindage. Seules les éruptions les plus violentes peuvent être détectées au niveau du sol (surtout à haute latitude) par l’arrivée de neutrons issus de réactions nucléaires dans l’atmosphère. Il s’agit de Ground Level Enhancements (GLE), dont un des plus puissants s’est produit le 20 janvier 2005. L’image de droite illustre l’augmentation du flux de protons observée lors d’une autre éruption violente, qui s’est produite le 2 novembre 2003. Comme l’échelle verticale est logarithmique, le flux augmente d’un facteur 100 à 1 000 pendant l’éruption. Des telles éruptions sont plus fréquentes pendant les périodes de forte activité solaire et peu après. La dernière période de forte activité s’étendait de 2000 à 2004 environ. Des particules de haute énergie se rencontrent aussi dans les ceintures de rayonnement (ceintures de radiation, ou encore ceintures de Van Allen), une région annulaire qui entoure la Terre et dans la laquelle des particules peuvent rester piégées pendant des mois. Ces particules pénètrent profondément dans la matière et peuvent à la longue causer des dégâts considérables. Les éruptions les plus violentes peuvent tuer un astronaute en quelques minutes, si ce dernier ne se trouve pas à l’abri.

- en émettant des bulles de plasma, et notamment des Ejections Coronales de Masse (CME). Ces éjections de plasma, dont la masse peut atteindre un milliard de tonnes, sont émises régulièrement par le Soleil. Elles sont cependant dix fois plus fréquentes en période de forte activité, où il peut s'en produire plusieurs par jour. Une CME dirigée vers la Terre met un à deux jours pour l’atteindre. En heurtant la magnétosphère, elle rompt le fragile équilibre entre le champ magnétique solaire et le champ géomagnétique. Ce déséquilibre déclenche une chaîne de réactions. On parle alors d’orage magnétique, qui se manifeste par des fluctuations du champ géomagnétique. Une des conséquences en est l’accélération vers la Terre de particules issues de la magnétosphère (et non du vent solaire, comment on l’entend parfois dire). L’interaction de ces particules avec les hautes couches de l’atmosphère engendre les fameuses aurores polaires. Les orages magnétiques s’accompagnent de nombreux autres effets, dont l’intensification des courants dans l’ionosphère, à des latitudes magnétiques comprises entre 65 et 75 degrés de latitude.

La plupart des mécanismes ci-dessus sont liés, mais ne se produisent pas forcément simultanément. C’est en cela que la météorologie de l’espace est une science complexe, dont certains aspects sont encore mal compris et dont la prévision possède encore souvent un caractère empirique. La figure ci-contre illustre les interconnections entre les différents mécanismes physiques. Deux problèmes majeurs sont ici la disparité des échelles de temps sur lesquelles se produisent les phénomènes (de la seconde aux années) et l’étendue du milieu spatial qu’il faudrait sonder pour mieux comprendre ces mécanismes d’interaction.