Monastère de La Rábida - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Description

Le monastère se dresse sur une petite colline (ou alcor) à proximité de la confluence des rivières Odiel et Río Tinto. Il se présente sous la forme d'un ensemble de bâtiments de 2000 m² au plan irrégulier et d'élévation assez modeste. Sur ses murs peints à la chaux se détachent les encadrements de portes et de fenêtres, faits de brique. Le monastère s'organise autour de deux superbes patios et de l'église, qui forment trois grands ensembles structurels. Il regorge d'une végétation omniprésente, qui ajoute au charme des lieux.

Sa physionomie actuelle est très hétéroclite, elle est le résultat des profondes transformations qui affectèrent le monastère après le tremblement de terre de Lisbonne. Extérieurement, il semble sortir du XVIIIe siècle andalou, en pleine période baroque. Une fois passée la porte mudéjare , on pénètre dans un ensemble d'éléments de divers styles : mudéjar dans l'un des cloîtres, gothique dans l'église et les chapelles, baroque dans les autres parties et la décoration.

Le vestibule d'entrée est décoré de fresques contemporaines peintes par l'artiste local Daniel Vázquez Díaz au XXe siècle. Elles représentent diverses scènes de la vie de Christophe Colomb..

L'église

Il est difficile d'établir avec précision la date de la construction de l'église du monastère. On sait juste qu'elle fut bâtie par les franciscains au XIVe siècle.

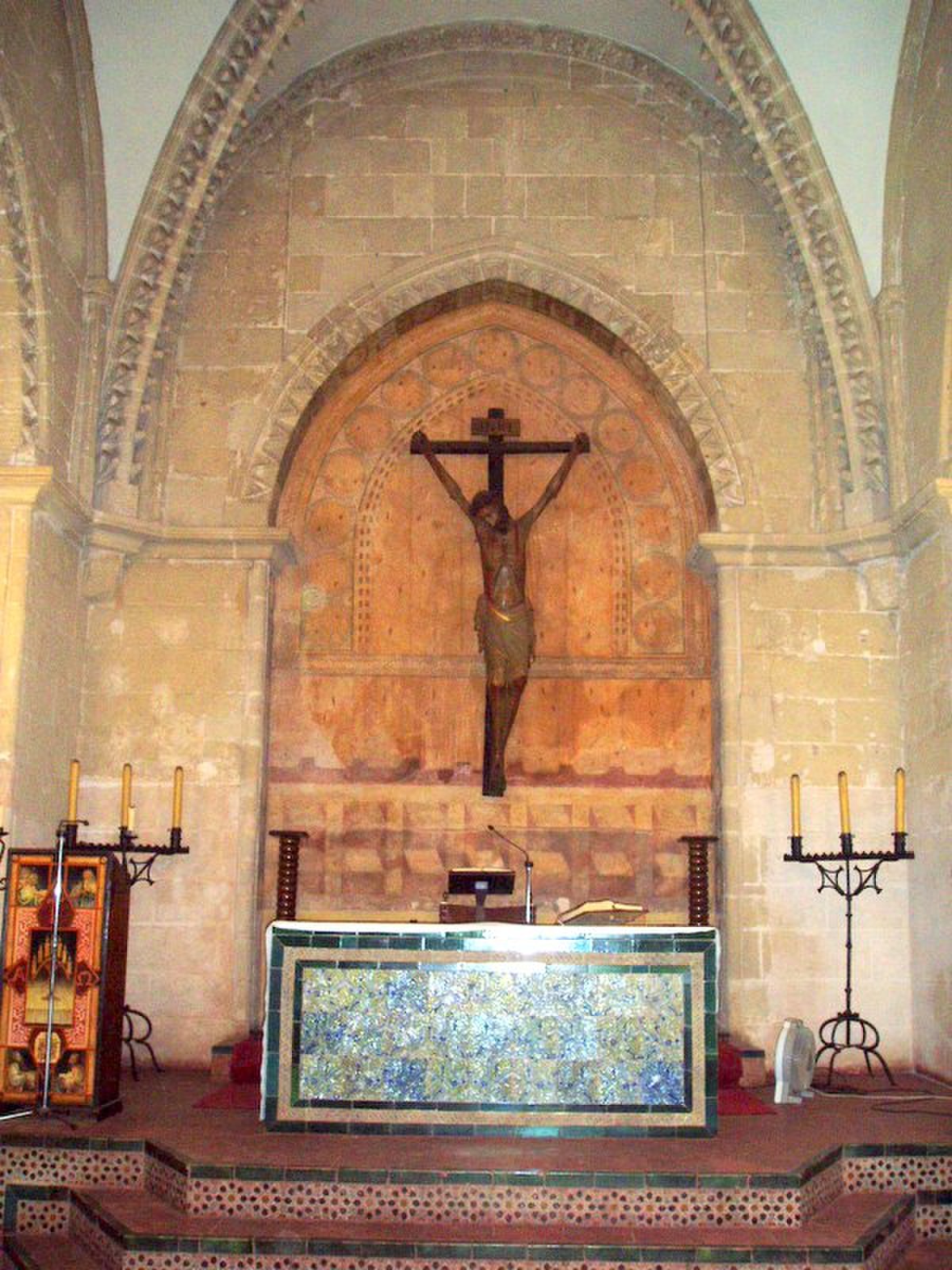

C'est un très bel édifice mêlant les styles gothique et mudéjar, comme cela est fréquent en Andalousie à l'époque. Quelques éléments, dont l'arc d'entrée, proviennent de l'ancien monument almohade.

Elle présente une nef unique conclue par une abside semi-circulaire voûtée d'ogives, où prend place l'autel.elle est couverte d'un splendide plafond artesonado, très restauré au XIXe siècle Les murs sont encore recouverts par endroits de fresques de la fin du XVe siècle. La nef est flanquée de belles chapelles ornées d'azulejos sévillans, aménagées au XVIIe siècle.

La chapelle de Santa María de la Rábida, ou de Notre-Dame des Miracles, occupe une tour de l'ancien édifice musulman. Elle était à l'origine indépendante de l'église, mais une porte fut percée au XIXe siècle pour l'intégrer au lieu de culte principal du monastère. Cette chapelle renferme une image fort vénérée de la Vierge, un des joyaux artistiques et historiques du monastère. Sculptée dans l'albâtre, elle fut exécutée au XIIe siècle en style gothique.

Les cloîtres

Le premier cloître est situé à l'entrée du monastère, juste après le vestibule. Plus récent que le second patio, il est connu sous le nom de cloître des fleurs ou de l'hospedería (hébergement), et servait à l'origine à accueillir les marins en perdition ou aux voisins réclamant l'asile en cas d'incursion pirate ou berbère. Il donne accès à la riche bibliothèque, à l'église et à la sacristie, ainsi qu'au second cloître.

Ce dernier est le plus beau et constitue un des plus beaux attraits du couvent. Appelé cloître mudéjar ou cloître de la communauté, il était réservé à la communauté monastique, qui trouvait là un lieu de recueillement et de prière. Il est resté intact après le tremblement de terre de 1755, et se présente par conséquent sous son apparence d'origine, du XVe siècle. Au XVIIe siècle fut ajoutée la galerie supérieure. Il a conservé une partie de sa décoration d'origine, complétée ultérieurement.

Sa structure est très simple mais l'effet visuel est des plus plaisants. De plan rectangulaire, il s'organise autour d'une cour ornée d'une fontaine centrale et fermée par une galerie à arcades. Les arcades sont composées d'une succession d'arcs en plein cintre qui prennent appui sur des colonnes hexagonales, dotées de bases et de chapiteaux. Les colonnes ne retombent pas au sol, mais sur un petit garde-corps aveugle. Le tout est exécuté en bel appareil de brique.

Autour de ce cloître sont distribuées différentes salles destinées à la vie monastique, dont le réfectoire et la salle capitulaire. Au deuxième étage prennent place d'autres salles, ainsi que des cellules.