Albâtre - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

L’albâtre (du latin alba, "blanc") est un matériau blanc utilisé en taille de pierre et en sculpture. Il existe deux formes d’albâtre bien distinctes, correspondant à deux espèces minérales différentes : l’albâtre calcaire et l’albâtre gypseux sont respectivement composés de calcite et de gypse. Leur faculté de prendre un beau poli les ont inclus dans les Marbres Antiques jusqu’à la chute de l’Empire romain et ne réapparurent que vers le XIIe siècle et surtout à la Renaissance (période historique) (voir Histoire du marbre), où ils perdirent de leur importance en faveur des marbres modernes.

Son nom vient du grec ancien αλάϐαστρος / alabastros, qui désignait un vase sans anse, l'albâtre étant utilisé pour façonner des vases à parfum sans anse.

Différences physico-chimiques

Albâtre calcaire

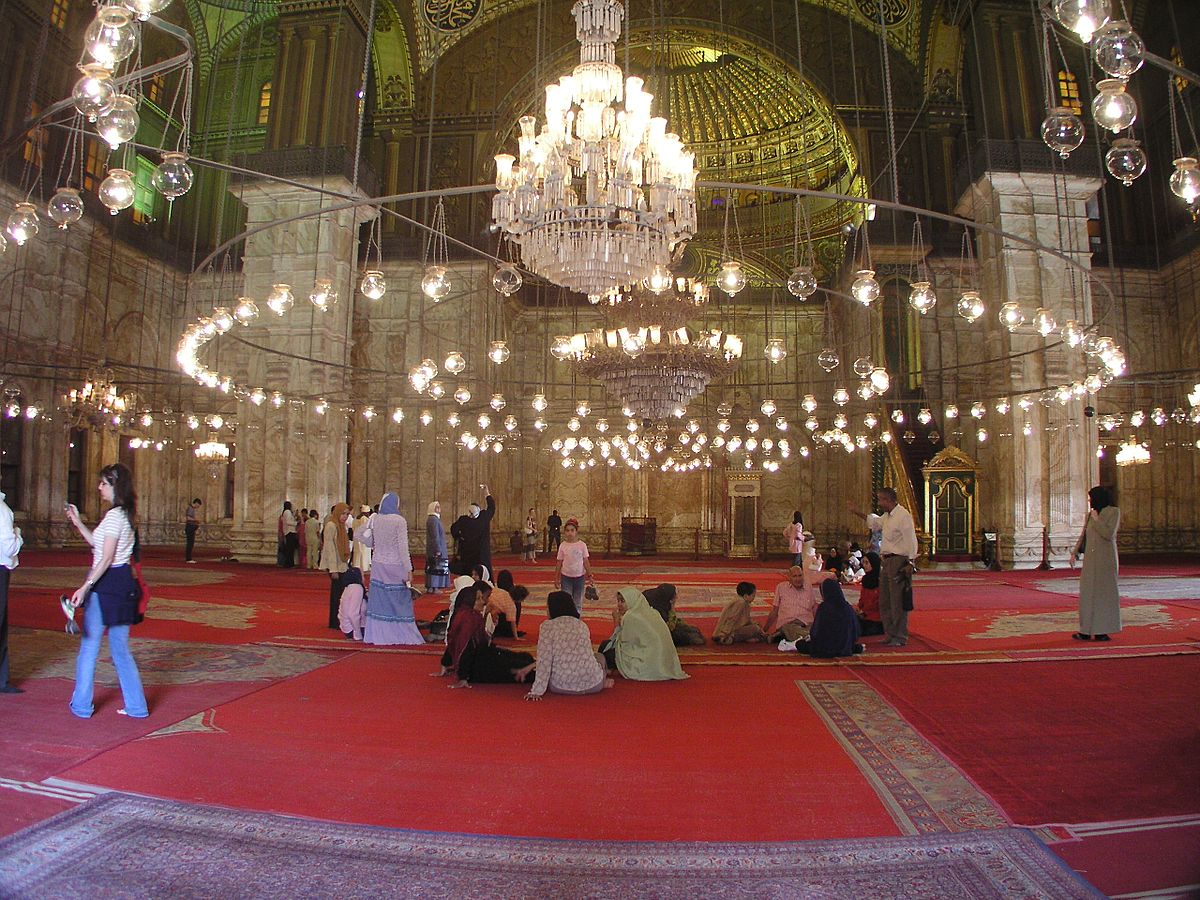

L’albâtre calcaire ou Marbre onyx des anciens ou albâtre égyptien ou albâtre de la Bible ou encore albâtre oriental, car les premiers objets que nous connaissions en albâtre proviennent d'Extrême-Orient.

C’est une calcite, ou chaux carbonatée compacte, qui fait effervescence avec l’acide nitrique, les composants principaux sont le carbonate de calcium et le carbonate de magnésium. Il est assez dur pour entamer le marbre blanc. Il présente toujours à sa surface des espèces d’ondulations d’un jaune miel plus ou moins foncé, tirant parfois sur le rouge sombre. Il est extrêmement rare de trouver de l’albâtre calcaire d’un blanc parfait.

Sa cassure est cristalline et striée, ce qui lui donne une semi-transparence, car la lumière a un accès beaucoup plus facile dans l’épaisseur de cette pierre tellement composée, que dans celle d’un marbre, par exemple, dont l’intérieur présente une infinité de petites lamelles qui brisent les rayons lumineux sans leur permettre d’entrer. Bien poli il ressemble à du marbre.

Albâtre gypseux

L’albâtre gypseux ou alabastrites des anciens, est une variété de gypse, c’est-à-dire de la chaux sulfatée compacte. Ne fait aucune effervescence et peut se laisser rayer à l’ongle (dureté Mohs 1,5 à 2). Il est ordinairement d’un blanc laiteux et sa cassure est grenue et souvent terne. Son système cristallin est de type monoclinique. Cette variété de gypse à grain fin est extraite en particulier dans des carrières anglaises ou de Toscane. L'albâtre est employé comme pierre ornementale. Sa tendreté permet de la sculpter en formes élaborées. De plus, vu sa solubilité dans l’eau, il doit être utilisé à l’intérieur. Il perd sa transparence, son brillant et sa solidité quand on l’expose au feu, c’est-à-dire qu’il se change en plâtre (sulfate de calcium ou sulfate de chaux) .

Histoire

- En Irak : l’albâtre est connu depuis longtemps et l’homme l’a utilisé pour sa beauté et sa mise en œuvre facile. Les plus anciens objets en albâtre retrouvés datent du VIe millénaire av. J.-C., comme les vases et figurines, dégagés par des fouilles sur le site de Tell es Sawwan en Mésopotamie.

- En Iran : des bustes sumériens (Musée du Louvre) du IIIe millénaire av. J.-C.

- En Syrie antique, à Tell Brak, on a retrouvé des têtes sculptées de la même époque.

- En Crète : au IIe millénaire av. J.-C. (âge du bronze), la civilisation minoenne produisait de beaux vases en albâtre calcaire. On en a retrouvé quarante sur le fameux site de Knossos.

- En Égypte, l'albâtre était également employé pour les canopes et d'autres types de vases sacrés ou funéraires contenant les organes du Pharaon, des boîtes peintes, comme ceux trouvés dans la tombe de Toutankhamon. Un sarcophage sculpté d'un seul tenant dans de la calcite figure ainsi dans les collections du musée Sloane, à Londres. Il a été découvert par Giovanni Belzoni en 1817 dans la tombe du pharaon Séthi Ier (1279 av. J.-C), non loin de Thèbes. Il a été acheté par Sir John Sloane après avoir été proposé, sans succès, au British Museum. La pierre était extraite près de Thèbes, à Akhetaton, ville que les Grecs renommèrent Psinaula ou Alabastron.

Découpé en mince feuillets, l'albâtre est suffisamment transparent pour être utilisé comme vitre pour de petites fenêtres. Il était si transparent que Néron en fit construire un petit temple sans fenêtre, où le jour passait à travers le marbre même qui formait les murs (connu comme Marbre blanc cappadocien). Il a été employé pour sa transparence dans certaines églises médiévales, particulièrement en Italie, comme pour les fenêtres du mausolée de Galla Placidia à Ravenne.

A leur suite les Assyriens, les Etrusques et les Grecs développèrent un important artisanat. Puis les romains le reprirent sous la forme Alabastrum, qui évolua en français sous la forme albâtre, attestée dès le XIIe siècle. On exploita des gisements en Espagne, en Italie, en France, en Allemagne, aux Pays Bas et, principalement, en Angleterre que prospéra un artisanat très actif.

A la Renaissance et à l'époque moderne, il est utilisé pour la fabrication de vitraux comme dans la Gloire de la basilique Saint-Pierre de Rome ou pour les vitraux de la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs de Rome.

Plus récemment, il y a été abondamment utilisé pour la cathédrale Notre-Dame des Anges de Los Angeles, consacrée en 2002. Un dispositif spécifique de refroidissement permet d'empêcher les panneaux de devenir opaques sous l'effet de la chaleur.

Lampe italienne en albâtre |

Relief de J.Christe en albâtre, de 1400, Nottingham | Bol d'Albâtre, modèle étrusque à Volterra, Italie |