Musée-bibliothèque de Grenoble - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

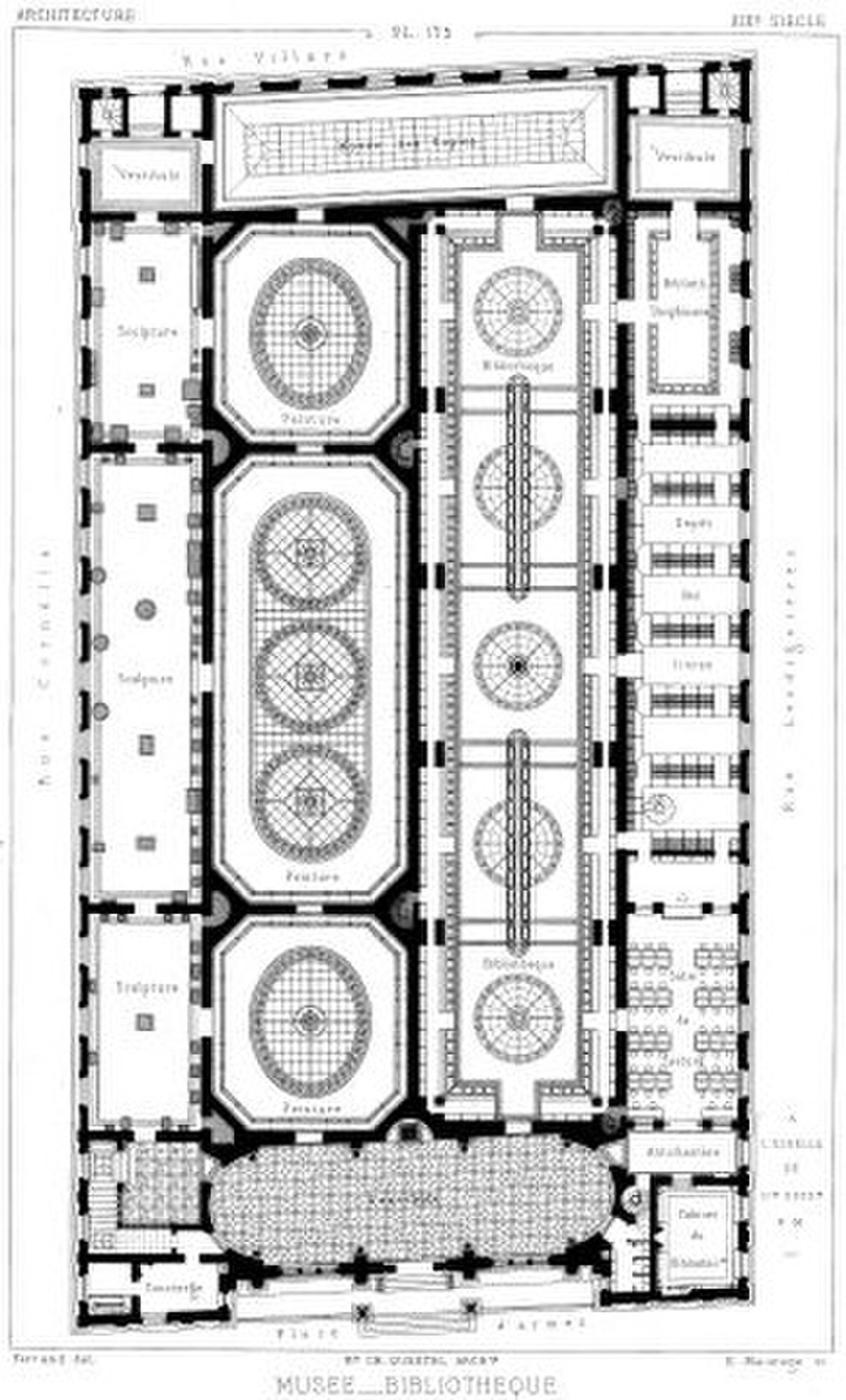

Le projet de monument

En mars 1862, le maire obtient du ministre de l'instruction publique que le projet soit soumis et débattu par la ville, et non imposé directement par le ministère parisien, comme cela lui incombe normalement. Le 29 décembre 1862, le conseil municipal désigne l'architecte parisien Charles-Auguste Questel, déjà connu des grenoblois pour avoir débuter l'année précédente le chantier de construction du bâtiment de la préfecture sur la même place. En mars 1863, Questel envoie le plan d'un avant-projet inspiré d'après celui du conservateur du musée, Alexandre Debelle. Pourtant cet avant-projet est critiqué par Debelle, membre de la commission consultative chargée d'examiner l'avant-projet. Debelle trouve préférable d'avoir une grande salle rectangulaire plutôt que trois petites salles carrées. Une nouvelle séance de la Commission de construction de la bibliothèque et du musée se tient début mai. Cette fois, l'architecte parisien se déplace à Grenoble et remet en main propre son deuxième avant-projet, qui malgré d'ultimes réticences dues à la longueur insuffisante d'une salle dans la partie musée, est adopté à l'unanimité des voix.

Le 15 mai 1863, Eugène Gaillard confirme par voie officielle l'acceptation de ce second avant-projet. L'architecte Questel se met immédiatement au travail pour définir le projet proprement dit. C'est un descriptif rédigé sous forme de planches de dessins et de prescriptions techniques où l'on préconise les différents types de pierre à utiliser : pierre du Fontanil pour l'infrastructure porteuse, pierre de la porte de France à Grenoble pour le socle du soubassement, pierre de Sassenage pour le soubassement de 3 mètres, pierre de l'Échaillon à Veurey-Voroize pour la porte d'entrée et les encadrements de baies et enfin pierre de Saint-Paul-Trois-Châteaux pour toute la partie supérieure.

Deux mois plus tard, il demande à l'architecte grenoblois Hector Riondel dont le père s'occupe du chantier de la préfecture toute proche de devenir son chargé de travaux sur place et de rédiger les devis estimatifs afin de faire démarrer les travaux. Les deux hommes échangeront une à deux lettres par semaines durant toute la durée du chantier et Questel s'engage à effectuer au moins deux voyages par an sur place à Grenoble. Hector Riondel estime donc le coût total de la construction à la somme de 1 210 000 francs pour un bâtiment d'une superficie de 5 000 m². Le total des subventions des collectivités ne dépasse pas 900 000 francs, mais le maire, également banquier sait argumenter le déficit prévisible auprès du préfet, par lequel doit passer l'habilitation du Conseil des bâtiments civils. Le 9 décembre 1863, le conseil municipal approuve le projet définitif et son devis.

Actuellement

Inscrit monument historique depuis le 23 juillet 1992, le musée-bibliothèque voit le départ en 1970 de la bibliothèque puis, après 120 ans d'activité de conservation, ferme ses portes le 9 novembre 1992, en déménageant les collections du Musée de Grenoble durant l'année 1993. Par la suite, le bâtiment va accueillir diverses expositions de courte durée. Depuis septembre 2004, dans la travée nord de l'aile gauche, dans l'ancienne salle des sculptures, sur une superficie de 480 m², un espace d'information et d'expositions appelé la Plateforme, se consacre en permanence à l'urbanisme de la ville de Grenoble et à ses différents projets urbains. Quant aux trois anciennes salles d'exposition du musée, elles restent à ce jour sans attribution particulière.

De l'autre côté, l'aile droite du bâtiment (ancienne bibliothèque) est devenue un lieu d'expositions temporaires diverses comme par exemple l'exposition de Noël du Centre national d'art contemporain ou le salon du livre de régionalisme alpin dans les salles nommées Dewasne et Matisse. Par précaution, un filet blanc de protection a été fixé au plafond afin d'éviter toute chute de débris de plâtre du plafond, rendant ainsi moins visibles les prestigieuses peintures murales au-dessus des boiseries.