Pétrole et gaz naturel en Arctique - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Protection de l'environnement

La vie marine arctique est extrêmement dense ; on pense qu'elle est le lieu de reproduction de nombreuses espèces vivant en atlantique nord : la morue de l'atlantique, la morue polaire, le hareng, le capelan, etc. ; mais surtout, de l'essentiel du phytoplancton de l'atlantique nord, déjà menacé par ailleurs. Un accident d'exploitation provoquerait une pollution des fonds côtiers, qui resterait active pendant des décennies, compte tenu des très basses températures ; elle mettrait en danger ces sites de reproduction, faisant peser une menace sur la totalité de la chaîne trophique de l'atlantique nord. La décision d'exploiter ou non ces zones, et avec quelles précautions, sera lourde de conséquences.

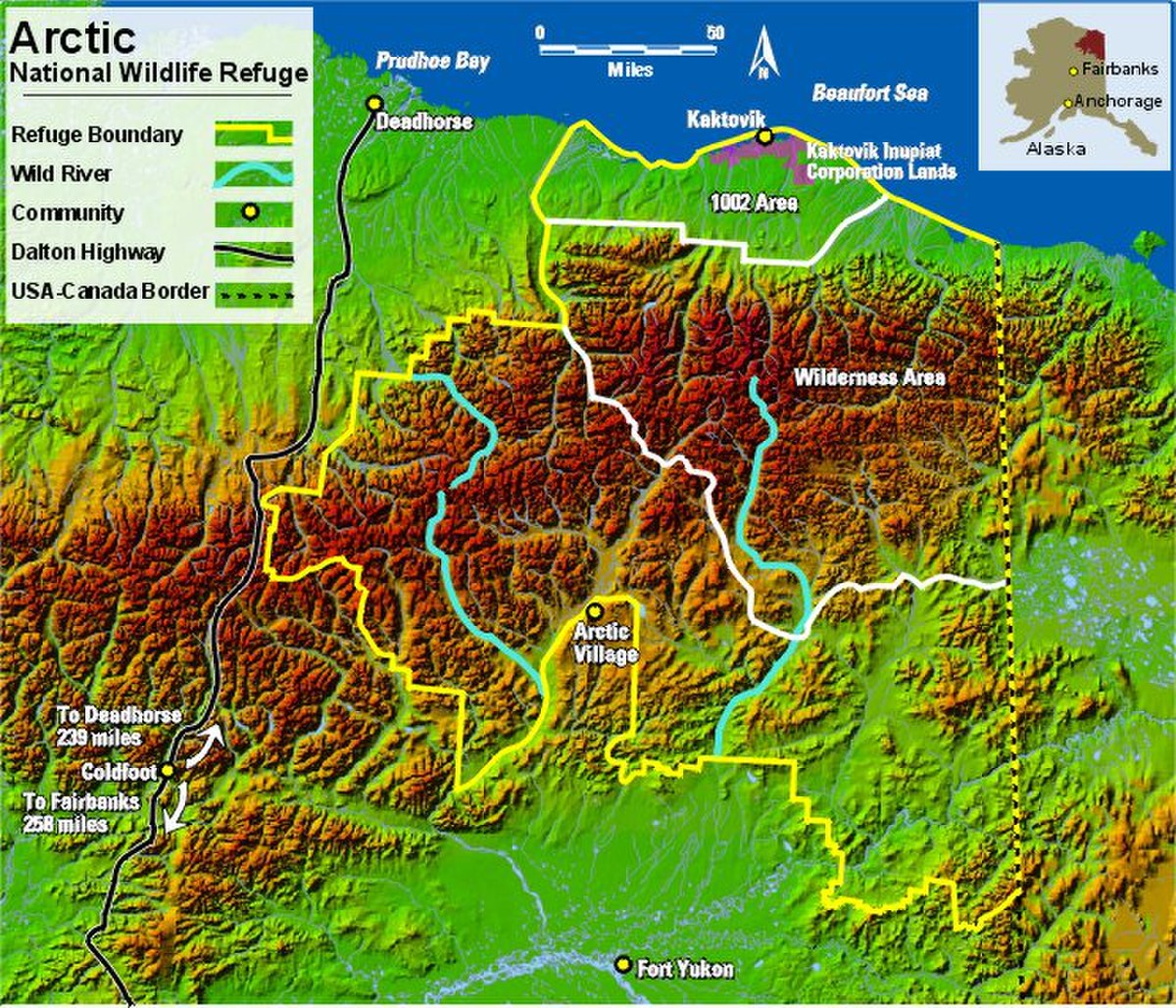

Une partie de l'Alaska est protégée sous le nom de Arctic National Wildlife Refuge (ANWR) ; l'exploitation pétrolière y est interdite ; ce point fait l'objet de remises en cause régulières depuis le Président Carter.

Climat et évolution

Le climat polaire est caractérisé par des hivers froids et des étés frais. En hiver, les températures moyennes sont de - 37 °C, avec un record de --68 °C ; en été, on atteint +10 °C, d'où la fonte annuelle de la banquise. Ce froid extrême génère le positionnement d'un anticyclone régulier, isolant cette région des perturbations, et conduisant à des précipitations très faibles, avec seulement 50 cm annuels. Les éventuelles dépressions peuvent générer des vents importants, qui en soulevant la neige donnent l'illusion de précipitations supplémentaires. Le réchauffement climatique est accentué dans cette région du monde, et les températures moyennes auraient déjà augmenté de 1,5 °C ; ce réchauffement, en plus de conduire à la disparition de la banquise d'été, risque de perturber la situation anticyclonique actuelle, autorisant ainsi le passage plus fréquent de perturbations aux plus hautes latitudes, rendant ainsi la navigation plus périlleuse. Le réchauffement arctique semble s'accélérer depuis les années 2000.

L'épaisseur de la glace d'hiver est déjà passée en un demi-siècle de quatre à deux mètres seulement ; l'âge moyen de la glace est passé de dix ans à trois ans (valeurs 2005). La plupart du matériel moderne (brise-glace, plateformes) s'accommodant facilement d'une épaisseur d'un mètre, on n'attendra pas la fonte définitive de la banquise pour entreprendre l'utilisation commerciale de l'Arctique. On pense assister à une fonte différentielle selon les rivages, ceux de la Sibérie étant libérés avant ceux de l'Amérique du Nord. Le satellite Cryosat-2, dont le lancement est prévu en février 2010, nous apportera des informations extrêmement précises sur la banquise arctique. L'année 2007 semble marquer une accélération de la fonte ; cette animation montre que la navigation était libre depuis l'atlantique nord jusqu'en mer de Kara, le Passage du Nord-Est étant pratiquement libre.

Les icebergs sont aujourd’hui rares en Arctique ; ils pourraient devenir plus fréquents si les glaciers côtiers du Groenland nord étaient soumis à une fonte rapide ; ce point ajoute une inconnue supplémentaire à l'exploitation commerciale de l'Arctique. Les courants actuellement connus (transpolaire et circumpolaire) risquent eux aussi de se trouver perturbés par la fonte de la banquise. La technologie qui permet de repérer les icebergs par satellite, et de transmettre leurs positions aux opérateurs, est déjà disponible.