Phocoenidae - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

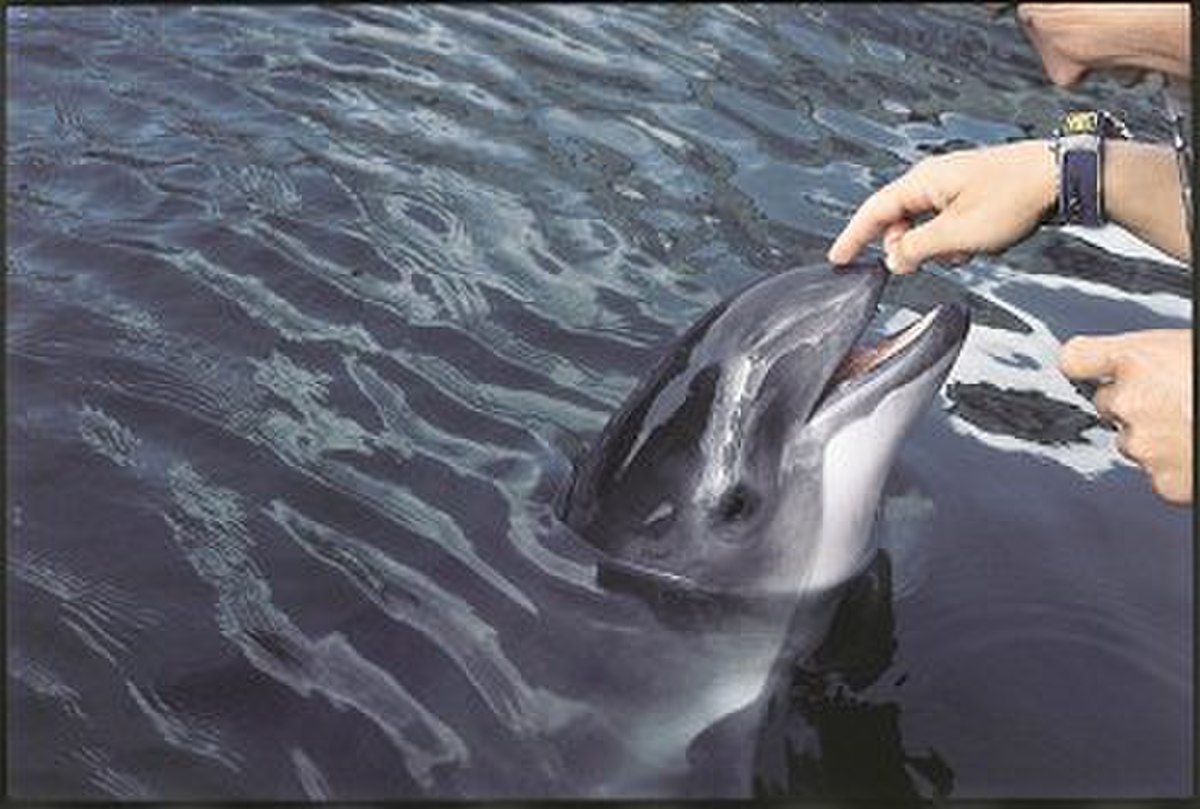

La famille des marsouins (Phocoenidae), autrefois aussi appelés cochons de mer regroupe quatre genres de mammifères marins appartenant à l'ordre des cétacés. On connait actuellement 6 espèces distinctes de marsouins.

Description

Ce sont de petits cétacés, proches des baleines et des dauphins dont ils se distinguent notamment par un rostre court et par des dents pointues et courbées, différentes des dents typiquement coniques des dauphins. Dans la nature, ils sont moins facilement observés que les dauphins, car ne sautant pas (ou rarement) hors de l'eau. Prédateurs, ces petits cétacés chassent des poissons, calmars et crustacés en utilisant l'écholocation. Ils chassent habituellement en groupes caractérisés par des relations sociales complexes.

Le groupe des marsouins est présent dans tous les océans, mais la plupart vivent près des littoraux. Une population d'eau douce de marsouin aptère (Neophocaena phocaenides) existait en Asie jusque dans les années 1980 au moins, mais qui a fortement régressé ou qui s'est même récemment éteinte.

L'espèce probablement la plus connue est le marsouin commun (Phocoena phocoena) qui comme son nom l'indique abondait autrefois (dans l'Atlantique Nord, en Manche/Mer du Nord et le long du littoral ouest-européen). C'est le plus petit de tous les Marsouins. Il a significativement régressé, probablement en raison des effets combinés de la pêche (mortalité directe par capture involontaire, mortalité indirecte suite à la régression de sa nourriture, et à cause de la pollution qu'il concentre en tant que prédateur situé au sommet d'un réseau trophique. Mais le Danemark puis l'Europe ont récemment imposé aux pêcheurs un effort pour réduire le taux de captures accidentelles de cette espèces et des autres petits cétacés.

Histoire

Les marsouins, comme les dauphins sont connus de l'homme et cités par les chroniqueurs depuis l'antiquité.

L'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers estime que le mot marsouin pourrait avoir comme origine étymologique « le mot français marsouin, du latin marins sus, cochon de mer. (D.J.) ». Diderot et D’Alembert y confondent encore ce mammifère avec un poisson (...« poisson crétacé, qui ne diffère du dauphin qu'en ce qu'il a le corps plus gros & moins long, & le museau plus court & plus obtus. Rondelet, Hist des poiss. part. I. liv. XVI. ch. vj. Voyez Dauphin Poisson, & Cétacé . Les Anglais appellent porpesse ou porpoise ce grand poisson crétacé, qu'il ne faut pas confondre avec le dauphin. (...) »)

Cette même encyclopédie nous apprend que « Ray, & dans les Transat. philosophe. n°. 74, & n°. 231. Nous en avons encore une description particulière du docteur Édouard Tyson, imprimée à Londres en 1680, in - 4°. c'est la description d'un marsouin femelle, dont la longueur étroit de quatre à cinq pieds. Ce poisson à 48 dents très aiguës à chaque mâchoire, & l'anatomiste de Gresham lui a découvert l'organe de l'ouïe; il lui a compté 73 côtes de chaque côté. Ses nageoires sont placées horizontalement, & non pas verticalement comme dans les autres poissons; sa chair est de fort mauvais goût. ». Ce mammifère est déjà considéré par certains comme un concurrent pour la ressource halieutique, et il est chassé pour sa graisse : « les pêcheurs du mont Farville, lieu dans le ressort de l'amirauté de Barfleur, ont inventé de grands filets, inusités dans toutes les autres amirautés; ils les ont fabriqués pour la pêche des marsouins, qui abondent tellement à leur côte que ces poissons y mangent tous les autres qui y sont passagers ou qui y séjournent ordinairement, ou qui y restent en troupe;, & que les marsouins viennent chercher entre les rochers où ces poissons se retirent pour les éviter, d'où ils les chassent & en rendent leurs côtes stériles. On pêche le marsouin avec le barguot, qui est un gros javelot joint au bout d'un bâton. La graisse ou l'huile qu'on en tire est d'usage pour les tanneries, les savonneries, &c. »