Réseau trophique - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

Le terme « trophique » se rapporte à tout ce qui est relatif à la nutrition d'un tissu vivant ou d'un organe. Par exemple, une relation trophique est le lien qui unit le prédateur et sa proie dans un écosystème.

Dans un écosystème, la structure des réseaux trophiques (les types et réseaux de relations alimentaires entre organismes) influençe fortement la quantité, la diversité, la stabilité et la qualité de la biomasse et de la matière organique résiduelle (excrétions, nécromasse) produites par les écosystèmes.

Description

Un réseau trophique (ou chaîne trophodynamique) se définit comme un ensemble de chaînes alimentaires reliées entre elles au sein d'un écosystème et par lesquelles l'énergie et la matière circulent (échanges d'éléments tel que le flux de carbone et d'azote entre les différents niveaux de la chaîne alimentaire, échange de carbone entre les végétaux autotrophes et les hétérotrophes).

La notion de réseau trophique désigne donc l'ensemble des relations trophiques existant à l'intérieur d'une biocénose entre les diverses catégories écologiques d'êtres vivants constituant cette dernière (producteurs, consommateurs, décomposeurs). Il peut aussi se définir comme étant la résultante de l'ensemble des chaînes alimentaires unissant les diverses populations d'espèces que comporte une biocénose.

Aux échelles humaines de temps, la structure de la communauté peut sembler en équilibre. Il s'agit en fait d'un équilibre instable maintenu en équilibre dynamique, par le jeu de deux grandes chaines de rétro-contrôles ; les relations « top-down » (régulation des ressources par leurs consommateurs) et “bottom-up” (rétroactions des ressources sur leurs consommateurs).

Mieux comprendre ces interactions est un des enjeux de l'écologie, car elles sont fortement affectées par les impacts en cascade des activités humaines (chasse, pêche, agriculture, qui diminuent fortement le nombre et la biomasse des espèces de haut niveau trophique tout en augmentant ou perturbant les apports et cycles de nutriments conduisant notamment à des phénomènes d'appauvrissement en amont et de dystrophisation en aval des bassins versants, ou à des phénomènes d'eutrophisation et d'anoxie en mer.

Chaque réseau est caractérisé par des boucles de rétroactions complexes et des équilibres dynamiques, fortement influencées par les paramètres biotique et abiotiques (température, pH, disponibilité en lumière, oxygène et nutriments notamment). Ainsi, à titre d'exemple pour les milieux aquatiques ; l'augmentation du nombre d'individus d'une espèce ou du nombre d'espèces herbivores tend à diminuer le nombre d'algues fixées ou en suspension... Mais dans le même temps cette pression herbivore favorise l'arrivée de lumière et rend disponible des nutriments, ce qui favorise la croissance d'autres algues ou plantes.. Inversement, un déséquilibre écologique, tel que la pullulation en surface ou en pleine eau d'une espèce invasive introduite (n'ayant pas ou n'ayant plus de prédateur local) peut priver le milieu de lumière et le conduire à l'anoxie voire à un phénomène de zone morte. Ou une espèce invasive comme la moule zébrée ( Dreissena polymorpha), en filtrant des masses considérables d'eau va induire un changement de la composition alguale.

Selon les espèces herbivores (éventuellement exotiques et invasives) qui dominent le milieu, la pression herbivore peut être très sélective et alors induire d'importants changements dans le réseau trophique (changements de dynamiques démographiques et de colonisation, changement dans les tailles ou dans le nombre d'espèces; etc.). Les relations inter-spécifiques, les structure en taille et biomasse de la communauté, les relations intra-spécifiques des assemblages de plantes ou microalgues en seront affectées et modifient en retour la structure et la dynamique des herbivores et de leurs prédateurs.

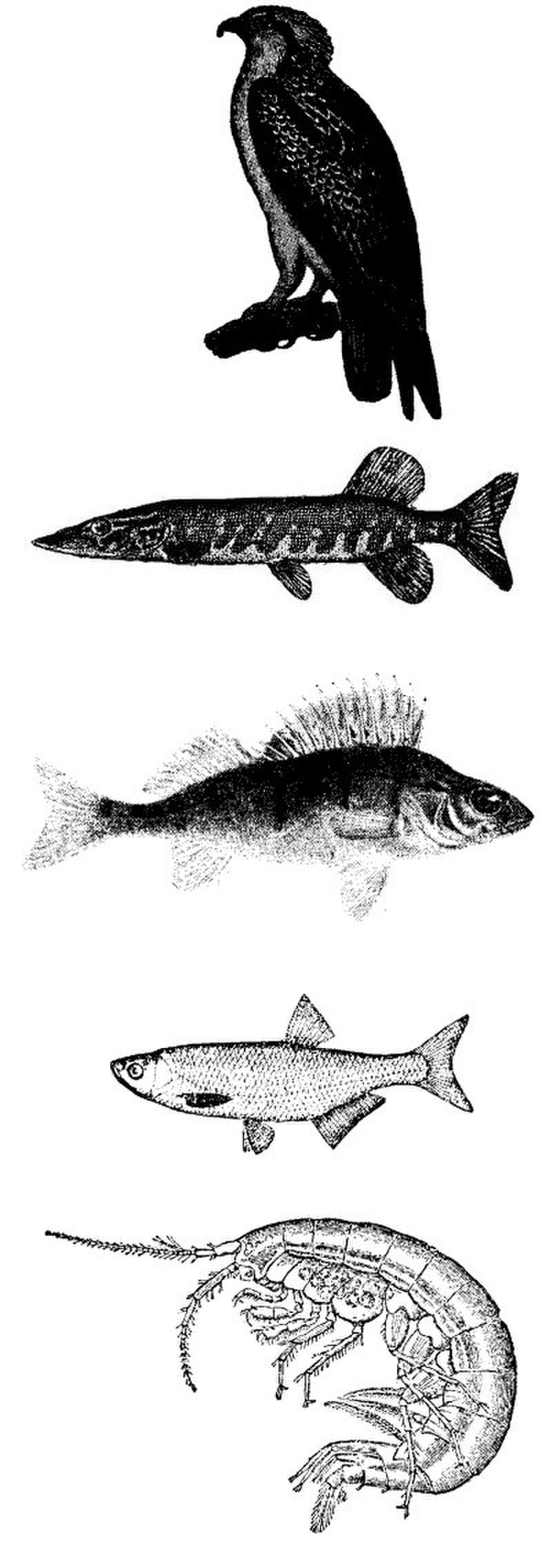

Chaîne alimentaire

Une chaîne alimentaire est une suite d'êtres vivants de différents niveaux trophiques dans laquelle chacun mange des organismes de niveau trophique inférieur dans le but d'acquérir de l'énergie. Le premier maillon d'une chaîne est toujours un organisme autotrophe. Dans les mers et océans, le phytoplancton assure ce rôle. Dans les profondeurs abyssales où les rayons du soleil ne parviennent pas, les bactéries thermophiles sont les premiers maillons de la chaîne. Cependant, la chaîne photosynthétique y existe tout de même, en effet les organismes pélagiques meurent et coulent.

L'humain est souvent le dernier élément de la chaîne : c'est un superprédateur.

Dans un écosystème, les liens qui unissent les espèces sont le plus souvent d'ordre alimentaire. On distingue trois catégories d'organismes :

- les producteurs (surtout les végétaux chlorophylliens, capables, grâce à la photosynthèse, de fabriquer de la matière organique à partir de dioxyde de carbone et de lumière solaire, mais aussi d'autres organismes autotrophes, certains étant à la base de chaînes alimentaires totalement indépendantes de l'énergie solaire.)

- les consommateurs (les animaux) ; il existe trois types de consommateurs :

- les herbivores qui se nourrissent des producteurs, on les appelle aussi consommateurs primaires

- les carnivores primaires, ou encore consommateurs secondaires, qui se nourrissent des herbivores

- les carnivores secondaires, appelés également consommateurs tertiaires, qui se nourrissent des carnivores primaires

- les décomposeurs (les bactéries, champignons) qui dégradent les matières organiques de toutes les catégories et restituent au milieu les éléments minéraux.

Ces relations forment des séquences où chaque individu mange le précédent et est mangé par celui qui le suit; on parle de chaîne alimentaire. Chaque maillon est un niveau trophique. La niche écologique est ce que partagent deux espèces animales quand elles habitent le même milieu et qu'elles ont le même régime alimentaire. Ainsi, deux espèces ayant la même niche sont en «compétition».