Phtalate - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Toxicité, risques pour la santé humaine et l'environnement

La toxicité du phtalate, comme celle du bisphénol A, dépend principalement de sa capacité à migrer du plastique dans le corps humain. Autrement dit, tout plastique n'est pas toxique du fait qu'il contient des phtalates (cf. article PET). Le risque, qui porte de façon plus certaine sur la reproduction humaine, varie selon la masse corporelle, l'âge (surtout pour les fonctions de reproduction), la durée d'exposition, la nature du plastique, l'altération subie par le matériau et, bien sûr, la nature du phtalate. Enfin tout risque s'apprécie en regard d'un bénéfice, par exemple dans le cas des poches de sang.

- Les effets secondaires provoqués par phtalates en concentrations relativement élevées chez les animaux en laboratoire sont : la baisse de la fertilité, l'atrophie testiculaire, la réduction du poids du fœtus, la mortalité fœtale, et des malformations. Certains phtalates possèdent également un effet perturbateur endocrinien et peuvent provoquer des anomalies du développement sexuel chez le jeune rat mâle exposé in utero. De plus, il a été enregistré des effets sur le foie, les reins et le système reproducteur mâle. Les effets varient d’un phtalate à un autre. La dose journalière tolérable (NOAEL) pour les rats se situe entre 50 et 600 mg/kg/jour, la dose la plus basse à laquelle aucun effet toxique n'est observé chez l’animal est de 50 mg/kg/jour.

La toxicité des phtalates les plus employés, tel le DEHP, est assez bien connue. Il reste cependant quelques suspicions à propos des effets cancérigènes de ces phtalates. Bien que des effets aient été prouvés sur des rongeurs (tumeurs hépatiques), les mécanismes biologiques n’étant pas rigoureusement identiques, il n’est pas possible d’affirmer que les phtalates soient cancérigènes pour l’homme.

- Les effets toxiques des phtalates dépendent de leur type et de leur concentration. Lorsque toutes ces expositions sont combinées, l'exposition individuelle est nettement plus élevée qu'on ne le pensait. Chez les enfants, on considère qu'ils sont plus exposés parce qu’ils absorbent une plus grande quantité d’aliments que les adultes par rapport à leur poids corporel et parce qu'ils portent des objets en plastique à la bouche. Par exemple, les études d’exposition interne des huit phtalates (DMP, DEP, DBP, DnBP, BBzP, DEHP, DINP et DIDP) en μg/kg de poids corporel par jour, ont donné les doses journalières suivantes :

Tableau 2. Dose d'exposition des phtalates par jour.

| Personne | Âge (ans) | Poids (kg) | Dose journalière (μg/kg de poids corporel/jour) |

|---|---|---|---|

| enfants | 0-1 | 5,5 | |

| enfants | 1-3 | 13 | |

| enfants | 4-10 | 27 | |

| femmes | 18-80 | 60 | |

| hommes | 18-80 | 70 | |

- Les phtalates sont des polluants organiques semi-volatils très répandus dans l’environnement des zones urbaines. Les phtalates sont bioaccumulables et sont limités par la biodégradation. Dans l’environnement, leur biodégradation se réalise par des microorganismes aérobies ou anaérobies. Les phtalates de faible masse molaire, plus légers, sont plus facilement biodégradés. Il faut également tenir compte de la teneur des organismes en lipides qui majore la concentration de ces composés hydrophobes. Niveaux de présence du DEHP dans l'atmosphère : 0,3 – 77 ng/m³ ; eaux de surface : 0,3 – 98 μg/L ; sédiments : 0,2 – 8,4 mg/kg PS.

Les quantités présentes dans l’environnement ne sont pas assez importantes pour être dangereuses outre mesure. De plus, il ne se produit en général pas de bioamplification en remontant dans la chaîne alimentaire, ce qui veut dire que la contamination à laquelle un animal a pu être exposé ne se transmettra pas à celui qui va le manger si le temps est assez long pour permettre aux phtalates de se dégrader.

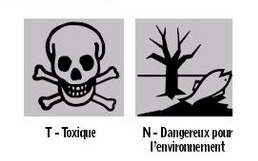

L’ étiquetage de ces composés nécessite la mention « Toxique » et certains portent aussi la mention « Dangereux pour l’environnement », notamment pour les organismes aquatiques, car les phtalates étant hydrophobes, ils ont une affinité avec les graisses des poissons.

De même, une exposition prolongée entraîne chez les végétaux une bioaccumulation de phtalates dont la biodégradation n’est pas suffisamment rapide (voir référence sur le Bok Choy). Celle-ci est d’ailleurs estimée à quelques jours dans notre organisme, il n’est cependant pas exclu que les monoesters résultant de la dégradation des phtalates soient aussi en partie responsables de leur toxicité.

Figure 1. Étiquetage.

Il convient donc d’identifier quels sont les organismes les plus exposés aux risques de contamination, ce qui revient à identifier les modes d’exposition les plus importants.